| 読書ノート / 古代史 |

| 2015/8/12 |

| 白村江 古代東アジア大戦の謎 (講談社現代新書) | ||

|

編・著者 | 遠山美都男/著 |

| 出版社 | 講談社 | |

| 出版年月 | 1997/10/20 | |

| ページ数 | 237 | |

| 判型 | 新書版 | |

| 税別定価 | 660円 | |

| 海水みな赤し――唐・新羅連合軍の前に倭国の百済救援作戦は打ち砕かれた。日本の国家形成途上に起こった壮大なパワーゲームを検証し、古代史の通説を覆す力作。 2日間の戦闘を読み解く――倭国水軍はこの日、再度唐軍に攻撃を敢行した。しかし、この日の総攻撃に入るまでには、前夜、倭国水軍のなかで意見の分裂と対立があった。そのため、倭国水軍の攻撃は全体的な統制の採れていない、極めてちぐはぐなものであった。……唐船は倭船のなかに火矢を射込んだ。倭兵は懸命に消化につとめたが、間に合わなかった。多くの倭船が炎につつまれ、倭兵は放り出されるようにして錦江に飛び込んでいった。船より落ちた者は唐兵の放つ矢の恰好の標的となるか、あるいは溺れ死ぬしかなかった。たちまちのうちに、錦江河口の海水が倭兵の流す血に染まっていった。――本書より |

本書は、「第一部 白村江への道」と「第二部 白村江の戦い」の2部構成となっています。

「第一部 白村江への道」では、7世紀の唐、倭、百済、新羅の各国の国内状況を概略しています。とはいっても、高校日本史、世界史の記述に比べれば、格段に詳細な内容です。「第二部 白村江の戦い」では、百済滅亡、遺臣の蜂起、倭国の大船団派遣への流れが詳細に述べられています。つまり、倭国を中心とした7世紀の東アジアの国際関係史を描くのが本書の真のテーマのようです。

本書の内容に沿って、7世紀に至る東アジアの各国の状況をまとめると以下のようになります。

中国は、後漢滅亡(220年)後、三国時代、魏晋南北朝を経て、隋による統一(589年)まで、分裂状態が続きます。その間、倭による日本統一が進み、朝鮮半島では、高句麗、百済、新羅の3国が鼎立します。

地図(7ページ)の示すように、この3国のうち高句麗は、現在の北朝鮮、遼東半島、漢城(現在のソウル)周辺を支配した大国です。一方、百済と新羅は、現在の韓国の南部、忠清南道・全羅道と慶尚道あたりを支配していた小国です。伽耶地域にはさらに小国が分立していて、この地域の支配をめぐって百済と新羅が対立していました。

高句麗に隷属していた百済は、4世紀中ごろより、倭国の軍事援助を得て(石上神宮の七支刀は軍事同盟の証し)、独立をめざすようになります。百済が文化・技術を倭国に与えたのは、軍事援助に対する見返りだった著者は見ています(以下、従来の通説?に対する著者独自の主張と思われる部分に下線を付しました)。広開土王碑に倭国が391年、百済、新羅をしたがえ奴客(どかく)にしたとあるのも、百済が倭国の軍事援助を得て独立戦争を開始したにすぎないとしています。つまり、倭国が百済を軍事的に支配していたとする考え方には否定的です 。

しかし、475年に百済は高句麗に王都漢城を奪われ、南の熊津(ゆうしん)に遷都し、さらに538年には泗沘(しひ、現在の扶余)に王都を移しています。

伽耶地域の支配権をめぐっては、6世紀半ばには新羅が優勢でしたが、7世紀になって、641年に義慈王が即位してからは百済が攻勢に転じ、地域の支配権を奪い返しました。

7世紀に入ってからの東アジアは、次の年表が示すように、内乱(ピンク)と戦争(グリーン)が相次ぎます。

| 倭国 | 百済 | 新羅 | 高句麗 | 中国 | |

| 618 | 隋が滅亡し 唐が建国 |

||||

| 626 | 玄武門の変 | ||||

| 630 | 初の遣唐使 | ||||

| 632 | 善徳女王即位 | ||||

| 641 | 義慈王即位 | ||||

| 642 | 皇極女帝即位 | 百済が新羅西部に侵入 | 泉蓋蘇文が 建武王殺害 |

||

| 643 | 山背大兄王 一族が滅亡 |

王子余豊璋 倭国に渡る |

唐に援軍要請 | ||

| 645 | 乙巳の変 孝徳天皇即位 |

高句麗に遠征 | |||

| 647 | 毗曇の乱 真徳女王即位 |

高句麗に遠征 | |||

| 648 | 高句麗に遠征 | ||||

| 649 | 蘇我倉山田石 川麻呂が自殺 |

太宗が死去 高宗が即位 | |||

| 654 | 孝徳天皇死去 | 武烈王即位 | |||

| 655 | 斉明女帝即位 | ||||

| 658 | 有間皇子が 挙兵に失敗 |

||||

| 660 | 百済救援を決定 | 王都陥落し滅亡 鬼室福信が挙兵 |

唐とともに 百済を急襲 |

百済を急襲 義慈王を連行 | |

| 661 | 斉明女帝が 筑紫で死去 |

武烈王死去 文武王即位 |

|||

| 661? 662? |

余豊璋を 王として送還 |

||||

| 663 | 白村江で 唐水軍に大敗 |

余豊璋は 高句麗に逃亡 |

白村江で 倭水軍を撃破 | ||

| 664 | 水城を築く | ||||

| 665 | 長門筑紫で築城 | ||||

| 667 | 大津に遷都 | ||||

| 668 | 天智天皇即位 | 唐と新羅の攻撃で高句麗が滅亡 | |||

| 670 | |||||

| 672 | 壬申の乱 | 新羅と唐が戦う | |||

| 673 | 天武天皇即位 | ||||

| 676 | 新羅が朝鮮半島統一 | 半島から撤退 | |||

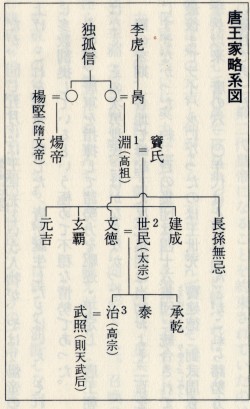

隋の楊氏は鮮卑系武人出身ですが、唐の李氏も鮮卑系武人出身で、家系図画(27ページ)が示すように、両者は姻戚関係にありました。煬帝の失政による内乱に乗じて、同系族の李氏が王朝を乗っ取った形です。

隋の楊氏は鮮卑系武人出身ですが、唐の李氏も鮮卑系武人出身で、家系図画(27ページ)が示すように、両者は姻戚関係にありました。煬帝の失政による内乱に乗じて、同系族の李氏が王朝を乗っ取った形です。唐建国後も国内の混乱は続き、626年には玄武門の変が起こります。これは、高祖・李淵の次男・李世民が皇太子である長男・李建成と4男・李元吉を殺害し、2代皇帝の座を奪った事件です。

本書ではその経緯を次のように生々しく描いています(30~31ページ)。極めてリアリティーにあふれ、戦闘シーンの叙述としては、本書のメインともいえる内容です。それに比べ、白村江の戦いの叙述はかなり見劣りがします。白村江の戦いについては、具体的な内容がよく分からないというのがその一因かもしれません。

|

皇太子らの行列が玄武門にさしかかった時だった。 ――いつもと違う、おかしいぞ、と思ったその瞬間。門内に身を潜めていた兵士たちが一斉に皇太子の行列に襲いかかってきた。突然のことだったので、その総数を数えれば、わずか十名に満たない集団であったことに気づいたかどうか。その先頭には長孫無忌の顔が見えた。兵士に護衛されて世民自身の姿もあった。 建成・元吉とその従者たちは激しく応戦した。 しかし、まず建成が弓で狙い撃ちにされ、身を翻し転倒した。建成を絶命させた矢は世民みずからが放ったものであった。だが、世民も馬上で大きくバランスを失ない、落馬した。 必死で防戦していた元吉であったが、これを見逃さなかった。元吉は素早く兄に襲いかかり、馬乗りになった。 つぎの瞬間、元吉のからだが硬直し、どうと仰向けに倒れた。世民の配下、尉遅敬徳の放った矢が深々とその胸を刺し貫いていた。敬徳はすかさず駆け寄り、その首を打ち落とした。 玄武門での惨劇の報を聞きつけ、東宮府の兵士二千名が駆けつけた。世民の側も五百の精鋭が集まり、寡勢ながらこれを迎え撃って早朝の大激戦となった。 だが、戦闘はあっけなく終わった。尉遅敬徳が自身の手で討ち取った元吉と皇太子建成の首級を高々と掲げて見せたのである。皇太子側の兵士は最初、その血まみれの二つの肉塊が何であるか分からず目をこらしていたが、やがて目を見開いたまま棒立ちとなった。 他方、李淵はこの早朝の変事の真相が分からず、いったん宮城内部の海池に避難していた。世民は尉遅敬徳を遣わし、事情を報告させた。淵は返り血をあびた敬徳を見て、すべてを察した。淵はすべての処断を世民に任せる旨を静かに告げた。この後、淵の身辺は世民の兵士の監視下におかれることになった。建成と元吉の子たちは殺された。 それから三日後の六月七日。世民は亡き兄に代わって皇太子に立てられた。そして、八月九日。世民は父淵から譲位をうけて即位する。太上皇帝とされた淵が死去し、高祖とおくり名されたのは、この凄惨な政変から九年後のことであった。 この時代の東アジア諸国において、このようなクーデターはそれこそ頻発(後述するように、高句麗や倭国など)したが、これほど凄まじい兄弟喧嘩というのもなかったであろう。 |

641年に、百済で義慈王が即位し、642年には新羅西部に侵入します。同じく642年には、高句麗でクーデーターが起こり、泉蓋蘇文が建武王を殺害しています。さらに、645年には、倭国で乙巳の変が起こっていますから、7世紀の東アジア各国はまさに動乱期であったといえます。

この時期、高句麗と百済は連携して新羅に侵犯しており、唐は再三、高句麗を攻撃するものの十分の成果は上げられませんでしたから、高句麗・百済連合が押し気味であったといえそうです。

乙巳の変以降の倭国の状況についての「古代史の通説を覆す」検証は、下線部のようなものです。

著者は、①乙巳の変については、蘇我倉山田石川麻呂が主導し、中大兄皇子は軍事指揮官にすぎなかったと見ています。また、②大化改新については 、改新之詔の一部は実際に出されており、全くの虚構ではなかったものの、後の律令制国家の形成に直結するものではなかった(つまり、従来言われていたような「大化改新」はなかった)と見ています 。

乙巳の変後、皇極女帝が退位、孝徳天皇が即位し、大王宮を難波に移します。しかし、649年には、蘇我倉山田石川麻呂が謀反の疑いをかけられ自殺します。③この事件については、革新派の中大兄皇子が保守派の蘇我倉山田石川麻呂を陥れたという見方がありますが、著者は孝徳と麻呂の癒しがたい確執によるものと見ています。

また、④蘇我氏が百済寄りだったのに対し、孝徳政権は新羅寄りに転じたという考えは妥当でないとしています。義慈王の新羅侵攻を契機に、任那の調の貢納を新羅から百済にふりかえたにすぎないというのです。

653年に、中大兄皇子は大王宮を飛鳥に戻すべきと主張し、それが入れられないと、前大王の皇極や大勢の豪族を引き連れ、飛鳥に帰ってしまいます。権威の失墜した孝徳は翌654年、失意のうちに死去し、655年には皇極が斉明女帝として再度即位します。

⑤中大兄皇子は乙巳の変直後に皇太子となったとされていますが、著者はこの時代には皇太子という地位は存在しておらず、中大兄は王位継承資格を持った最有力の皇子にすぎなかったと見ています。

⑥孝徳の死後、中大兄皇子が直ちに即位しなかったのは、妹の間人皇女と男女関係にあったことを忌避されたとする説については、憶測の域を出ていないと否定し、有馬皇子という有力な王位継承資格者がいたからだとしています。(そうすると有馬皇子は658年に謀反の容疑で処刑されていますから、その時点で即位できたはずですが)。

⑦有馬皇子の事件については、中大兄皇子の謀略に陥れられたという見方がありますが、著者は大規模で周到な挙兵計画そのものはあったとしています。

660年に、唐と新羅の急襲を受けて百済王都が陥落、遺臣の鬼室福信らが各地で挙兵します。倭国はそれを支援するため、大船団の派遣を決定します。還暦を超えていた斉明女帝はそれを陣頭指揮するため筑紫まで出向きますが、661年7月、筑紫・朝倉宮で急死します。

⑧この斉明の行動について、権威の象徴として担がれたにすぎないという見方がありますが、著者は百済救援戦争の成功をもって、中大兄皇子への譲位の契機とするため、みずから陣頭に立つ必要があったと見ています 。

日本書紀によれば、661年9月(同じ日本書紀に662年5月という記述もあります)、中大兄皇子は、人質として日本に来ていた百済の王子・余豊璋に5000の兵を付けて、百済王として本国に送還します。このような日本書紀の記述の混乱について、著者は詳細に検証していますが、推測に推測を重ねている感じもします。

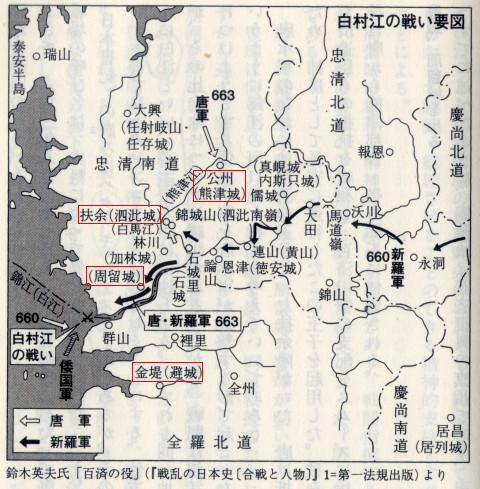

白村江の戦い要図は次のとおりです(203ページ)。主要な拠点を赤線で囲みました。百済の王宮であった熊津、泗沘は、戦い当時は唐が占拠していたようです。百済遺臣の鬼室福信が拠点としたのは周留城ですが、その正確な所在地は分かっていないそうです。余豊璋は、一時拠点を避城に移していますが、その避城の所在地も不明だそうです。白村江の読み方も、日本書紀では「はくすきのえ」となっていますが、その根拠は定かではないそうで、本書では「はくそんこう」と音読みしています。旧唐書では「白江」、三国史記では「白沙」となっているそうです。白村江という地名はどこから来たのでしょうか。白村江の所在地にも諸説あるそうです。全く分からないことだらけですね。

唐・新羅軍に包囲された周留城を救援するため、倭国の水軍が白江を遡上しようとし、それを阻止しようとする唐水軍と激突したのが、白村江の戦いです。

両軍の戦力については、日本書紀では唐の兵船「170艘」となっており、旧唐書では「倭国水軍の船400艘を焼き払った」となっており、三国史記では「倭国水軍の船数は1000艘」となっているそうです。それぞれ敵方の戦力しか記述していなくて、数値もあっていませんが、どうも日本の船の方が多そうです。大唐帝国の戦力が日本より劣るはずがないということから、唐の船は巨大だったに違いないという説もあるそうですが、著者は否定的です。百済の遺臣の反乱を鎮圧するに足るだけの水軍を唐が用意していたら、倭国が予想外の大船団で攻めて来たという可能性もあるかなと思います。唐の水軍が河口の有利な地点に陣取っていたら、数の多い方が勝つとは限らないのではないでしょうか。

日本書紀には、日本水軍は「気象をみることなく」挑みかかって、唐水軍に左右から挟み込まれ破られたとなっています。

著者は、この「気象」について次のように述べています(210~211ページ)。

|

この「気象」とは一体何であろう。一般に「気象」とは天候、すなわち空中で起きる物理的な諸現象を指すが、『日本書紀』にはこの「気象」の語に「あるかたち」という訓が付せられている。この訓にしたがえば、「気象」が潮流などもふくめた天候を意味する語であったとは断定できない。「気象」の意味を解くには、「我が軍が先を争って攻めれば、敵軍はおのずと退く」という、見方によっては無謀な個別突撃作戦を採った、あるいは採らざるをえなかった理由を明らかにすればよいと思われる。競い合って個別突破を敢行すれば敵の全軍を崩せるというあまりに甘すぎる予断は、やはり、全軍の意志がかならずしも統一されていなかったことを窺わせる。 戦闘意志の横溢した指揮官とそうではない指揮官とがいたということである。倭国軍が在地豪族の民衆兵士の「寄せ集め」であって、本来的に指揮系統が統合されていないことがこの意志の分裂を一層助長したことだろう。「気象を見ず」とは、「倭国水軍の指揮官らの意志の分裂・不統一をまったく無視して」という意味ではないだろうか。「気象」の語には人間の心理や感情(こころだて、気質、気性)という意味もみとめられる。 |