| �@�Ǐ��m�[�g / �Ñ�j |

| 2022/12/27 |

| �푈�̓��{�Ñ�j : �D������A�����]���瓁�ɂ̓����܂� | ||

|

��/���� | �q�{��G/�� |

| �o�Ŏ� | �u�k�Ќ���V���[ | |

| �o�ŔN�� | 2017/5/20 | |

| �y�[�W�� | 302 | |

| �ŕʒ艿 | 880�~ | |

| �O�ؐ����H | 200 | �Β� | ���{���I�A�Î��L |

| ������ | 391�`404 | �Β� | �D�����蕶�A�O���j�L |

| �ΐV����H | 600�A623 | �Β� | ���{���I |

| �����]�̐� | 663 | �Β��E�� | ���{���I�A�������A�O���j�L |

| �V���̓��� | 811�A869�A893 | �Β� | |

| ���ɂ̓��� | 1019 | �Ώ��^ | |

| �×��P | 1274�A1281 | �Β��E�� | |

| ���N�N�U | 1592�`94�A97�`98 | ���E�� | |

| �����푈 | 1894�`95 | �Β� | |

| �����푈 | 1937�`45 | �Β� |

�Β��N�ςƓG���������o

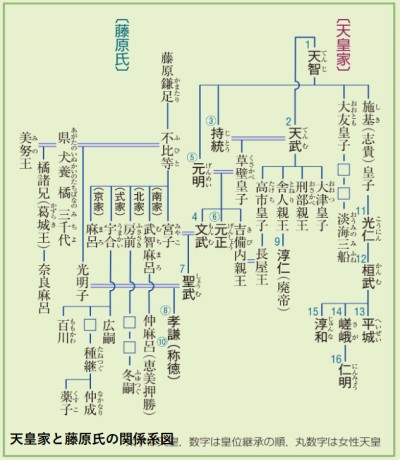

�@�Ñ�̑ΊO�푈�́A������Ɣ����]�̐킵���Ȃ��A��͏G�g�̒��N�N�U�݂̂ŁA�ߑ�ȑO�̓��{�͑ΊO�푈�̌o��������߂ď��Ȃ������Ǝw�E������ŁA���҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i11�y�[�W�j�B

| �@�������d�v�Ȃ̂́A�ߑ���{�̃A�W�A�N���́A���̕������Ñ�ȗ��̘`������{�ɂ������Ƃ������Ƃł���B�������j��ʂ��Ē~�ς��ꂽ�鍑�ϔO�A�����đΒ��N�ςƓG�������A���̗��j�����ɂ���ĕ��o�������Ԃ����A�G�g�́u������v�ł���A�ߑ�̃A�W�A�N���������̂ł���B �@�`�����̐����ȗ��̌Ñ�ɂ����钩�N�����Ƃ̊ւ����A�����Ē����⒩�N�����̓��{(����ј`��)�Ƃ̊ւ��������A�㐢�̑A�W�A�W�ɑ傫�ȉe����^�������Ƃ��A��X�͍l�������K�v������̂ł���B�ߑ�̂��Ƃ��l����ۂɂ́A�ߑ��ߐ��̂��Ƃ������l�����̂ł͕s�\���ł���A�Ñ�ȗ��̒~�ς��l����K�v������B���ꂩ��A�Ñ�̑ΊO�푈�Ƃ��̉e�����l���Ă������Ƃɂ��悤 |

�O�ؐ����͍��ꂽ���b

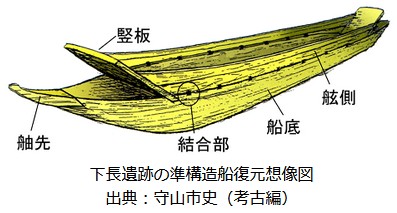

�@�_���c�@�̎O�ؐ����́A�ҔN�̂̓��{���I�ł͍c�I860�N�A����200�N�̏o�����Ƃ���Ă��܂��B����A�Î��L�͕��꒲�ŋL�q����Ă��āA��̓I�N��͎�����Ă��܂���B

�@�v�̒����V�c���_���M��Ŗv������A�g�d�̐_���c�@�����N�����ɉ������A�V���A�S�ρA�����̎O�Ƃ����X�g�[���[�ł����A���҂͂��̊T�v�����̂悤�ɐ������Ă��܂��i40�`42�y�[�W�j�B

�@���́u�O�ؐ����v���b�ł́A�`���̌R�D��������̂������V���������|�̂��܂�~�����A�y�n�̐}�ʂƐl���̐Ђ������o���A����n�ɂ��āA

�Ɛ��������ƂɂȂ��Ă���B�����ċ��E��E�ʐF����ш��E��(�����͂�)�E縑(���Ƃ�)���\�z�̑D�ɍڂ��āu���R�v(�`���R)�ɏ]�킹���B�����ŐV�����͂˂ɔ��\�D�̒�����{��(�`��)�ɍv�シ��̂ł���Ɛ������Ă���(�n��o�ꂷ��̂́A�s��̌��������������Ă���̂ł��낤��)�B �@�܂��A����(�����)�ƕS�ς̍������A�V�������{��(�`��)�ɍ~�������̂�m���āA�����ɌR�����������킹��ƁA�ƂĂ������Ƃ��ł��Ȃ����Ƃ�m��A����w�c�̊O�ɂ���ė��āA����n�ɂ��āA

�Ɛ������̂ŁA������(�����݂₯)���߂��B���ꂪ������O�ł���A�ƌ���ł���B���ꂪ�����I�́w���{���I�x�Ҏ[���A�܂���{�Ñ㍑�Ƃ̒��N�����ɑ����{�I�ȔF���ł���A�Ȍ�A���{�̒��N�����ɑ����{�I�ȗ���Ƃ��āA���肩��������邱�ƂƂȂ�B |

| �u�O�ؐ����v���b�̎�l���Ƃ��Đݒ肳��A����(���䂤����)�́u�c�@�v�Ƃ���Ă���C�����P��(�����Ȃ����炵�Ђ߂݂̂��ƁA�_���c�@��������������)���A�w���{���I�x�ł͒����̎���Ɂu�ې�(�������悤)�v�������Ȃ����Ƃ������ƂɂȂ��Ă���B�_���ې��O�I�E������N�ɂ͐V���e��(����炵��)�Ɓu�O�ؐ����v�̕��ꂪ�ڂ����Ă��邪�A����͌�ɏq�ׂ�S�ς̗v���������������o���ƍ����Ƃ̐푈(�Ɣ����]�̐�)����ɂ��č��ꂽ���b���A�N����k�点�Ē����̎��̒���ɒu�������̂ł��낤�B |

�u�܂��Ƃɒ��낪�����b�v

�@�_���L�̔N��ɂ��ẮA���x2�^�A�܂�120�N�J�艺����ׂ����Ƃ�����������܂��B���Ƃ��A�_���L52�N�́A�c�I912�N�Ȃ̂Ő���252�N�ɓ�����܂����A120�N�J�艺����372�N�ƍl����ׂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B����ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i26�A27�y�[�W�j�B�u���炩�̎j�������f����Ă���\�����A�܂������Ȃ��킯�ł͂Ȃ��v�u�b���ł��߂��Ă��銴������v�Ƃ����\������́A���x2�^120�N�J�艺�����ɁA�K�������^���ł͂Ȃ��Ƃ������҂̎p�������������܂��B

| �c�c�S�ς���g�҂��h������A�\��N�Ɍ��コ�ꂽ���ƂɂȂ��Ă���̂��A�u���}��(�ȂȂ���̂���)����E���q��(�ȂȂ��̂�����)��ʁA�y�ю�X�̏d��v�ł���B���́u���}���v���Ώ�_�{�̎��x���ł��邱�Ƃ͊m���ŁA�����ɑטa(���a)�l�N(�O�Z��)�Ƃ����N�������܂�Ă��邱�Ƃ���A�w���{���I�x�̂��̕ӂ̋I�N�ɂ��A���炩�̎j�������f����Ă���\�����A�܂������Ȃ��킯�ł͂Ȃ����ƂɂȂ�B�Ȃ��A�����̕S�ς���̎g�߂́A�w�O���j�L(��������)�x�S�ϖ{�I�ɂ͌����Ȃ��B�c�c �@���̑טa(���a)�l�N�Ƃ����̂͒����̓��W�̔N���ł���A����O�Z��N�ɂ�����B�_���ې��\��N�����x���^�J�艺����ƎO����N�ɂ����邱�Ƃ���A�O�Z��N�ɑ��������x�����A�O����N�ɘ`���Ɏ����ė���Ƃ������Ƃ́A�܂��Ƃɒ���(����)�������b�ł���(�b���ł��߂��Ă��銴������̂���)�B |

| �c�c�������A�u�טa�i������j�v�Ƃ��ē��W�i�Ƃ�����j�̔N���u���a�v�i����366�`371�j�̉��̉��Ƃ݂��������A����ɂ��Ƃ��̎��x���͐���369�N�ɐ��삳�ꂽ�ƍl�����܂��B |

�@�{��s��u��̎��x���\�ܐ��I�̓��A�W�A�Ɠ��{�v�́A�u�n�l�N�v(468�N)���咣���Ă��܂��B

�@�{������x��������̂Ƃ��āA���̂悤�Ȏw�E������܂��i �S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�j�B

| �c�c19���I���Ɏ��x�������I�ɔ�������A����Ĉȍ~�A�_���I�̎O�ؐ������b�Ȃ�тɎ�������L����369�N�̎����Ƃ��ĔF�肷�镵�͋C�����܂ꂽ�悤�ł���B�������A���{�̓V���s�Ώ�_�{�Ɍ������鎵�x�����ǂ̎����̂��̂ł��邩�͂͂����肵�Ȃ��B������S���I�㔼�̂��̂��Ƃ����������������A���ۂɂ͂T���I�㔼�Ȃ����U���I�O���̂��̂ł���\����_���錩�����L�͂ł���B �@���Ɋ؍��Ɠ��{�Ɍ���������܂��͋�̏ۛƖ��������铁���A���Ȃ킿�؍����J�Z��11�����o�y���品�A���{���������ُ������品�A��ʌ���ʈ�R�Õ��o�y���ۛƐh����S���A�F�{���]�c�D�R�Õ��o�y��ۛƑ品���́A�S�ĂT���I�㔼�Ȃ����U���I�O���̂��̂ł����āA���ꂪ���s�������������ł������̂��������Ă���B�l�Êw�I�ɂ݂āA���x���͓S���O���g�A�S���֍s���A�L���S��i���L������j�Ȃǂƌ`�ԓI�ɗގ����Ă���A�����̈╨�͂U���I�O���ɐ��s�������Ƃ𖾂炩�ɂ����_�l������B |

�O���j�L�̐M�����ɂ���

�@�O���j�L�i�O���j�L�Ƃ� - �R�g�o���N �j�͍��펞���1145�N�ɕҎ[���ꂽ�j���ŁA�V���i~935�j�A�����i�`668�j�A�S�ρi�`663�j�̋N������ŖS�܂ł������Ă��܂��B���̎O���j�L�̐M�����ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i21�`22�y�[�W�j�B

| �@���́A�V�����p��������(�����炢)�̋��x�g(����ӂ��傭)�ɂ���Ĉ��l�ܔN�ɕҎ[���ꂽ�j���ł���w�O���j�L(��������)�x�̐V���{�I�ɂ́A�n�c�Ƃ����q����������(�������傹�����傹������)�̎���ȗ��A�V�����u�`�l�v��u�`���v�ɂ��N�U�������̂́A��������ނ����Ƃ����L�����������L�^����Ă���B�w�O���j�L�x�̋I�N�ɂ��ƁA�I���O�܁Z�N����O��O�N�ɂ����Ăł���B �@�����̂����A�l���I���̋L���ɂ��ẮA��ɏq�ׂ�`���ƍ����Ƃ̐킢�ɂāA���̎j�������F�߂�����̂́A����ȑO�A�`�����퐶����ł����������̋L���ɂ��ẮA�ƂĂ��j���f�������̂Ƃ͎v���Ȃ��B �@���{���ʂ���̊C����傰���ɋL�q�������̂��Ƃ��v���邪�A���������w�O���j�L�x�ɂ��̂悤�ȌÂ�����̌��j�������݂����̂��Ƃ��������܂߁A�����̋L�����L�ۂ݂ɂ���̂͊댯�ł���B�����ɂ́w�O���j�L�x�Ҏ[���̍���A�Ђ��Ă͓���V���̎���ɓ��{�����z�G���ł������Ƃ��������̓��e��ǂݎ��ׂ��ł��낤�B �@����A�O���I��l���I�̘`�����̗l�q�ړI�Ɏ��������j���́A���{���ɂ����݂��Ȃ��B���x���̖��ƍ����D�����蕶�ɉ����āA�w���{���I�x��w�O���j�L�x�̋L���𒍈Ӑ[���ǂݐ����A����������̎j�������݂Ƃ邱�Ƃɂ���āA�`������������̑Β��N�W��`���o�����ƂƂ��悤�B |

�D�����菊�ݒn�́A�����E�W���s

�@4���I���̓����W��T�邽�߂̋M�d�Ȏj���ƂāA�D�����蕶������܂��B�D������́A�����̍D�����i�L�J�y���A�݈�391�`412�j�̋Ɛт��̂��邽�߁A�ۓs��i������A���݂̒����E�W���s�j�t�߂Ɍ��Ă�ꂽ�Δ�ł��B�����̍����̐��͔͈͂Ɗۓs��̈ʒu�͎��̂Ƃ���ł��i�����/���� - Forum_tokyoblog�j�B

�@�D�����肪����̂́A���������̒����E�W���s�ɂ���܂��B�����́A���݂̖k���N�ƒ������k���̈ꕔ���߂�L��ȗ̓y���x�z���Ă��܂����B

���݂ł͕����̔��ǂ͍���

�@�Δ��1880�N���딭������A�������̑�{������̔�����ė��܂����B���̉ߒ��ŁA������ǂ݂₷�����邽�߁A���ӕ��ɐΊD��h���Ƃ��s���܂������A���̐ΊD�������ꗎ���A�܂��������i��Ō��݂ł͕����̔��ǂ͍���ƂȂ��Ă��邻���ł��i�V���ȍ����L�J�y�����{�i�S�l�ʁj�����̐����q��w�Ŕ����I�j�B

�@���ۂ̑�{�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��i4���I�㔼�̘`�̎���(No.150)|���䎛�s�j�B�����n���f�U�{�A�������ΊD��{�A�E������{�ł��B

�@�n���f�U�{�́A���m�ɂ͑�{�ł͂Ȃ��A�Ζʂ̕������ꎚ�������g���[�X���č����������̂ł��B

�@�ΊD��{�́A��ʂɐΊD��h��A���������������o��悤�ɍH�������̂ŁA��{��҂ɂ���ĈقȂ镶���ɍČ�����Ă���\�����ے�ł����A�����Ƃ��Ă̈����ɒ��ӂ��K�v�ł��B

�@����{�́A�Ζʂɉ�历��\��t���^���|�Œ@���o���ʏ�̑�{��@�ɂ����̂ŁA��ʂ𒉎��ɍČ�����_�Ŏ������l�������ł��B

�@�D�����蕶�ɂ��ẮA���R�̏�Z�ł���������i�M�i���������������j��1884�N�ɑ�{���Q�d�{���Ɏ����A���Ă���A���{�ł��m����悤�ɂȂ�܂����B1970�N��ɂȂ��āA�������ɐΊD��h���ĉ�₂����Ƃ����������ڂ𗁂т܂������A���݂ł͔ے肳��Ă��邻���ł��i�{��30�`31�y�[�W�A�Ђ炯�I�S�}�I�I�������딎�搶�̊��j�B���݁A�������Ă��錴�Α�{��13�{�ɂ̂ڂ邻���ł��i���j�n�������u�v��201���j�B

���F��֑�\���A����ɋ��\�H

�@�D������̑�2�i�͍D�����̌��т��L���Ă��܂����A�����ɘ`���o�ꂵ�܂��B�{���i31�`32�y�[�W�j�̋L�q���Q�l�ɁA���̕����ɂ��Ă܂Ƃ߂�ƁA���̂悤�ɂȂ�܂��B�������A�D������͗��j���ł͂Ȃ��̂ŁA�D�����̌��т��]���邽�߁A���F��֑�\���A����ɋ��\�������Ă��s�v�c�ł͂���܂���B

| �h�K (391)�ȑO |

�S�ςƐV���͂��Ƃ��ƁA�����́u�����v�Ƃ��Ē��v���Ă����B | |

| �h�K (391) |

�`���C��n���ĕS�c(�S��)�E�����E�V����j��A�u�b���v�Ƃ����B | �`vs�S�c�E�V�� |

| �i�y6 (396) |

����ɑ������́A�D�������琅�R�𗦂��A�S�ςȂ��ď\��������(���ꂽ��͌\�O)�A�S�ς͐���(�z��)�ƕz�������Ɍ����A�z�q�ƂȂ邱�Ƃ𐾂����B | �����vs�S�� |

| �i�y9 (399) |

�S�ς͐����Ɉ���Ę`�Ƙa�ʂ����B�D�����͕���ɏ���(���K���ċ������邱��)�����B�`�͕S�ρE�V�������ɖ����A��r��הj���ĕS��(�u�z�q�v)�Ƃ����B�V���͌��g���āA�`�l���S�ςƂ������Ƃ������ɍ����A���𐿂����B | �`vs�H |

| �i�y10 (400) |

�����͕��R�ܖ������킵�ĐV�����~���`����ނ����B�`�͐V����̂Ȃ��ɖ����Ă����B�����͔C�߉���(���؍��c���쓹���C�s)�ɒnj����A��͋A�������B | �����vs�` |

| �i�y14 (404) |

�`�͑ѕ��E(�������݂̍����E�S�ύ����t��)�ɐN���������A�����R�Ɛ���āA���ɒהs���A�a�E����邱�Ɩ����ł������B | �����vs�` |

�Ȃ��`�ł͂Ȃ��S�ς��U���H

�@�D�����蕶�ɂ��A�S�ςƐV���͂��Ƃ��ƁA�����̑������������A391�N�ɘ`�����҂�j��b���Ƃ����Ƃ������Ƃł��B����ɑ��āA396�N�ɍ���킪�S�ςȂ����ƂȂ��Ă��܂��B�`�������̎x�z�̈�ɐN�����A�S�ςƐV����b���Ƃ����̂�����A�����͘`�Ɛ키�͂��Ȃ̂ɁA�Ȃ����S�ς��U�����Ă��܂��B

�@399�N�ɁA�`�͕S�ρE�V�������ɖ����A�V���͍����ɋ~����v�������悤�ŁA400�N�ɍ����͘`���A�C�߉����ɒnj����Ă��܂��B

�@404�N�ɁA�`�������E�S�ύ����t�߂ɐN�����ė����̂ŁA����킪����āA��œI�Ō���^�����Ƃ������Ƃł��B�������A�S�ς��Q�킵�����ǂ����ɂ��Ă͑S���G��Ă��܂���B

�@���҂́A���i33�`34�y�[�W�j�̂悤�ɁA�u�����v��u�b���v�ɂ��ẮA�\�����@�̖��ł���A�u�n�C�v�͌R���N�U�ł͂Ȃ��h���ł���A�j���Ƃ݂Ȃ��Ă����������Ȃ��Əq�ׂĂ��܂��B

| �@�܂��A�蕶�ŎO���N�ȑO�ɕS�ςƐV���������́u�����v�ł������Ƃ������Ƃ́A�S�ςƍ����Ƃ̍R���A�܂��V���������ɐl���𑗂����Ƃ����������A����푤����\���������̂ł��낤�B �@���̔蕶�̎O���N�̘`���́u�n�C�v�Ɓu�b���v�ł��邪�A���́u�n�C�v�N�����ւ̌R���N�U�Ɖ��߂����A�S�ς̗v�����������h���Ƒ����A�������퍑�̍���푤����ߑ�ɕ\���������̂ƍl����A���ۂɘ`���̏������C��n���Ĕ����암�ɏ㗤�������Ƃ́A�j���Ƃ݂Ȃ��Ă����������Ȃ����̂ƍl����ׂ��ł��낤�B�c�c �u�b���v�ɂ��Ă��A�`�����ʂɁu�S�c�����V���v(�����ɓ���̂�����ƍl����A�S�ρE����E�V��)���������Ƃ����ƍl���Ȃ��Ă��A�`���R���S�ς����Ƌ����̍����Ƃ��č����ƑΛ������Ɖ��߂��ׂ��ł���B |

�u�S�ċ��\�Ƃ��č��ꂽ���́v

�@����A�S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�͎��̂悤�ɁA�����́u�S�ċ��\�Ƃ��č��ꂽ���͂ł���v�Ǝ咣���Ă��܂��B�܂�A�����̕��͂́A�S�ϓ����̖������q�ׂ��ɉ߂��Ȃ��Ƃ������Ƃł��B���̂悤�ɍl����A����킪�`�Ɛ키�̂ł͂Ȃ��A�S�ς��U���������Ƃɂ��[�����s���܂��B���������A�쒀���ׂ��`�̐��͂Ȃǂ͑��݂��Ȃ��̂ł�����B

| �@�܂��A�����̖�肩��ڋ߂��Ă݂�Ƃ��A�S�ςƐV�����̂��獂���̑����Ƃ��ď�ɒ��v���Ă����Ƃ����̂͋��\�ł���B�S���I�㔼�ɁA�V���͍����Ƃ��̂悤�ȊW�ɂ������Ƃ������Ƃ�F�肵���邪�A�S�ς�371�N�ɍ����̕������U�����A�̍�������펀�����������ł���B����䂦�A�S�ς͍����̑����ł��Ȃ��A���v�W���m�F���邱�Ƃ��ł��Ȃ��B �@�i�y6�N�̍����̕S�ϓ����̖����́A�̍������̔�E�ɑ���ƌ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��B�����������́A�L�J�y���̌M�т��]����蕶�ɂ����āA�S�ςɂ��̍������̔�E�Ɍ��y���邱�Ƃ�~���Ȃ������悤�ł���B�䂦�ɁA������̋��\�Ƃ��Ę`�̍s�ׂ��֒��������̂Ǝv����B����킪�S�ς̓����R�Ƃ݂���`�����߂��̂́A���Q�ł���S�ς�S�c�ƌĂԂ̂Ɠ������A����ɑ�����̖`���ł���B �@����䂦�A�i�y6�N���̑O�u���ł���h�K�N�L���́A�S�ċ��\�Ƃ��č��ꂽ���͂ł���A����͕S�ςɑ���ɓx�̓G���S�����̒��ɐ���ł����̂ł���B |

�`�R�͏�紕��Ŏ�͉͂���H

�@�D�����蕶�́A400�N��404�N�̐킢�́A�����ς獂���Ƙ`�̑Η��Ƃ��ĕ`����Ă��܂��B�{���ł́A�����̐킢�ɂ͊ȒP�ɐG��Ă��邾���ł����A�S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�͏ڍׂɘ_���Ă��܂��B

�@�܂��A400�N�̐킢�ɂ��āA���̂悤�ɕ��͂��Ă��܂��B

| �@400�N�ɘ`�R���C�߉����̏�ɒǂ��ē������Ƃ������Ƃ́A�����Ӗ�����̂��B�V���̎�s�ł���c�B����C�߉����̎�s�ł�����C�܂ł́A�����ȉ������ɒB����B���̓����A�����R�͕����ƋR���ō\������Ă������߁A�`�����D�ɏ���ĔC�߉����ɑދp�����Ƃ͎v���Ȃ��B�`�R���A�߂��̊ÉY��U�R�A�܂��͌}���Ȃǂ���D�𗘗p���đދp�����A�����܂ŗ��H�œ��S���Ă����̂́A�������R���Ȃ���Ȃ�Ȃ����낤�B�w�O���j�L�x�V���{�I��茩��A�D�ɏ���Ă���`�����V���̎�s���U�����悤�Ƃ���A���C�݂̕��ɑD���Ȃ��Œu���ē����Ă���̂��ʏ�ł������B �@���邢�́A�i�y10�N���Ɍ�����`�R�̐l���\���̎�͂��A����l�ł������\��������B�����A�`���̊C��A���\�͂���Ƃ��A�L�J�y���˔蕶�̘`�́A�啔�����`�����̂������l�ł���A�����ɉ���ɋ��Z����`�l����������Ă����������Ƃ������G�Y�̌������Q�l�ƂȂ�B����A�U���I���t�̊ǎR��̐퓬�̏ꍇ�A���������Q������S�ρ|����|�`�A���R�ɂ����āA�`�R�̐�����1,000�����x�ɉ߂��Ȃ������B����Ȃ�Δ蕶�̘`���Ƃ����̂��A���͕S�ς̌㉇�������|�`�A���R�ł���A�l���̎厲�͉���l�ō\������Ă������A�����͕������قȂ�`���ߓx�ɔF�������̂ł���B �@�܂��A�w�O���j�L�x�p���`�ɂ�����A��オ�`���ɓ��������ہi�V���c�L��2�N�A418�j�̋L���ɂ��A�����ɕS�ϐl���`�ɓ���A�V���ƍ���킪�`������N�����悤�Ƃ��Ă���Ɓu槌��v���A�`�����m�𑗂��āu�V���̍����̊O�v�Łu紜��v���������A����킪�U�߂Ă��Ę`�́u紐l�v��S�ĕ߂炦�ĎE�������߁A�`�����S�ϐl�̌��t��{���ɐM�����Ƃ����B����ɂ��āA�����ł̕S�ϐl�͕S�ϑ��q���A�x�ł���A�A�x�͐l���ł͂Ȃ��A�`���R���̏o����U�����邽�߂ɍs�����g�b���Ƃ������������邪�A����͑Ó��Ȑ��_�ł���B�����ŁA�`�̏�紕����V���̍����̊O�A���Ȃ킿����n��ɓ����Ē��Ԃ��Ă������Ƃ�m�肤�邪�A�ނ�͏��T�m���邽�߂̖ړI����������紕��ɉ߂��Ȃ��������߁A�`���̋K�͂͑�R�ł͂Ȃ��A���K�͂̂��̂ł��������Ƃ��킩��B�����āA���̘`�R�̓����ɕS�ς̈Ӑ}���傫�������Ă����Ƃ������Ƃ𐄑����邱�Ƃ��ł���B�S�ςɂ́A����Ƙ`�̊Ԃ̗F�D�W�𗘗p���č����̌���̐V�����������āA�L���̍ۂɂ͘`�R�����悤�Ƃ����Ӑ}���������Ƃ����悤�B �@�Ƃ���ŁA����n��ŌJ��L����ꂽ���ƂɊւ��āA����l�̑��݂�S���r�����āA���̊O�����͊Ԃ̗��Q�W�����l����Ƃ����̂́A�K���ł͂Ȃ��B����䂦�A����l�̈ӎv��O���ɒu���Đ��肵�Ă݂�A�C�߉����͓`���I�ȗF�D�W�ɂ��������āA�`�̏�紕�������A�V�����ʂ̕Ӌ��̏�ɒ��Ԃ����A�ނ�ɐV���⍂���̓������@�����邱�Ƃ�C�����\��������B����Ȃ�A�`�R�͔C�߉������瑊���ȑ㉿���āA�C���𐋍s���Ă����̂ł��낤�B���̂悤�ȏꍇ�A�C�߉����Ƙ`�̊W�́A�Γ��Ȍ_��ɂ��ٗb�W�ł���Ƃ�����B �@����ŐV���́A���낪�`�Ɠ������Ď���̗̓y���ɏo�v���A�Ӌ��̐��͂����čs�����Ƃ�Ƃ�őς���]�͂��Ȃ������̂ł��낤�B�����āA�V���͋}���Ȏ�i�ō������������݁A�C�߉����̐��͂������Ă������Ƃ��A�`�R�̑��݂��ߓx�ɕ�������ɂ������̂ł͂Ȃ����Ǝv���B���̐퓬�́A����푤�̔蕶�̋L�q�ɂ��������āA�����R�Ƙ`�R���s�����悤�ɂȂ��Ă��邪�A����͊Y���n��ł��闌���]�������芪����吨�́A���Ȃ킿�V���Ɖ���̊Ԃ̔e�������ł������ƌ���̂��Ó��ł���B����́A���̐푈�̌��ʁA����̈ꕔ�������V���ւƗ��E���A�����]�����E�Ƃ��ĐV���|���땶�������{�i�I�ɕ�������l����ʂ��Ċm�F���邱�Ƃ��ł���B �@�����̕��R�T���̑�R�́A�����̘`�R��_���Ƃ���R���ł͂Ȃ��A�V���̗v���ɂ���Ă��̔w��̉���A���̊j�S�����U�߂邽�߂ɓ������ꂽ���̂Ƃ݂Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ��B���̐푈�̌��ʂƂ��đO������A�����哱�������C�̉��덑�͖ŖS�����B���C�听���Õ��Q�̍Ō�̑�^�Õ��ł���听��1�������z�����ꂽ��A�˔@��̒z�������f����̂́A���뉤���̖v���f������̂ł���B�����͉��됪����ʂ��ĕS�ςƘ`������������ʂ݂̂Ȃ炸�A�V����������̔����t���ł��낤 |

404�N�̐N�U�ɂ́A�����̋^��

�@404�N�̘`�̐N�U�ɂ��Ă��A�����̋^�₪����܂��B400�N�̐킢���s��ꂽ�V�����C�߉����́A�Δn�Ƌߋ����ɂ���܂����A404�N�ɐN�������ѕ��E�́A���݂̃\�E�������k�Ɉʒu���A�������琼�k�ɉI�����̋���������܂��B�틵���s���ɂȂ����Ƃ��Ă��P�ނ͍���ł��B�ɂ�������炸�A�ǂ̂悤�ȗ��R�ŏo�������̂ł��傤���B�C�H��n�����̂��A���H�����ǂ����̂��s���ł��B�܂��A�S�ς��Q�킵���̂��A�`�̒P�Əo���������̂������m�ł͂���܂���B

�@�S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�ɂ��ƁA�i�y14�N�b�C���̔蕶�͎��̂Ƃ���ł��B�S�ς̕����͂Ȃ��A���������Ǖs���̕���������܂��B

| �i�y�\�l�N�b�C���B�u���`�s�O�A�N������E�A�����������Ώ�A���A�D�������B���Z�������A�]�����A�������N�����B����v�BṎh�A�`���הs�A�a煞���Ɂv�B |

| 14�N�b�C�ɘ`���@�x����炸�A�ѕ��E�ɐN�������B�i�����j�Ώ�������A�D���Ȃ����킹�A�����������B���͐e�����R�m�𗦂��Ă����ē������A���납�灠������ƁA���N�����������B���̌R�����G�̓���r���Ő���ĐȊ�����ƁA�`�����זł����B�a��E�����҂�������Ȃ��قǑ��������B |

�u�S�ςƂ̋������ƌ���̂��Ó��v

�@�_���ł́A�S�ςƂ̊֘A�ɂ��āA���̂悤�ɐ��_���Ă��܂��B�u�a�ʎc���v�Ƃ́A�S�ςƘa�ʂ��ĐV���ɏo�������Ƃ����`�̐��͂̎c���������w���悤�ł����A���Ǖs�������ɁA����4���������R�ɂ��Ă͂߂�̂́A���͂���߂̈���Ă���悤�Ɏv���܂��B���ǁA���̕��������r�����������ʁA�u�S�ςƂ̋������ƌ���̂��Ó��v�Ƃ������_���Ă���悤�ł��B

| �@�����Ŗ��ƂȂ�̂́A�����ɕS�ς�����̂��Ƃ������Ƃł���B�������Ĉ���ɂ́A�u�ѕ��E�v�̌�̌����Ȃ��������u�a�ʎc���v�Ɠǂނ��Ƃ����������A�u���`�v�͌��Α�{�ł͔�r�I�͂�����ƌ����Ă���A�u�a�ʎc���v�ɂ��ẮA���̂悤�ȐS�͂�����̂́A��ʂŊm�F���邱�Ƃ������Ԃł���B �@����䂦�A��������O���Ă݂�A�ѕ��E���Ȃ킿���C�����ʂɘ`�R���N���������A�����̕��납��o�������L�J�y���̗�����R���ɓ������ꂽ�Ƃ�����͖����ł���B�����A���̔蕶�����ł́A�`�ƕS�ς̘A�q�����s�m���ł��邽�߁A���̋L����P�ɘ`�R�̔����Ƃ������邱�Ƃ�����A�S�ςƂ̌����ɂ�鋤�����ƌ��邱�Ƃ�����B �@�����Q�̎ߕ����m�F����͓̂�����A�蕶�̉i�y9�N(399)�Ȉ���Ɂu�S�c�ᐾ�A�^�`�a�ʁv�Ƃ�����������A�w�O���j�L�x�S�ϖ{�I�ɂ��A��莘��6�N(397)�Ɂu���o�`�����D�v�Ƃ����L��������邽�߁A�蕶�̉i�y14�N�b�C���̋L���́A�S�ςƂ̋������ƌ���̂��Ó����Ǝv���B |

404�N�̏o���́A���낪�}��H

�@�_���́A�l�Êw�I���@���ʂ�L�^�A�����̍��ی��Ղ̏Ȃǂ܂��āA���̂悤�ɘ_�l�𑱂��܂��B

| �@404�N�ɂ͘`�R���Ȃ���B�A����A�S�ς��߂��A�ѕ��E�ɂ܂Ō���č����Ɛ�����̂��B�ѕ��E�͓����A�����ƕS�ς̋��E�n��ł������B �@�����ōl���Ă݂邱�Ƃ́A���̘`�R������������邽�߂̌R���ł���̂��A�܂��͕S�ς������邽�߂Ȃ̂��Ƃ����_�ł���B�����j����ł́A397�N�Ɉ�莘�����`���ƌ��D������A�L�J�y����399�N�ɕS�ςƘ`���a�ʂ����Ƃ������Ƃ��āA����邩�牺�����Ƃ������Ƃ��猩�āA�ЂƂ܂��S�ς̉����ł������ƍl������B404�N�ɁA�ѕ��E�Ɍ���āi�c���Ƙa�ʂ��H�j�D��A�˂čU���������זł�����ꂽ�Ƃ����u�`���v�́A�S�ς̂��߂ɓ������ꂽ�Ƃ����悤�B���̓����A�O���̌R�����X�I�Ɉ��������K�v���������̂́A�L�J�y���̑��ʈȌ�A�����ɔ�ׂČR���I�ɗɒu����Ă����S�ςł��������Ƃ͊ԈႢ�Ȃ��B �@�������A397�N�ɏ��߂č��������S�ς̉��q�A�x���`���ɍs����ۂ�A��K�̘͂`�����������Ƃ͍l�����Ȃ��B�S�ω��q���A����킪�`���ɂ���Ă���ł��낤�ƁA�ǂ�ȂɊ�@�ӎ������������Ƃ��Ă��A�܂��`������ɔh�����������̏�紕��������R�ɔs�k�����Ƃ��Ă��A���̗��R�����Ř`�R�������|�S�ϊԂ̐���ɑ勓�����͂���Ȃ������ł��낤�B �@399�N��400�N�ɁA�V���ɐN�������Ƃ����`�R�́A�s�����a���猩�āA����̂��߂ɓ����Ă����B�܂��A���̊Ԃ̍l�Êw�I���@���ʂ�L�^���猩�Ă��A�`�R�͉���̂��߂̌R���ł������ƌ���̂��Ó��ł���B �@�����̓��{�ɁA����̕����͑����e�����y�ڂ��Ă������A�S�ς̕����Ƃ݂�����̂͂قƂ�nj���Ă��Ȃ����߂ł���B����Ȃ�A404�N�̘`���́A�S�ς���@�ӎ����̂点�Ĉ������ꂽ���̂��Ƃ��Ă��A��͂�����}������Ă͕s�\�Ȃ��Ƃł������B �@����Ƙ`�́A�`���I�ɓS��ʂ��Ė��ڂȌ𗬊W������ł����B���{�̓S���Y�͊ؔ����암�ɔ��500�N�ȏ�x��A���{�Ő��S���s���Ă��Ȃ������T���I�㔼�܂Ř`�͌��Ղ�ʂ��ĉ��납��S�f�ނ���肵�āA����������Ēb��ߒ����o�ēS��Y�����B �@�������A���C�̉��덑���S��`�ɗA�o���A������ɗA�����Ă����̂��͖��m�łȂ��B����҂́A����l���`����J���͂�A���������̂Ƃ݂Ă���B���Ȃ킿4���I�O���ɋ��C�⊘�R�Ȃǂ̒n�ɂ����Ĕ��������k��B����юR�A�n��̓y�t��́A���{����J���͂Ƃ��Ē��ꂽ�`�l�̂P���オ�����Ă����y�킾�Ƃ����̂ł���B �@�w�O���u�x鰏��`�l�`�̋L�^���݂Ă��A�Q�`�R���I�ɘ`�̑Β������Տ��i�͒n����Ő��Y�������蕨�i�Ƃ��������l�I�����ł���j�������C���Ȃ킿�z�X�ɊY������J���͂���\�I�Ȃ��̂ł������B ��L�̈╨�o�y����݂�ƁA�`�̂��̂悤�ȓ`���͉���ɂ����Ă����̂܂ܒʗp���Ă������Ƃ��m�F�ł���B �@���コ��ɖȖ��Ȓ������K�v�ł��낤���A�y�t��̏o�y�n�敪�z����݂āA���̘`�l�����͉���ɂ����ċ���ł��鐻�S��Ƃɓ������ꂽ�\���������B����݂Ă��A�S�f�ނ̎��v�҂ł���`���A���̓S�f�ނY����̂ɕK�v�ȘJ���͂��������Ă���Ƃ�������̎�����������₷�邱�Ƃ͂ł��Ȃ�����ł���B���ۓI�𗬂���{�I�Ɍo�ϓI�����̐��i��тт�Ƃ����_�͔ے�ł��Ȃ��B �@�Ƃ����4���I�㔼�ɉ��덑���S�f�ދ����̑㉿�Ƃ��Ę`���ɑ��ċ��߂���̂��ς�����\��������B�Ȃ��Ȃ瓖������͍����̎x���������Đ�������V���Ɣe���𑈂��Ă���A���̉ߒ��ł��₷���������邱�Ƃ��ł���`�̌R���͂��K�v���������߂ł���B���̂����S�ς͉���Ƃ̌��ߒ��ʼn���|�`�Ԃ̐l�I�E���I�������Ղ̓`�����m�F���A������X�I�Ɋg�債�Ď��g�ƍ����̐푈�ɓ�������v������Ă��悤�ł���B���̂悤�ȕK�v���͍����Ƃ̐푈�������Ă���4���I���̒i�K�ɍ��܂����ł��낤�B����͎��炪���Y�����S�̑㉿�Ƃ��Ă��̂悤�Ȍ𗬂����藧���Ƃ�Γ��O�I�ȉe���͋����̌_�@�ƍl���A����ɉ������Ƃ�������B �@���Ȃ킿���C�̉��덑�͑Γ��I�ɉ���A�����ł̎哱�����������A�ΊO�I�ɐV���ɑR���ĕS�ςƂ̐�i�����𗬂ɉ����邽�߂ɁA�`�̌R���͂������̂ł���B����ɂ����4���I�㔼�ɓ`���I�Ș`�̌��Տ��i�ł��鐶�����A���둤���狁�߂鐫�i�̈قȂ�l�I�����ł���R���͂ɑ������̂ł���B����䂦����͌Ñ���{�̂�����u��،o�c�v�Ƃ��������ł͂Ȃ��A����I�ȉ���|�`�Ԃ̐l�I�E���I�������Ղ̓`�����S�ς̉���ɂ���Ċg�傳��A�����Ƃ̐푈�ɓ������ꂽ���̂ł���A���Ȃ킿�S�ςٖ̈��������\�͂Ƃ��������ŗ������Ȃ��Ă͂Ȃ�Ȃ����낤�B �@�w�O���j�L�x�V���{�I�Ɍ����A�V���ɐN�U�����`�l�E�`���́A�����I�ɐ�������Ă���A�j�����T�ɂ��ĒNj������ׂ����_������Ă���B��������A�G�ߓI�ɗ��D���s���C���̐��i��тт�Ƃ݂��邪�A���̒��̈ꕔ�͉���̎x�������`�R������̗̈�ɓ���A�V�����U������ꍇ���������̂ł��낤�B |

| 399�N | �`������ɉ��� | �S�f�ދ����̑㉿�Ƃ��� |

| 404�N | �`���S�ςɉ��� | ��i�����𗬂ɉ����邽�߉��낪�}�� |

���|�I�Ȑ�͍�

�@�{���ł́A�`�̔s�������̂悤�ɐ������Ă��܂��i37�`38�y�[�W�j�B����킪�A�ŐV���̋R�����J��o�����̂ɑ��A�`�͋����̏d�������őR�������߁A���|�I�ɐ�͍����������Ɛ������Ă��܂��B

| �@�s��̌����Ƃ��ẮA�`���R���Z�b(�������g�ɓS�̔��v�R�ŒԂ�����e�ŗ��߂��肵������R���̏d���b)�Ƒ品�ŕ��������d�������𒆐S�Ƃ��A�ڋߐ�����̐�@�Ƃ������̂ł������̂ɑ��A���łɋ��͂ȍ��Ƃ��`�����Ă�������킪�g�D�I�ȋR�����J��o���A��������t������(�ق�)�ł�������W�������Ƃɂ����̂ƍl������B�����ɂ��Ă��A�����̂������(�܂�����)���������҂�A�˒������ɂ����ꂽ���͂Ȝ]�|(��イ)���g�����|�����������Ƃ��A���x(����)3�����̕lj悩�琄�肳��Ă���(���ؕ��F�w�l�͂Ȃ��키�̂��x)�B �@�����ƋR���Ƃ̐�͍��͊i�i�̂��̂�����(����ɂ͋R����l�ɂ��������\�l���̐�͂ł���Ƃ���)�A����܂ŏ�p�̔n�����炵�Ă��Ȃ������`���ł́A����ȍ~�A�����Õ��̕����i�ɏے������悤�ɁA�n�ƋR�n�p�̝k�b(�����������S��v�łł������D���c���ɕR�ŒԂ����킹���嗤�̋R�n�����R���̌y���b)��ϋɓI�ɓ������Ă������B |

�u�`���D�ʂɂ������Ƃ͌�����v

�@�S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�ł��A�R���I�i���ɂ��āA���̂悤�ɐ������Ă��܂��B���������Ɛڂ��Ă��Ď���o���L�x�ȍ����́u���łɏd���R���ɑ�\������i�I�ȋR�n�������g�D�I�ɉ^�c����Ă����i�K�ł������v�Ƃ������Ƃł��B����A������u�ꕔ��w���𒆐S�ɒf�ʗŌ`�S�g�Əc���B���b����Ƃ����i�����̌n�𐮂��A�d���R����p�����p���āv����A�u�푈�ɒ��ړI�ɉe�����y�ڂ��n��A�b�h�A����̊i�����傫����Ԃɂ������̂ŁA�`������ɑ��Đ����I��R���I�ɗD�ʂɂ������Ƃ͌�����v�Ǝw�E���Ă��܂��B

| �@�S���I���܂ō����Ɖ��남��ј`�̔n��A�b�h�A����̕����l�������̂悤�ɔ�r���Ă݂鎞�A�����͑N�ڑ��̍��Ƃł���O���Ƃ̎�����o�Ȃ���A���łɏd���R���ɑ�\������i�I�ȋR�n�������g�D�I�ɉ^�c����Ă����i�K�ł������B��������łɂS���I�Ɉꕔ��w���𒆐S�ɒf�ʗŌ`�S�g�Əc���B���b����Ƃ����i�����̌n�𐮂��A�d���R����p�����p���Ă������A����𗘗p���ĎЉ�S�ʂɂ킽���đg�D�I�Ȑ���̌n���\�z������A�܂��͌����I�ɉ^�c�����肷��i�K�ɂ͋y��ł��Ȃ������B �@����A�`�͓����I�ɂ͂Q���I�㔼�ɒ����Ԃɂ킽��嗐���o���������Ƃ��������Ƃ����Ă��A�Љ�I���͋C���܂����a�I�ł����p�I�������B�S���I�̘`�͒n�搨�͑��݊Ԃ̒����d�����Ԃł���A�S�ʓI�ȕ����̌n���d���R����p���܂����������ł��Ȃ������Ɏ~�܂��Ă����B �@���������āA�S���I�Ɋؔ����암�͕S�ρA����A�V���ɕ��Ă���A���{�͌��Ղ̕K�v���̂��߂ɋE���n��𒆐S�Ɉꌳ�I���Ђ����グ���Ă����ƌ����Ă��A���̌��Ў��̂��V�璆�S�̌��E����L���A�푈�ɒ��ړI�ɉe�����y�ڂ��n��A�b�h�A����̊i�����傫����Ԃɂ������̂ŁA�`������ɑ��Đ����I��R���I�ɗD�ʂɂ������Ƃ͌�����B �@���̂�������ł͑�����I���O�P���I�A�x���Ƃ��I����2���I����͓S��ʎY���Ă���A���{�ł�5���I�㔼�܂œS���قƂ�ǐ��Y�ł��Ȃ������B����͉��낪���S�Z�p����{�ɓ`�����A����ł͓��{�̋E������������𐧈��ł����ɂ����؋��ł�����B |

�ѕ��n����߂��鑈��

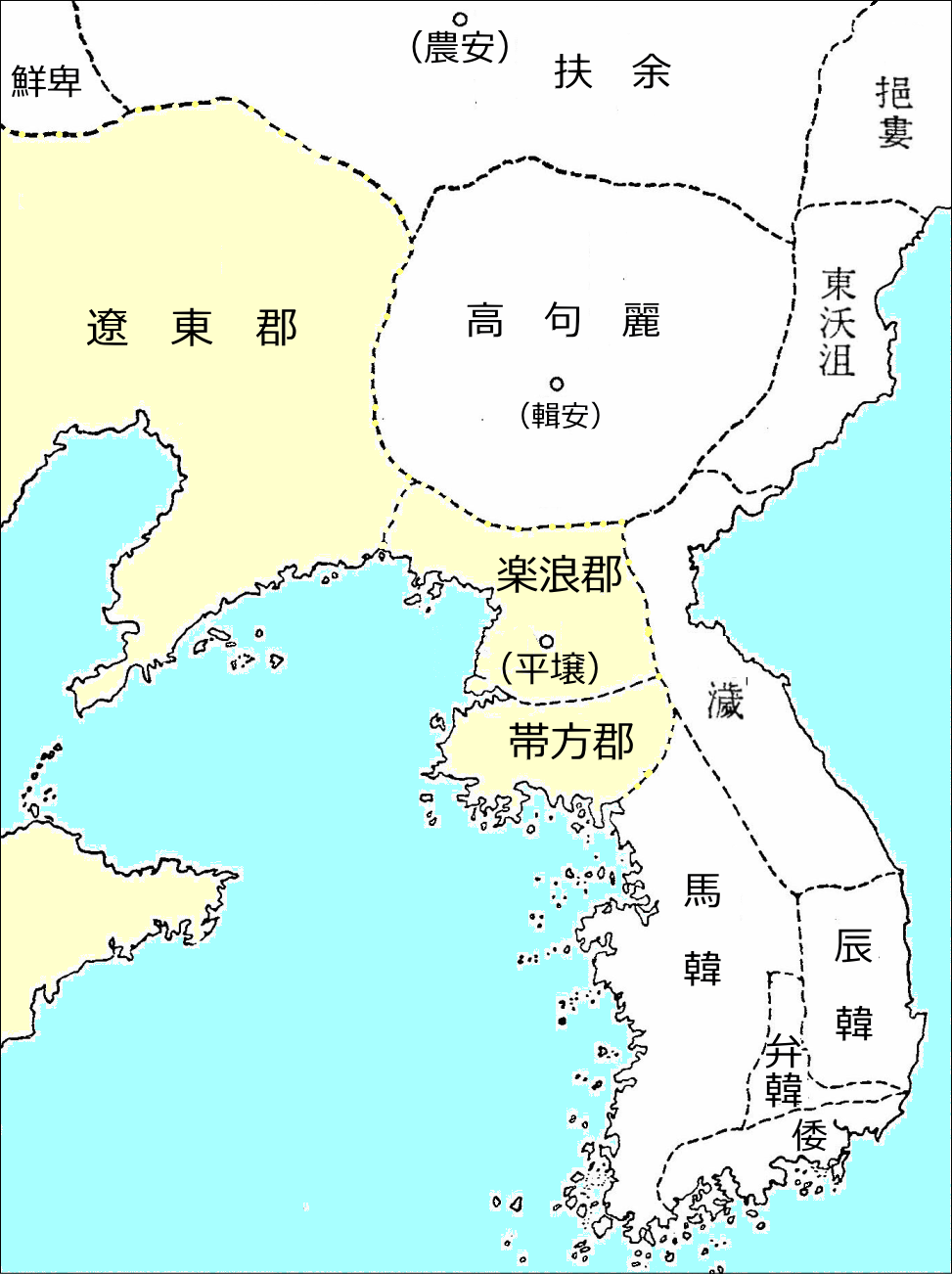

�@�ѕ��S�́A3���I�̏��ߍ��i205�N����j�A�㊿�̗ɓ�����ł��������������A���N�̊y�Q�S�̓씼���������Ēu�����S�ŁA���͈̔͂͌��݂̖k���N�Ɋ܂܂�鉩�C�k���E�쓹����R�����E���̓�A�\�E���t�߂܂ŋy��ł����ƍl�����Ă��܂��i���E�j�̑�/�ѕ��S�j�B鰂��ꎞ���̒n����x�z���Ă���A���̒n����鰎u�`�l�`�ɂ��o�ꂵ�܂��B����킪�A313�N�Ɋy�Q�S���A314�N�ɑѕ��S��łڂ������߁A�S�ςƍ�����ڂ��邱�ƂƂȂ�܂��B

�@�S���I�̊ؓ��W�j�|�L�J�y���˔蕶�̘`�R���𒆐S�Ɂ|�́A���̂悤�ɏq�ׂāA�����ƕS�ς̐킢�́A�P���ȗ̈摈���ɂƂǂ܂炸�A���ѕ��n��Ƃ����Ñ㍑�Ƃ̉^�c�ɕK�v�ȍ��������Ɋւ��鏊�L���̑����ł��������Ǝw�E���Ă��܂��B�@

| �@�����ƕS�ς̊Ԃ̑��D��͒P���ȗ̈摈���ɂƂǂ܂炸�A�Ñ㍑�Ƃ̉^�c�ɕK�v�ȍ��������Ɋւ��鏊�L���̑����ł��������B�̂̊y�Q�S�E�ѕ��S�n��͋N���̏�ł͌Ò��N�̈▯���Z��ł����Ƃ͂����A�㊿�����Ȍ�A�������}���ɐi�s���ē���̒��������������܂��Ɏ�e���Ă����M���w���L�͈͂ɑ��݂��Ă����B�����ō����͂��̒n����ɒ��ړ�����������A�S���I���t����T���I���ɂ����ĕ������R�E�y�Q���~���A�ѕ����璣���A�H�B�h�j�N�Ȃǂ̒����S���q���\�҂ɗ��ĂāA�����̖��{�g�D��ʂ��ĊԐړ��������B�S�ς��D�����Ƃ����̂��A����킪�����h�����Ƃ����̂��A�܂������ނ�̐�i�����ƋZ�p�l�͂ł������B�S���I�㔼�Ɋؔ������߂��鍑�ۓI������ѐ푈�̗��ɂ́A�����|�S�ϊԂ̋��ѕ��n��̗̈�ƕ����l�͂ɑ��鏊�L������������Ȃ��Ă����̂ł���B |

�X�ԍۂ̑�ՐU�镑���H

�@�����̓�k������̓쒩�̍ŏ��̉����ł���v�i420�`479�j�ɂ́A�`�̌܉������g����������Ă��܂��i���E�j�̑�/�v�i�쒩�j�j�B

�@�܉��ɑ��鏖���i�����A���݁j�̓��e�͎��̂悤�Ȃ��̂ł��i50�`51�y�[�W�j�B�u�������R�A�`�����v�̒n�ʂ͏���̂��j�V�Ƃ��đS���ɔF�߂��Ă��܂��B�u�g���ߓs�A�`�E�S�ρE�V���E�C�߁E�`�E��ؘZ�����R���v�̒n�ʂ́A�ςƕ��݂̂ɔF�߂��Ă��܂��B����ɕ��́A�u�����叫�R�v�̒n�ʂ��F�߂��Ă��܂��B

| �] | 413 | ���W�ɒ��v���� |

| 421 | �������R�A�`����?����������� | |

| 425 | ���v���� | |

| 430 | ���v���� | |

| �� | 438 | �g���ߓs�A�`�E�S�ρE�V���E�C�߁E�`�E��ؘZ�����R���A�����叫�R�A�`�����̏��������߂���A�������R�A�`�����̂ݏ�������� �`�@�\�O�l�ɕ����E�����E���R�E�㍑���R���̏��������߁A���тɒ������ |

| �� | 443 | �������R�A�`�����ɏ�������� |

| 451 | �g���ߓs���A�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E��ؘZ�����R������������(�������R�͌��̔@��) ��\�O�l�ɌR�S�����������l�Z�����v���� |

|

| 460 | ���v���� | |

| �� | 462 | �������R�A�`�����ɏ��݂���� |

| 477 | ���v���� | |

| �� | 478 | �J�{�V���O�i�A�g���ߓs�A�`�E�S�ρE�V���E�C�߁E�����E�`�E��؎������R���A�����叫�R�A�`���������̂��� �g���ߓs���A�`�E�V���E�C�߁E�����E�`�E��ؘZ�����R���A�����叫�R�A�`�� �ɏ�������� |

|

�@�������A�ς����Ɠ��l�̘`�E�S�ρE�V���E�C�߁E�`�E��ؘZ�����R�������߂����̂Ǝv���邪�A�v�������Ȓ��v���ł���S�ςɂ�����`���̌R���w������F�߂�͂��͂Ȃ������B����ɕS�ω��̕����A�v�̊��i�ł͘`����������ʂɂ������̂ł���B�S�ς��O��������ɑv�́A�����������āA�����Z���̏��R����F�߂�Ƃ�������g���Ă���B�V�����܂܂�Ă���̂́A���̎����ɂ͐V���͑v�ɂ͌��g�������Ȃ��Ă��炸�A�v���猩��Ƙ`���̌R���w������F�߂Ă����܂�Ȃ����݂ł���������ł���B |

�`�����̌n���͒f�₩

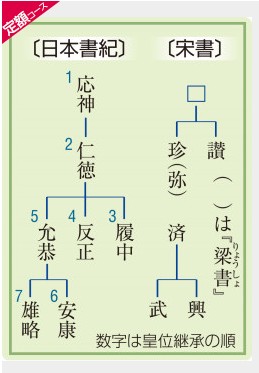

�@�`�̌܉��Ɠ�����̓V�c�͎��̂Ƃ���ł��B���{���I�͕ҔN�̂ŕҏW����Ă���̂ŁA�݈ʊ��ԂƖv�N�͐���Ɋ��Z���邱�Ƃ��ł��܂��B�v�N�̊��x�������Z�o���邱�Ƃ��ł��܂��B����A�Î��L�͕��ꕗ�ɕҏW����Ă��āA�v�N�̊��x�����L�ڂ���Ă��܂���B���������āA����Ɋ��Z����ꍇ�A60�N�P�ʂ̂��ꂪ�����܂��B�܂�A�Î��L�̖v�N�̐���N�́A�����̌��̂ЂƂɉ߂��܂���B�Ȃ��A�Î��L�ł́A���N�̖v�N�̊��x�͋L�ڂ���Ă��܂���B

| ���{���I | ���L | ||||

| ���_ | 270�`310 | �M�� | 310 | �b�� | 394 |

| �m�� | 313�`399 | �Ȉ� | 399 | ���K | 427 |

| ���� | 400�`405 | ���� | 405 | �p�\ | 432 |

| ���� | 406�`410 | �M�� | 410 | ���N | 437 |

| �� | 412�`453 | ᡖ� | 453 | �b�� | 454 |

| ���N | 454�`456 | ���\ | 456 | ||

| �Y�� | 457�`479 | �Ȗ� | 479 | �Ȗ� | 489 |

| �� | �]�E���E�� |

| �Y�� | �ρE���E�� |

| �m�� | �] |

| ���� | �] |

| �� | ���E�� |

| ���N�E�Y�� | �ρE���E�� |

�@���̓_�ɂ��āA���҂͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i49�y�[�W�j�B

|

�@�O�l�ڂ̍ς͒��Ƃ̂������̌����W�̋L�ڂ��w�v���x�Δؓ`�`�����ɂ͂Ȃ��A�����Ř`�����̌n�����f�₵�Ă���\�����A�Â�����w�E����Ă���B�������ς��u�`�v�����̂��Ă���A���ۂ̌����W�͂��Ă����A�����̌�ւ͂����Ȃ��Ă��Ȃ����Ƃ��A�v�ɑ��Ă͎咣�������Ƃ�����������(�X���́w�`�̌܉��x)�B���͂��̎����ɂ́A�����p���Ɍ�����������������Ă��炸�A�剤�ݏo���������Ő_���Ƃ���錌���W�c(�剤��)���`������Ă͂��Ȃ������̂ł���(�啽���u���P�����̐����v)�B |

���ނ���S�ρA���W����V��

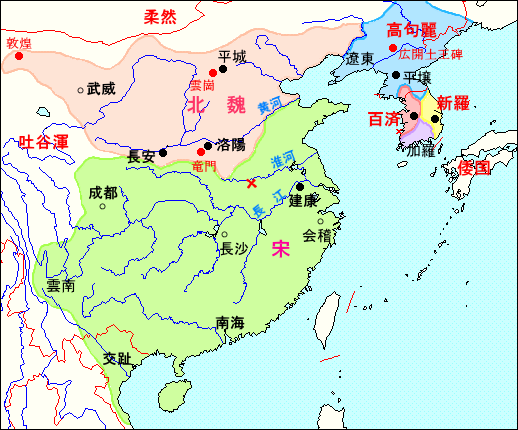

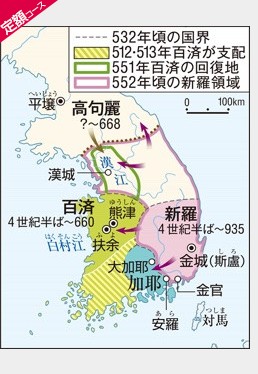

�@�S�ςƐV���́A4���I�Ɏ��Ӑ��͂����č��Ƃ��`�����܂��B�S�ς������ɔ��W���A�����Ɣe���𑈂��悤�ɂȂ�܂����A�V���͔��W���x��A�����ɏ]�������Ԃł����B

�@5���I�ɂ́A�S�ς͍����Ɋ����D���A���_�����̌F�Ái�䂤����j�Ɉڂ��܂��B����A�V���͍���킩�玩�����A�S�ςƘA�g�������ɑR����悤�ɂȂ�܂��B

�@6���I�ɓ���ƁA�S�ς́A���돔�����͊g�債�A���s����沘�i���с����݂̕}�]�j�Ɉڂ��܂��B�V���́A����̖���ł��������������łڂ��A����̒n�ʂ������p�����剾���łڂ��܂��B���̌��ʁA����n��́A�S�ςƐV���ɕ���������ł��܂��B�V���́A������̂����C�݂ɐi�o���܂��B����ɂ��A���������ƒ��ڐڐG�ł��邱�ƂƂȂ�܂����B

�@7���I�ɂȂ�ƁA�S�ς͍����ƘA�g���V���N�U���n�߁A�V���͓��Ɉˑ����A�����ƕS�ςɑR����悤�ɂȂ�܂��B���́A�a�r�𖽂������̂́A�S�ς͐N�U�𑱂������߁A660�N�A�V���ƂƂ��ɕS�ς��U�߉��s���̂��A��������ɘA�s���܂��B

| �S�� | �V�� | |

| 5���I | �����ƍR�� 475�A����̊���ח����F�� |

����킩��Ɨ� �S�ςƘA�g |

| 6���I | 501�A���J�����ʁA���� ���돔�����͊g�� 538�A�F�Á���沘�ɑJ�s |

532�A���������łڂ� 552�A������� 562�A�剾���łڂ� |

| 7���I | �����ƘA�g���V���N�U 660�A���E�V���̍U���ɂ��ŖS |

���Ɉˑ����A�����ƕS�ςɑR |

�@6���I�̒��N�����̐��͐}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i �U���I�̒��N����(�w�ڐ����{�j�x34�ŁA�J���[)�j�B�S�ς͍����Ɉ�������A�s�����邩��A�F�Ái�䂤����j�A��沘�i���с����݂̕}�]�j�ւƌ�ނ����A���돔�����͊g���}���Ă��܂��B�V���͋�������A�剾���łڂ��A����n��ɐ��͂��g�傷��ƂƂ��ɁA ������̂��A���݂܂ŗ̈���g���Ă��܂��B

�@6���I����3���̗̈�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i ���N�O�������j�B100�N�ԂŐV���͋}�g�債�Ă��܂��B

�S�ψ�b�炪�I�N

�@�{�����Q�l�ɁA�S�ϖŖS��̓������܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B���F�͕S�ψ�b�̓����ŁA��F�͘`���̓����ł��B

| 660/7 | �����V���Ɠ������A�S�ς�ł��A�������ɘA�s�B�������A�����̒n�������̐��͂��̂܂܂������̂ŁA�����̋S�����M��m�̓�琛��S�ψ�b�����N���A��沘��D���}�� |

| 661/1 | �Ė��V�c�͂��ߘ`�����̒��������A�S�ϕ����x���̔h�������߁A��g���o�q |

| 2 | ���̑��������������A���N�R�͟�沘��̕�͂����� |

| 7 | �Ė�����B�̒��q�Ŏ����i67�j |

| 9 | ��1���S�ϋ~���R5000�l���A�S�ω����̗]�L���𑗂�͂��A���A�����̈ꕔ�͎c���� |

| 662/5 | �L�������� |

| 663/3 | ��2���S�ϋ~���R2��7000�l���n�C�A�V�����U������ |

| 6 | �L�������M�̖d�����^���E�Q���� |

| 8 | ��3���S�ϋ~���R1���]�l��h�� 27�E28���A�~���R�������]�ő�s�A�L���͍����֓��� |

�@�S�ς̖ŖS�Ƃ��̌�̈�b��̖I�N�̒m�点���āA�Ė��V�c�͂��ߘ`�����̒������́A�S�ϕ����x���̔h�������߁A661�N1���ɓ�g���o�q���܂��B�Ė��V�c�́A661�N7���ɋ�B�̒��q�Ŏ������A�ȍ~�͒���Z���A���ʂ��Ȃ��܂̐����s���A�w��������܂��B

�@9���ɁA��1���S�ϋ~���R5000�l���h������A�]�L���Ƌ~�������𑗂�͂��܂��B�]�L���͕S�ς̉�����20�N�قǑO�ɗ������Ă������A�S�ς��ŖS�������߁A��b�炩��V���ȉ��Ƃ��Č}�������Ƃ����v�����������Ƃ������Ƃł��B�~���R�́A�퓬�ɎQ�����������g���܂����A�ꕔ�͌��n�ɗ��܂����悤�ł��B�{���ɂ��ƁA�`�c���Ái�͂��̂����j�͐헪����ɂ�����葱���A�����]�Ő펀���Ă��܂��B�Ȃ��A�l�b�g���ł́A�c���ẤA�p�s�`���c���Ái�����͂��݂̂�������j�Ƃ��������ł��B

�`���R�ƖL���Ƃ̊Ԃɕs���a��

�@662�N5���ɖL���͕S�ω��̈ʂɑ����܂��B�������A12���ɂ́A���̂悤�Ɂi131�y�[�W�j�A�`���R�ƖL���╟�M�Ƃ̊ԂɈӌ��̑Η��������܂��B���̋L�q����́A�I�N���͂��琨�ɉ���Ă��邱�Ƃ����������܂��B�Ȃ��A�ŏI�I�ɂ͖I�N���͎͂�����ɗ��Ă�����Ō�̍U�h���s���܂��B

|

�@�Ƃ��낪�\�A�`���R�ƖL���╟�M�Ƃ̂������ŁA�ӌ�����(����)���\�ʉ�����B�L���╟�M�́A�B�_(䟽����E������)�͖h��̂��߂̏ꏊ�ŁA�c���ɉ����A�y�n����(��)���Ă��Ĕ_�k��{�\�ɓK���Ă��Ȃ�����A��������Ɩ����H���ɂ��������Ƃ������ƂŁA���n�ŖL���Ȕ���(�ւ����A���؍��S���k������s)�Ɉڂ邱�Ƃ��A����F�P�Ɛ`�c���Âɒ�Ă����B����ɑ��A�c���Â����_����(�w���{���I�x)�B

�@�L���������|(����)�߂����ꂸ�A����ɓs��J�����Ƃ���̂�(�w���{���I�x)�A�`���R�̈ӌ����Ȃ������Őꐧ�I�ȕS�ώw���҂Ƃ��������ŁA�₪�ė���s��̐ӔC��ނ�ɉ�������Ƃ����w���{���I�x�̎咣�Ȃ̂ł��낤���A�����ɖc����▯�̐������v���L���ƁA�����܂ŊO�������ł���`���R�Ƃ̊�{�I�ȗ���̑���ƌ��邱�Ƃ��ł��悤�B |

�L�������M���E�Q

�@663�N3���A��2���S�ϋ~���R2��7000�l���V�����U�����邽�ߓn�C���A6���A�V����2����U�߂Ƃ�܂��B�������A���̂���I�N���͂œ���������A�L�������M���E�Q����Ƃ����������N����܂��B�{���ł͂��̌o�܂����̂悤�ɐ������Ă��܂��i136�`137�y�[�W�j�B

|

�@���̍��A�S�ςł͂܂�������������N���Ă����B�Z���A�L�����͕��M���d��(�ނւ�)�̐S������Ă���̂ł͂Ȃ����Ƌ^���A��(�Ă̂Ђ�)�Ɍ����J���A�v�Ђ��Ŕ��肠�����B�L���͎����ł͏��f�ł����A���b�ɕ��M���a��ׂ����ǂ�����₤���B������(�Ƃ����イ�Ƃ�)�Ƃ����҂��A�u���̈��t�l������Ă����Ă͂Ȃ�܂���v�ƌ����ƁA���M�͎����ɑ����͂������A�u���̕����(����)�߁v�Ɣl�����B�L���͕��M���a�点�āA����(���Ђ�)�ɂ���(�w���{���I�x)�B |

�@

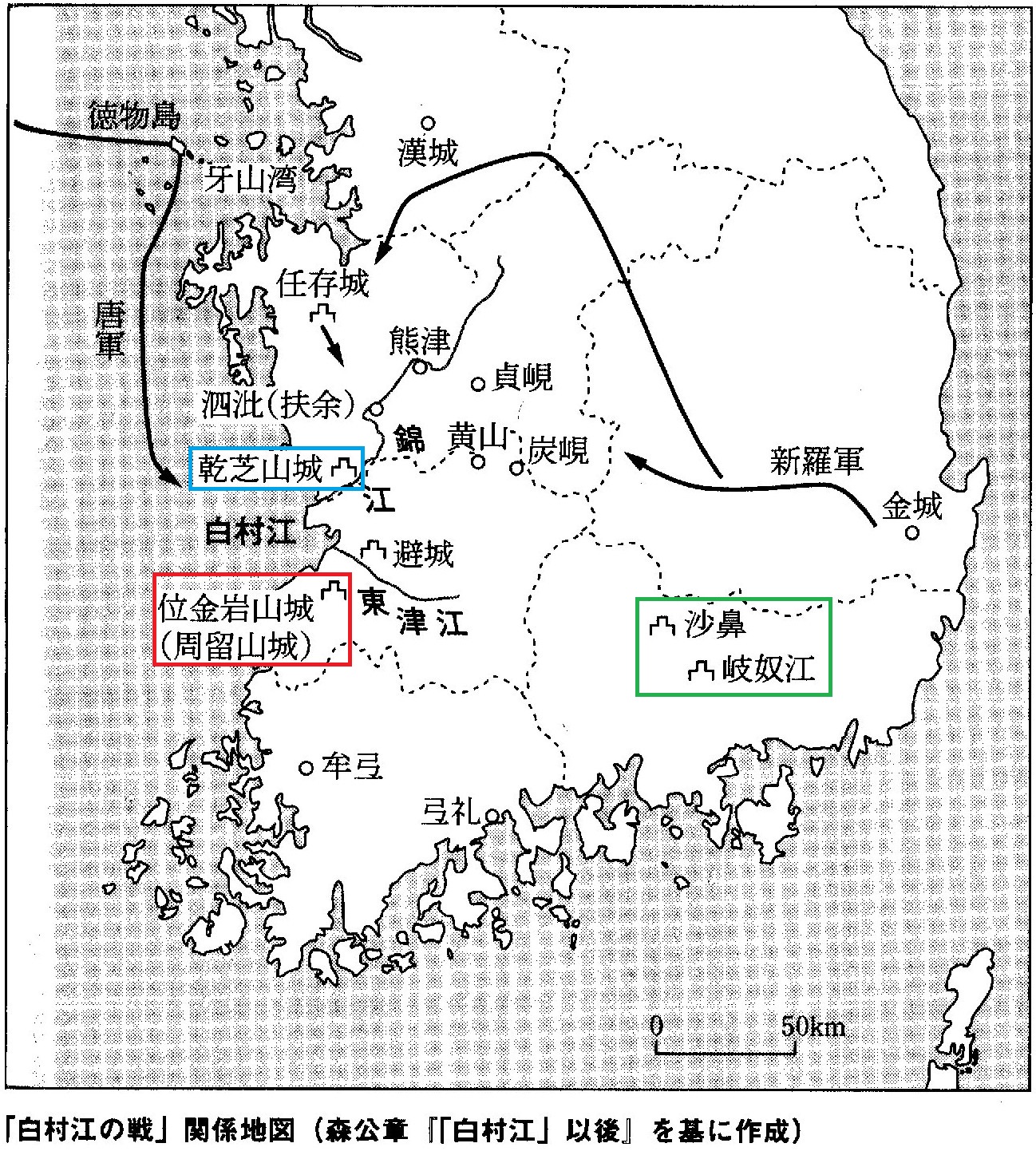

�����]�͍L��Ȋ����H

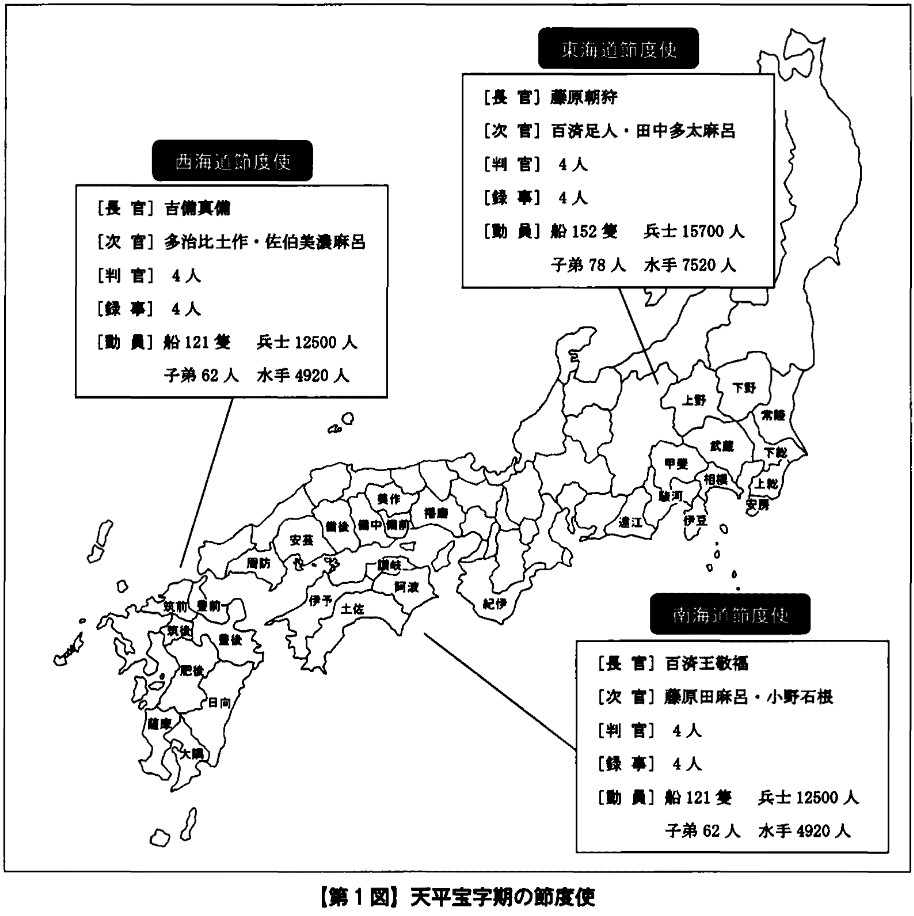

�@�����]�̐킢�̊֘A�n�}�͎��̂Ƃ���ł��i118�y�[�W�j�B

�@1913�N�ɏo���ꂽ�Óc���E�g�ȗ��̒ʐ��i�Óc���E�g�u�S�ϐ��n���l�v�j�ł́A�����]�͋э]�̉͌��Ƃ���Ă��܂����B�����āA�B�_��(䟽����E������)�́A���ŎR��i���j�ƍl�����Ă��܂����B

�@�������A�ߔN�̔��@�ŁA���ŎR�邪���펞��ȍ~�̎R��ł��邱�Ƃ����炩�ɂȂ����Ƃ������Ƃł��B�����āA���n�̎R���50�N�ȏ�ɂ킽���ē��������S�ĘҎ��ɂ��ƁA�ʋ���R��i�Ԑ��j����������ɑ��������Ƃ������Ƃł��i�S�Ęҁw�S�ϖŖS�ƌÑ���{- �����]��������-�x�j�B���҂����ۓo���Ă݂����ʁA�ʋ���R��̕����A�u�������R�X��h�ǂƂ��A�R�����J���܂��āA���ɈՂ��U�߂�ɓ�v�Ǝ��������Ƃ������Ƃł��i132�`134�y�[�W�j�B�ʋ���R�邱��������ɑ��������Ƃ������ƂɂȂ�ƁA�����]�͓��Í]�͌��ƍl����̂��Ó��ƂȂ�܂����A���҂����n��������ۂł́A��R��z�u�ł���悤�ȑ�͂ł͂Ȃ��Ƃ������Ƃł��B�����ŁA���҂́A�����]�͋э]�͌����瓌�Í]�͌��܂ł̍L��Ȋ������w���Ă����Ɛ������Ă��܂�(140�`141�y�[�W)�B

2��7000�l�́A�ǂ��֍s�����̂�

�@�S�ψ�b�̖I�N�����́A���̐�̌R�͟�沘��ɌǗ����Ă��܂������A�V������̉��R�������āA����ɐ��͂�Ԃ��čs���܂��B663�N5���ɓ��̑����R7000�l���������܂��B8���ɂ́A���ƐV���̗��R����������͂��A���̊C�R�������]�����A�`���̑�3���S�ϋ~���R1���]�l�ɔ����܂��B��2���S�ϋ~���R2��7000�l�́A6�������@������z�]��

�i�ΐ��j���U�����Ă��܂����A���̌�̓��Â͓��{���I�ɂ͋L����Ă��Ȃ������ł��i143�`144�y�[�W�j�B

�L���͕��������̂Ă��̂�

�@�����]�̐킢�O��̌o�܂͎��̂Ƃ���ł��B

| 8�� | �`�����A�x�͂̍����E�I���b�i�����͂�̂��݁j�����R�Ƃ���1���]�l�̑�3���~���R��h�� |

| 8��13�� | �L���́u�����܂ōs���A�����ŋ~���R���}����v�Ə��R�����ɍ����� |

| 8��17�� | ���ƐV���̗��R����������́A���R�͌R�D170�z�Ŕ����]�ɕz�w���� |

| 8��27�� | �`���̐��R�̐撅���������������̐��R�ƏՓ˂��邪�s�k���� |

| 8��28�� | �`���̐��R�̌㑱���������X�ɓ���������ނ���s���� |

| 9��7�� | �����邪�ח� |

| 10��21�� | �x��M���C������Ă��ĐV���R�̍U���ɑς���B���̌�A�₪�Ċח����A�S�ψ�b�̒�R�͏I������ |

�@8��13���A�L���́u�����܂ōs���A�����ŋ~���R���}����v�Ə��R�����ɍ������Ƃ������Ƃł����A�{���ł͂��̌o�܂����̂悤�ɐ������Ă��܂��i142�`143�y�[�W�j�B

|

�@�����\�O���A�L���͐V���̐헪��m��A���R�����ɂ���������(�w���{���I�x)�B

�@�����]�Ƃ����ꏊ���A���̐��R�̐i���H�ɂ������Ă���Ƃ�������m���Ă̂��Ƃ��A����Ƃ�������ւ̘`���R�̏㗤�n�_�Ƃ������ƂŁA�����܂Ō}���ɏo�悤�Ƃ����ƂƂȂ̂��͂킩��Ȃ����A��������Ă����Ă����S�ς̏��������ɂƂ��Ă݂�A�V�������������������̂ĂĘ`���R�ɕی�����߂��悤�ɉf�������Ƃł��낤�B���̎m�C�̒ቺ�͑z���ɗ]�肠��B�L���̌R���ږ�I������S���Ă����ł��낤�`�c���ẤA�����炭�͖L���ɓ��s���Ĕ����]�Ɍ����������̂Ǝv����B������̓c���Â̖��O�̐펀�́A���̎��̕���Ɋ�Â����̂Ƃ̐���������(���R���s�j�w�����]�x)�B |

�@������U���������Ă��鎞���ɁA��������o�邱�Ƃ͎���h���ȏ�Ԃɂ��炷���Ƃ��Ӗ����܂��B�`���̋~���R�ƍ�������O�ɁA�G�Ɍ�����ΑS�ł���\��������܂�����A�댯�ȓq���Ƃ����܂��B

�@���������āA�u�L�������������̂ĂĘ`���R�ɕی�����߂��v�Ƃ����̂͂�����ƈႤ���������܂��B

�x�������s�̖��Â���

�@���ǁA���ƐV�����@��𐧂���`�ŁA8��17���ɁA���R����������́A���R�͌R�D170�z�Ŕ����]�ɕz�w���܂��B8��27���ɂȂ��āA�悤�₭�`���̐��R�̐撅�������������A���̐��R�ƏՓ˂�����̂̔s�ނ��܂��B��8��28���ɂ́A�`���̐��R�̌㑱���������X�ɓ���������ނ���s���A��3���~�����͎��s���܂��B

�@8��13���ɖL�����v����������Ƃ�����A8��27���̐撅�����̓����܂�2�T�Ԍo���Ă��܂�����A�`���̐��R�̓����́A�\����10���ȏ�x�ꂽ���Ƃ���������܂��B����A8��17���ɂ́A�������͂ƁA�����]�z�w���s���Ă��܂�����A���ƐV�����A���炩�̕��@�ɂ��A�`���̐��R�̓������@�m���Ă������A�L���̔����̓��e��G���ɒʕĂ����҂��������߁A�z�w���}�����\��������܂��B

�@�`���̐��R��8��17���ȑO�ɓ������Ă���A������̋~���ɊԂɍ��������ƂɂȂ�܂��B�`�����R�����̒x�����A���s�̖��Â����Ƃ��������ł��B

���̐�͍͂����퓬�\��

�@���Ƙ`���̐��R�̐�͊i���ɂ��āA�{���ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i144�`145�y�[�W�j�B

|

�@�u�����\�����A���E�V���A���R�̗���R�͎�����(�B�_��)�ɓ���A������͂����B����A���R�͌R�D�S���\�z�𗦂��Ĕ����]�ɐ����\����(�w���{���I�x)�B �@�`���̐��R�̐擪���悤�₭�����]�ɓ��������̂́A���ꂩ��\�����o��������\�����̂��Ƃł������B���̐��R�́A�w�������x���m�O�`�ɂ��Ɓu�M�l�S�z�v�A�w�O���j�L�x�V���{�I�E�������\��N(�Z����)�Ɉ����ꂽ�V���̕����������̑��ǂɑ����������ɂ��Ɓu�`�D��ǁv�Ƃ���B �@���͓��̑D���������̂ł��邪�A���̑傫������́A�ƂĂ���r�ł�����̂ł͂Ȃ��������Ƃł��낤�B�w���o���v�x�ɕ`���ꂽ���̐��(�֏�⦅�������傤⦆�E�O舡⦅�낤����⦆�E�C�R⦅��������⦆�Ȃ�)�́A�S�b(�Ă�����)�ő������ꂽ����ȗv��(�悤����)�ł���̂ɑ��A�`���́u�M�v�͕����ǂ��菬�^�̏��\���D(����⦅��イ����⦆���������A���D⦅������Ԃ�⦆�̗���⦅����⦆�Ɍ�����⦅������⦆��g�ݍ��킹������)���������̂Ǝv����B |

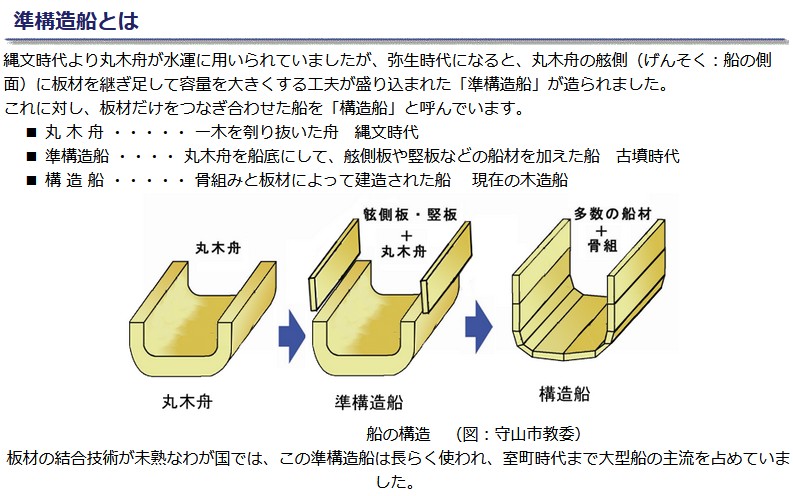

�@�����͌^�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@���\���D�͎��̂悤�ȍ\���ł��i���\���D�j�B

�@�����z���}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B

�@�������ꂽ�����g�D�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i���������g�D�z�ޗǂł͒������u�D�v�̓W�����炩�Ắu��q�C�v�Ɏv�����͂��� | �ޗǂ܂����邫���i�I�s�j�B�������A����͑S���̑z���ɉ߂��܂���B

�@�`���̑D�����\���D�������Ƃ���Ȃ�A����ɔ�ׁA���̐�͂͂��Ȃ苐�傾�������ƂɂȂ�܂��B�������A���x��r�q���ɂ����ẮA���\���D�̕����L���ł͂Ȃ��������Ǝv���܂��B�܂��A���̐��R�ɂ����āA��͂��ǂ̒��x�̔䗦���߂Ă����̂������炩�Ƃ͂Ȃ��Ă��Ȃ��悤�ł��B

�@����ɁA��̓I�Ȑ퓬���ǂ̂悤�ɍs��ꂽ�̂��ɂ��Ă��A�{���ɋL�q�͂���܂���B���{���I�⋌�����ɂ��A��̓I�ȋL�q�͂Ȃ��悤�ł��B�����̐퓬���@��d�m�Y�̐킢�̖͗l����ސ�����ƁA������x�ڋ߂���A�����������A�D���Ԃ���܂Őڋ߂���A�݂��̑D�ɏ��ڂ��Ĕ�����ƂȂ���̂Ǝv���܂��B�̕t�������ł�����A�����ʂ𓊂����肷��̂��L���ł����A���̓����͉Ζ�͂���܂���B

�@���̐�͍͂����ʒu�������˂邱�Ƃ��ł��܂����A����̖���e�Ղɖh�����Ƃ��ł��܂��B�܂�A���̐�͂́A�����퓬�\�͂�����܂�����A�`���D�Ƃ��ẮA�킢������A��̓͂��Ȃ������̋�����ۂ̂��őP�̖h���Ƃ����܂��B

���]�͐��H�̖h��̗v

�@�ł́A�����]�ł́A�`���͕s�������m�łȂ��킢�ޕK�v���������̂ł��傤���B����́A������~���̂��߂ɂ́A���]�i�����]�j��ʉ߂���K�v������������ł͂Ȃ��ł��傤���B

�@�{���ł�660�N�̕S�ϖŖS�̌o�܂ɂ��Ď��̂悤�ɐ������Ă��܂��i112�`113�y�[�W�j�B

| �@�����Ă��̍����A�傢�Ɍ�������̂ł������B���łɘZ�ܘZ�N�ɋ`�����̈��r���|��(����)���č��ɓ�����ꂽ�����́A���̒��O�ɏ���i�サ�āA������푈���N���邱�Ƃ�\�����A���H�ł͒�峴(����A���؍���c�L��s����Y峴)���z���������A���H�ł͊ꔰ�Y(���فA���؍������쓹����S����)�̉��݂ɓ��点�Ȃ��悤�ɂ��ׂ��Ǝw�E�������A�`������������ڂ݂邱�Ƃ͂Ȃ������B �@�܂��A������z��(�͂���)����Ă�������(��������)�ɍ���₤�ƁA��͂蓂���𔒍](�͂������A�܂��͊ꔰ�Y)�ɓ���ʂ悤�A�V���l��Y峴(����A�܂��͒�峴)���z���Ȃ��悤�ɂ���ƕ�(�ق��Ƃ�)�����B�������`�����̎�芪�����A����͒����z�������ŌN�����(�����)�݁A���������Ă��Ȃ����낤���炻�̌��t��M�p���ׂ��ł͂Ȃ��Ƃ��āA�����𔒍]�ɓ��点�A�V���R�ɒY峴�ɓo�点�������Ō��Ă悢�Ƃ��������̗p����(�w�O���j�L�x�S�ϖ{�I)�B �@�����������Ă��邤���ɁA���R�͔��]�A�V���R�͒Y峴���A���ꂼ��ʉ߂��Ă��܂����B�S�ς͊K��(�����͂�)�̗�����ܐ�l�̌������Ŏ�������ɉ��R(��������A���؍������쓹�_�R�s�A�R��)�Ō}��(��������)���Č���ƂȂ������̂́A�O��(���イ��)�G�����A���ɐV���ɍ~(����)����(�w�O���j�L�x�S�ϖ{�I�E�V���{�I)�B �@�c�����S�όR�͌F�Í](�䂤�����A�э]������)�̓�������(�ӂ�)���Ő�������A�����������������ɑ�s�����B |

�F�Í]�́A�э]�̏㗬����

�@�ꔰ�Y�ł́A676�N�ɐV���Ɠ��̊C�킪�s���A�����R���s��Ă��܂��i�w�ނ����ʐM�x�Q�V�O�ނ����̉�Q�O�P�T�D�T�j�B

�@�ꔰ�Y�ɂ́A���݁A�����X�J�C�E�H�[�N�Ƃ����W�]�䂪����ό������ƂȂ��Ă��܂��i�����X�J�C�E�H�[�N�i�ꔰ�Y�C��W�]��j�j�B

�@660�N�̕S�ϖŖS�̊W�}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i �w�ނ����ʐM�x�Q�V�O �ނ����̉� �Q�O�P�T�D�T�j�B7��9���̔����]�̐킢�Ƃ���̂́A �S�όR���F�Í]�̓������ǂ��Ő�������Ƃ��w���Ă���Ǝv���܂����A���R�͔��]��ʉ߂��Ă��܂��Ă���̂ŁA�����]�̐킢�ƌĂԂ̂ɂ͏�����a�����o���܂��B�܂��A�F�Í]�Ƃ����̂́A�э]�̏㗬�����w���Ă���ł͂Ȃ����Ƃ������������܂��B

�F�Í]���甒�]�ɉ����A���R�ƍ���

�@���{���I�ɂ��ƁA663�N6���̖I�N�R�̓�����m�����V����8���ɓ����ďB�_��U����}�����Ƃ������Ƃł����A�������ɂ��A���ƐV���̘A���R�ɂ��R�������쐬���ꂽ�Ƃ������Ƃł��B�{���ł́A���̌o�܂����̂悤�ɐ������Ă��܂��i137�`138�y�[�W�j�B

�@���̍��A�S�ύU���Ɋւ��铂�R�̌R�c���J����Ă����B�����̗v�Ղł�����я�(���؍������쓹�}�]�S�ѐ�ʂ̐����R��B�э]���������̑Ζ�)���܂��U�����ׂ��ł���Ƃ����ӌ��ɑ��A���m�O�͂��̂悤�Ɏ咣���āA������(�B�_��)�̍U����i�������B

�@����ɂ���āA���m�t�E���m��ƐV���̕������͗��ォ��i�����A���m�O����ѕʏ��̓m�u�ƕ}�]�������R�ƕ��ƑD�𗦂��āA�F�Í](�э])���甒�](�����])�ɉ����A���R�ƍ������Ď�������U������Ƃ�����킪�̑����ꂽ(�w�������x���m�O�`)�B �@�Ȃ��A�}�]���Ƃ����̂͋`�����̉��q�ŁA������F�Ós�ɔC�����A����ɑѕ��S���ɕ�����ꂽ�l���ł���B���̎P���ɓ����Č̍��ɍU�ߍ���ł������ƂɂȂ�B |

�@�����āA�ʐ��ɂ��������āA�����邪���ŎR�邾�Ƃ���Ȃ�A���R���F�Í]���甒�]�ɉ����A���R�ƍ������Ď�������U������Ƃ������[�g�������Ȃ������ł��܂��B�����āA�`���̐��R�͔��]��ʂ�Ȃ���A������~���Ɍ������Ȃ��̂ł�����A�s�������m�Ő킢�܂Ȃ���Ȃ�Ȃ����ƂɂȂ�܂��B

�@�܂��A8��17���ɁA���̐��R�����]�ɓ��������ɂ�������炸�A�����Ɏ�����U���Ɍ����킸�A27���܂ŗ��܂葱�������Ƃ��[���ł��܂��B���炩�̎�i�ɂ��A��3���~���R�̔h����m�������߁A�����̌v���ύX���āA���]�Ř`���̐��R���}�������Ƃɂ����Ɛ����ł��邩��ł��B

�@ ����A������͓��Í]����̈ʋ���R��ł������Ƃ���ƁA����������Ȃ�܂��B���̐��R�����]�ő҂��\���Ă��Ă��A�`���̐��R�͂�������āA���Í]��k���Ď�����~���Ɍ������Ηǂ�����ł��B

�@���������āA������͈ʋ���R��ł������Ƃ��āA�����Ȃ��������悤�Ƃ���ƁA���]�͓��Í]�͌��������Ƃ�����Ȃ��Ȃ�܂��B�O���j�L�ɂ��A���]�͋э]�͌����w�����A�������ł͔��]�͓��Í]�͌����w���ƍl����̂ł��B���邢�́A�{���̂悤�ɁA���]�͋э]�͌����瓌�Í]�͌��܂ł̍L��Ȋ������w���ƍl������@������܂��B�������A��������A�����ꂵ�������ƌ�����ł��傤�B

��݂����ɓˌ������肩�������H

�@�{���ł́A�����]�̐킢�̗l�q�����̂悤�ɕ`���Ă��܂��i146�`149�y�[�W�j�B

|

�@��\���������\�����ɂ����āA�`���̐��R�����X�Ɣ����]�ɓ����������̂Ǝv���

��B���ʂł���A�O���ɔs�킵�Ă����ꍇ�A���̌����͂��āA���̌���̍��������̂ł��낤���A�`���R�ɂ͂����������`�Ղ������Ȃ��B �@����͓��{�̗��j��ʂ��Č���������Ȃ̂ł��邪�A�v����ɑΊO�푈���قƂ�ǂ����Ȃ����o�����Ȃ��A������債���K�͂ł����Ȃ�Ȃ��������߂ɁA�����푈�ƂȂ��Ă��A�낭�Ȑ헪����@���l�����ɁA��݂����ɓˌ������肩�����A���̂����ɉp�Y�I�Ȑl���������Đ퓬�Ɉ�C�Ɍ���������A�Ƃ���������̂��肩�����Ȃ̂ł���B ���K�͂ȓ���������Ȃ��Ă����������́A����ł����Ƃ��Ȃ����̂ł��邪�A���ꂪ���E�鍑����̑ΊO�푈�ƂȂ�ƁA�������܂������͂��͂Ȃ��B �@��\�����A�`���R�͓��̐��R�ƌ���������Ȃ����B

�@���ꂪ�w���{���I�x�̌�锒���]�̐�ł���B�c���Â͑剻���N(�Z�l��)�̌Ðl��Z���q�̖d���ɉגS�������̂̎͂���A���R�ɂ܂ŏ��i�������̂́A�����ɖ��O�̍Ŋ��� ���邱�ƂƂȂ����B���̎����L���͑S�R�����Ăē������Ă���B �@����A�w�������x���m�O�`(�w�V�����x���m�O�`�A�w�����ʊӁx�A�w�O���j�L�x�S�ϖ{�L���قړ���) �́A���̂悤�ɋL���B

�@��ɋ������w�O���j�L�x�V���{�I�E�������\��N�Ɉ����ꂽ�V���̕������̓����́A���̐퓬���A

�ƋL���Ă���B����ɂ��ƁA���R�͂����ς�`���̂��̂��������ƂɂȂ�B �@�O���̎��s�Ȃ��邱�ƂȂ��A�D���𐮂��Ȃ��܂܁A�����\�������R�Ɍ������ĉ��ɂƓˌ����A���R�ɍ��E���狲������ĕ�͂���邱�ƂƂȂ����B�`���̏M�͕����]�����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B�u�l�x������v�Ƃ����̂́A�`���R���l��̓ˌ��������Ȃ������Ƃ��w���A���̓�\�����ɂ����Ă��Ȃ��A��O�̎��s�ɍ���ύX���邱�ƂȂ��A���v�ȓˌ������肩���������ƂɂȂ�B �@���������R�͘`���̏M���U�߂ɂ����B���ɗ����ēM������҂����������Ƃ����̂́A������ďd���b�h�𒅂����܂܊C�ɔ�э����ʂł��낤�B���̑D�͂��D���m�ŏՓ˂��đ���̏M�����j�������ƂȂ��Ę`���̏M�����j�����Ƃ������������(ḑדցw�Ñ㒩�N�O������푈�j�x)�B��������ƕK�R�I�ɘ`�����͊C�ɓ����o����邱�ƂɂȂ�A�M������Ƃ����^�����҂��Ă���B �@������ɂ��Ă��A�u���O��ׁv�Ƃ����\���́A���Ă̍D������́u�`���הs�A�a�E�����v���v���N�������āA���Ƃ��Ȃ��Ȃ��Ă��܂��B �@�`���̏��R�ƕS�ς̉����틵(�����́u�C�ہv)���悭�ώ@�����ɓˌ������Ƃ��邪�A���́u�C�ہv�͂������A��{�I�ɂ͑���̐w�`���w�����̂ł���Ƃ͂����A�U�߂Ƃ������ʂ���l����ƁA�V��╗�����A�����Ƃ������Ӗ���������̂Ǝv����B�܂��A�C���̊����̍��Ƃ����l��������B�����̎��ɔ����]�ɍU�ߍ��`���R�́A�����ɏo���킵�Ċ����̐^�ɓB�t���ɂ���Đi�ނ���܂�A���E����U�߂ɂ����ĊC�ɔ�э��Ƃ����̂ł���(�S�Ęҁw�S�ϖŖS�ƌÑ���{�x)�B �@��ɂ��q�ׂ����A�����]�̌̒n�͍L��Ȋ����ł���B����n�Ɏ��c����Ă������M�́A���������i�ނ���܂����`���R�̏M�̂悤�ł������B���͑S�ĘҎ��̒�����ǂ�Ɍ��n���������̂�����A�ЂƂ���[�����S�ɐg���܂ꂽ�B���̔����]���A�₪�ď��ł��Ă��܂����ƂɂȂ�B |

�@ �O�q�̂悤�ɁA�`���̐��R�͔��]��ʂ�Ȃ���A������~���Ɍ������Ȃ��Ƃ����ɂ������Ƃ���Ȃ�A����̏p���ɂ͂܂�̂����m�ŋ��s�˔j��}�邩�A������~����f�O���邩�̓�ґ��ꂵ���Ȃ��������ƂɂȂ�܂��B

�@����ɁA�O�q�̂悤�ɁA���Ƙ`���̐��R�Ɉ��|�I�Ȑ�͊i�����������Ƃ���Ȃ�A�ǂ̂悤�Ȑ헪���@����肦���̂ł��傤���B���ǁA�g�b�v�̑�ǓI�Ȕ��f�~�X�Ƃ����O�Ȃ��̂ł����āA�s��̐ӔC�͂����ς猻��w���ɂ������Ƃ�����{���I�̋L�q�́A���̖{��������ւ�����̂Ƃ��������ł��B

�؍��ł͔����]�̐�������Ă��Ȃ�

�@�؍��⒆���ɂƂ��ẮA�����]�̐�̈Ӗ��ɂ��āA�{���ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i152�`153�y�[�W�j�B

| �����]�̐�̈ʒu�Â� �@����ŕS�ϕ����Ɋւ��퓬�͏I������B�������Aḑד֎����w�E����Ă���悤�ɁA���̐푈�́A���ߑ̐��`���Ƃ������{�j�̓W�J�ɂƂ��Ă͈�̉��������_�@�ƂȂ����̂ł��邪�A�����]�̐펩�̂́A���ɂƂ��Ă͓��ɑ傫�ȈӖ������퓬�ł͂Ȃ��A�V���ɂƂ��Ă��傽����ł͂Ȃ������̂ł���(ḑדցw�Ñ㒩�N�O������푈�j�x)�B �@���͐悲��A���̖{�̌��n�����̂��߂ɔ����]�������A�����k���R��̌̒n�������̂ł��邪�A���̍ۂɂ����b�ɂȂ����l�l�̊؍��̗��j�����҂���������A�u�؍��ł͊w�Z�Ŕ����]�̐�������Ă��Ȃ��v�u��w�̎j�w�Ȃɓ��w�����w���ł��A�Ñ�j�̌������͂��߂�܂ł͔����]�̐��m��Ȃ��v�Ƃ��������̂��āA���Ȃ���������̂ł���B �@�S�ς͌���̊؍��ɂƂ��Ă͖ł�ł��܂����n�������ɉ߂����A���̕����̂��߂̐퓬�Ȃǂǂ��ł������Ƃ̗R�ł������B�V��—����—�������������N�����̐��������Ȃ̂ł���A�ł�̕S�ςȂǂ��d�v�����邱�Ƃ͂Ȃ��Ƃ������ƂȂ̂ł��낤(���N�O�ɖK�ꂽ�����돔���̌̒n�Ȃǂ́A�����ƂЂǂ��������Ă��āA�����̌̒n�ł��鍂��ȂǁA���܂�z�e�����Ȃ��đK���̓�K�ɔ��߂Ă��炢�A�낭�ȐH�����Ȃ������̂ʼn���Ŕ���������H�ׂ�)�B �@�����ɂƂ��Ă��A�����]�̐�͂���قLjӖ��̂���푈�ł͂Ȃ������B����́w�������x�̖{�I�ɂ͋L�����Ȃ��A�킸���Ɂw�V�����x�̖{�I�Ɂu���m�t���S�ςɕ����A���]�Ő���Ă����s�����v�Ƃ���悤��(�`���͓o�ꂵ�Ȃ�)�A�قƂ�ǖ{�I�ɍ̗p���ꂸ�A���m�O�̗�`�ɂ̂L�^����Ă��邱�Ƃ�����킩��B���ɂƂ��ẮA����������v�Ȑ푈����͍���킾�����̂ł���A�S�ς͋��t�H�̗v���ɂ���Ėłڂ����ɉ߂��Ȃ��B�����]�̐�Ƃ����̂́A���łɖłڂ����S�ς̎c�����͂ɉגS���ďo�����Ă����`���R������Ȃ���ł������ɉ߂��Ȃ��̂ł����āA�헪�I�ɂ����قǏd�v�Ȑ퓬�ł͂Ȃ������̂ł���B |

�@���ǁA���{���I�̋L�ڂ������Ƃ��ڂ����Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���{���I�̕Ҏ[���n�܂����̂�680�N����ł�����A�����͔����]�̐킢�����X�����L���Ƃ��Ďc���Ă������ƂɂȂ�܂��B���������āA�q�ϓI�Ȏ����W�ɂ��ẮA�ꉞ�M�����Ă悢�Ǝv���܂��B�������A����Z�i�V�q�V�c�j�̔s��ӔC��������邽�߂̏��F���Ȃ���Ă���\���͔ے�ł��Ȃ��̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

�����I�ȗv���ɂ��푈�H

�@�����]�̐킢�̑ΊO�I�ړI�ɂ��ẮA�{���ł͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i154�y�[�W�j�B

| �@�����]�̐�̑ΊO�I�ȖړI�Ɋւ��ẮA�ȑO���猾���Ă��邱�Ƃł��邪(�Ε�c���w���{�̌Ñ㍑�Ɓx)�A�u���̏��鍑�v�A�܂蒆�ؒ鍑����Ɨ����A���N���������ʂɒu���A�����x�z���鏬�鍑����肽���Ƃ�����]���A�Â�����`���̎x�z�҂ɂ͑��݂��A����Z�Ɗ���������ɂ̂��Ƃ����̂��Ƃ������ƂȂ̂ł��낤�B |

| �@���ڎZ | �S�ψ�b�̌֒����ꂽ���ɏ悹��ꂽ |

| �A�s�k���o�� | �킦��������̋C�^�����܂�B�����Ă��G���ɐr��ȑ��Q��^�����ƌ����U���� |

| �B��s���o�� | ��s���Ă����ƐV�������P����Ƃ̊�@�������A���͂��W�����ċ��͂ȌR�����Ƃ���邱�Ƃ��ł��� |

| �C��s��]�� | �s�k�ɂ�荋���̐��͂�啝�ɍ팸�������W�����Ƃ����݂��邱�Ƃ��ł��� |

| �@�ȏ�A���܂��܂ȉ\�����l���Ă݂��B�����̂����A�ǂꂪ�����Ƃ�����Z�̎v�f�ɋ߂������̂��A����Ƃ��A����Z���g���������̉\�����V�~�����[�g���Ă����̂��A���ƂȂ��Ă͒m��R���Ȃ����A������ɂ���A�����]�̐�́A�K���������d�Ȑ푈�������̂ł͂Ȃ����A���s���܂������x�O�����Ă����킯�ł��Ȃ����Ƃ́A���炩�ł���Ǝv���B �@�Ȃ����A�����Ă����܂�Ȃ��A�푈���N�������Ǝ��̂��ړI�������A�Ƃ������ʂ������������B����������́A�ΊO�I�ȖړI�����A�����I�ȗv���ɂ���ċN�������Ƃ����ƂƂ��w�E���Ă��������B |

�@�܂��A�C�ɂ��ẮA�s���A���X�ƎR���A�s���ߍ]�Ɉړ]����T���U�肩��́A�ƂĂ����̂悤�Ȑ[�d���������Ƃ͎v���܂���B

�@���ǁA�u���N���������ʂɒu���A�����x�z���鏬�鍑����肽���Ƃ�����]�v����A�\���ȏ����W��T�d�Ȍv����Ȃ��A���ՂɊC�O�h���ɓ��ݍ��݁A�ɂ��ڂɂ����āA㻂ɒ�����Y�𐁂��Ƃ������ƂɂȂ����̂ł͂Ȃ��ł��傤���B

���N�����̏�͋}��

�@�{���̋L�q�i166�`181�y�[�W�j���Q�l�ɁA�����]�̐킢�̌�̘`���ƒ��N�����̏��܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B���F�͓��E�V���Ƙ`���̊W�A�F�͘`�����̏A���F�͒��N�����̏������Ă��܂��B���N�����̏�͂߂܂��邵�������A������łڂ�����A�����W�ɂ��������ƐV���̊Ԃɐ푈���u�����܂��B

| 664 | 5���A�S�ϒ����̗��m�肪�s��悰��}���Ɍ��킷 �}���ɐ��� |

| 665 | 8���A��ɕ{���͂��闅��ɂ��h�q�̐����\�z 9���A���{�����痫������254�l�����킳��� |

| 666 | ����퐪���ĊJ |

| 667 | 3���A�s���ߍ]��Ë{�ɑJ�� 11���A���m��̎g�҂��}���ɓ��� 11���A������A������A���c���z�� |

| 668 | 1���A�V�q�������ɑ��� 9���A����킪�ŖS 9���A12�N�Ԃ�ɐV���̎g�� |

| 669 | 9���A�V��������i�� ��6�������g 10���A�������� |

| 670 | �M�ߔN�Ђ�A�n���x�z�̓O����߂��� 4���A������b�����ɔ������N���� 7���A�V�������S�ϗ̂ɐN�U 8���A�V����������퍑�����Ă� |

| 671 | 1���A�S�ϒ����̗��m�肪����^�����킷 6���A�V�q���� 9���i���邢��8���j�A�V�q���a�ɓ|��� 10���A��C�l���o�� 11���A���g�̊s��悰���`���l�ߗ�1400�l��ԊҁH�A�ߍ]����͕���ƌR�����������^ |

| 672 | 6���A��C�l��鸕��c���i��̎����j���g��E�o 7���A���c��̌���ŋߍ]���R���s�k�i�p�\�̗��j |

| 676 | �V�������R�����ނ��A�����̑哯�]�ȓ�� |

���͘`���N�U�������H

�@���̌R���s���̖ڕW�́A�������獂���U���ɂ������̂ł�����A���̑O�ɘ`���ɐN�U���Đ�͂����Ղ���]�T�͂Ȃ������ƍl����̂����R�Ǝv���܂��B���̓_�ɂ��āA�{���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i166�`167�y�[�W�j�B

| �@���ӂ��Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A���̎����̍��ۊW���A�P�Ȃ锒���]�̐��̔s�폈���Ƒ����Ă��܂��Ƃ����X���ł���B���j�w�����ɂ����Ă����Ƃ��x�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��̂́A��N�̌��ʂ������Ȃ��̂Ƃ��čl���A���̌��ʂ̘g�g�݂̂Ȃ��œ����̐l�Ԃ��v�l�E�s�����Ă����ƌ�����Ă��܂����Ƃł���B �@���ʓI�ɓ���V�����`���ɐN�U���Ă��Ȃ���������Ƃ����āA�����̐l�Ԃ����E�V���ɂ͘`���ɍU�ߍ��ޗ]�T���Ȃ������ƔF�����Ă����ƍl����ƂƂ͂ł��Ȃ��B�Z�Z�O�N������\�����ȍ~�̓��X�́A�ނ�ɂƂ��Ắu���v�������̂ł͂Ȃ��A���ʂĂ�Ƃ��m��Ȃ��u�풆�v�������̂ł���B���ɁA�ߑ�ȍ~�̐푈�Ƃ͈قȂ�A�Ñ�ɂ����ẮA�푈�̊J�n�ƏI�������m�ł͂Ȃ��B �@���̂܂܂̏���Â�����A���͖���Ȕ����U�߂邽�߂ɁA�`���ɏo�����Ă���\�������������̂ł��邵�A���ہA�D�����C�����Ę`���N�U�̏����������Ȃ��Ă����Ƃ����j�������݂���(�w�O���j�L�x�V���{�I)�B�v����ɁA�V�q������V�����O���ɂ����Ă̎����́A�����Đ��Ȃǂł͂Ȃ��āA�풆�A���������I��邩���킩��Ȃ��풆�ł����āA�ٗl�ȋْ������܂��Ă������̂ƍl����ׂ��ł��낤�B |

���͘a�e�����߂Ă����H

�@664�N��665�N�̓��̎g�ߔh���ɂ��Ď��̂悤�Ȍ���������܂��i �u�����]�̐�v��̓V�q���O���j�B�����a�e�����߂Ă����Ƃ������Ƃɂ��Ă͌����҂̊ԂɈ٘_�͂Ȃ��悤�ł����A�`�����a�e�ɐϋɓI�ł��������ǂ����ɂ��Ă͈ӌ���������Ă��āA�ϋɓI�ł������Ƃ�����Ə��ɓI�ł������Ƃ���������邻���ł��B

| �@�����j��A�ł�������������Ă���̂����Ƃ̊O���W�ł���B�����V�q�O�E�l�N�i�Z�Z�l�E�܁j�̘A�N�ɂ킽���Ďg�߂�h�����Ă����̂��A���{�Ƃ̘a�e��ړI�Ƃ����Ƃ݂�_�ɂ��Ă͈�v���Ă���̂ł��邪�A�����������̌��g�ɓ��{���ǂ��Ή��������ɂ��Ă͏������݂���B |

| �@���āA���͕S�ς�łڂ��ƁA���ɍ�����łۂ����Ƃ��l���Ă����̂����A�ŏI�I�ɂ͐V�����|���A���N�����S��̎x�z���������ł����B����A�V�����S�ρE������|���ɂ͓��Ƃ̘A�����K�v�����A��łڂ�����͓��̐��͂��쒀���A�����ꂵ�悤�ƍl���Ă������Ƃ́A��̗��j�������Ƃ���ł���B �@���̂悤�ȓł��邩��A�����U���Ƃ������ʂ̖ړI�������䂦�ɁA�\�ʏ��g���Ă��Ă��A���ʂł��݂����葤�̍s�����x�����Ă����ł��낤���Ƃ͗e�ՂɎ@������B���ƂɐV���ɂƂ��ĘZ�Z�O�N�̌{�яB��s�{�̐ݒu�A�Z�Z�l�N�̌F�Âł̓����͕s�{�ӂł������B �@�S�ϕ����^��������A����̓��g�����܂ł̔����̏�͈ȏ�̂��Ƃ��ł��邪�A���̂悤�Ȕ����̏����l����ƁA����̓��g�́A�����]�ł̏����̗]���������ē��{���Ј����悤�Ƃ�����̂ł͂Ȃ��A�ނ�����{�ɘa�e�����߂���̂ł������ƍl������B �@�S�ρE�V���Ԃ̓����������ŁA���g�̗������܌��\�����ł���B���̋��S�ϗ̊m�ۂ̐��V���̊�]����Ƃ���ł͂Ȃ����Ƃ�m���Ă������́A�S�ς̓������ł����āA�����^���ɑ��ĉ��R���h���������{�ɁA�S�ρE�V���Ԃ̓������̑��̐�㏈���ɂ��Ēm�点�A�����S�ς��ċ������A�V������S�ϗ̂�ی삵�Ă���̂��Ƃ������Ƃ�F�߂������������ɈႢ�Ȃ��B�����āA�v�悵�Ă��鍂��퉓���̍ہA���Ă̓��{�E�S�ρE�����O���Ԃ̓����W����A�S�ϕ����^���̎��̂悤�ɁA���{���������������邱�Ƃ̂Ȃ��悤���͓��{�ƍ��������A���{��e���I�ȗ���ɂ������Ƃ��l���Ă����̂ł���B |

�@���̌�A666�N�ɓ��ƐV���ɂ�鍂���U�����n�܂�A�̍���킩��~���v��������܂����A�V�q�����͂���ɉ����邱�Ƃ͂Ȃ��A668�N�ɍ����͖ŖS���܂��B

�O�������`�������~�ŐV��

�@�u�w�O���j�L�x�V���{�I�ɂ��A�D�����C�����Ę`���N�U�̏����������Ȃ��Ă����v�Ƃ����w�E�ɑ��ẮA���̘_���͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

| �@�Z�Z���N�㌎�ɗ��������V���g�̋A�ҁi���N�\�ꌎ�j�̍ۂɁA����b���C�E�g�m�������V���Ɍ��킳��Ă���B��l�̂��̌�̓����͕s�������A�����ɋA�҂��Ă���A�ނ�ɂ���č����ŖS�̂��Ƃ�����ɓ`����ꂽ�ł��낤�B�����łȂ��Ƃ��V�q���N�i�Z�Z��j�㌎�ɂ͐V���g�����Ă���̂ŁA�������Ă����̎��ɂ́A�����ŖS�̏��͒���ɓ������͂��ł���B �@�����Łw���{���I�x�V�q���N���Ώ��ɁA �@�����ђ��͓����~���A�g���哂 �Ƃ���悤�ɁA�����g���h������Ă���B �@���āA���傤�ǂ��̌����g�̔h�����ꂽ���A���œ��{�����v�悪���������Ƃ����������B���̌v��̗L���ɂ���āA�͓��~��̌����g�̈Ӌ`���قȂ��Ă���̂ŁA�����ł��̐��̐�����l���Ă݂����B���{�����v�摶�ݐ��̍����Ƃ���j���͎��̓�ł���B �@�w�O���j�L�x�V���{�I�A�������\��N�i�Z����j�������̕������������L�m�M�֗^���������̈ꕶ

�@�������A���̐��ɂ͂������̋^��_������B�������̏��ɂ����u�ʏ����]�v���A�����̂��Ƃ������̂����炩�łȂ����A���͌��N�i�Z�Z���j�㌎�̍����ŖS����̂��Ƃł���̂͂܂������Ȃ��A���ꂩ�痂�N�Z�Z��ɂ܂����������ɂɐ��������Ƃł��낤�B�����Ă����܂Łu�C���D�z�v���s���Ă����̂����͂����肵�Ȃ��B����������ɂ���A�܂���[�ɁA���̍��Ȃ��������{�����v�����Ă��̂����S���s���ł���B�����]�̐킢��̓��̑Γ��O���́A��т��Ęa�����ɓO���Ă���A���������Ȃ�ϋɓI�ł������B�Z�Z�l�N����Z�Z���N�̂킸���l�N�Ԃɓ��g���O�x�������Ă��邪�A���̂悤�ɕp�ɂɓ��g������Ă������Ƃ͑��̎����ɂ݂͂�ꂸ�A�ɂ߂Ĉٗ�̂��ƂȂ̂ł���B�����̗��R���Ȃ���Γ��̊O����j�̓]���͍l�����Ȃ����A���c���͂��̓_�ɂ��Ă͌��y����Ă��Ȃ��B �@���ɁA���c���������▯�̔�����V���̋��S�ϗ̂ւ̐N�U�Ƃ��������N������̕ω��̂��߁A���{�����͎��s����Ȃ������Ƃ����_�ł���B�����▯�̔����ƐV���̂���ɑ��鉇���́A�Z���Z�N�O���Ɏn�܂邪�A���N���̓��ƍ����▯�Ƃ̐킢�́A���ɂƂ��Ē������s���Ƃ����킯�ł͂Ȃ���i��ނ̏ł���B���������āA���ɓ��œ��{�����v�悪�������Ƃ��Ă��A���ꂪ���N�����̏�ω��Œ��~�ɂȂ�Ƃ���A�Z����N�Z���ɂ�����A���̋��S�ϗ̂ł̔s�k�Ȍ�ł��낤�B�Ƃ��낪�A�����V�c�̑唺�������ւ̉Ïقɂ��A�}���N�F�閃��́A�u�V���J�ʓV�c�O�N�v�ɓ����A���̓r�ɂ��Ă���B�����A���{�����v�悪���݂����Ƃ��Ă��A���ꂪ�V���̓��ɂ܂Œm��킽���Ă�����ŁA�������ꂩ��U�߂悤�Ƃ�����{�̐l�Ԃ��ȒP�ɉ������Ƃ������Ƃ����肤�邾�낤���B�Z�܋�N�ɔh�����ꂽ�����g���A�w���{���I�x�Ɂu���ƁA���N�A�K�L�C���V���B�`�q�A�s�����A�B���������A�H�u�ʏ��B�˖h�ցA�s�������v�Ƃ����悤�ɁA�S�ω��������R�ŋA����������Ȃ��������Ƃ��l����A���{�����v�悪�������̂ł���A���{�l�̋A����������邱�Ƃ͒f���Ă��肦�Ȃ��Ƃ�����B �@��O�ɁA�������̏����V���̗���𐳓������悤�Ƃ������̂��Ƃ������Ƃ𗝗R�ɁA���{�����v�悪�������Ƃ��邱�Ƃł���B�������̏��̐��i�́A�V�����Z���Z�N�O���ȗ��A�����▯�̉����A���S�ϗ̂ւ̐N���ɂ݂���Γ��푈���p�����Ă���A����ɑ��铂���L�m�M��h�����Ă̎��ӂɓ��������̂ł��邱�Ƃ��l����A�V���������𐳓������悤�Ƃ������̂ł��邱�Ƃ͔F�߂���B�������A�u�C���D�z�v���Z�Z��N�O��ɍs���Ă���A�������̏����L�m�M���V���ɂ���ė����Z����N������Z�����炻��قǂւ�����Ȃ������ɐm�M�ɕԂ��ꂽ�ł��낤���Ƃ��l����A���ԓI�ɐV���Ƃ��Ă������ƑS���������邱�Ƃ͎咣�ł��Ȃ������ɈႢ�Ȃ��B���Ȃ킿���̓��{�����v�悪���݂����Ƃ���A�u�O�������`���B�����~�ŐV���B�v�Ƃ����咣�͕s�\�������ƍl������̂ł���B�ȏ�O�̗��R����A���̑Γ��O����̕ύX���������m�ȏ؋��̂Ȃ�����A�������̏������c���̂悤�ɉ����邱�Ƃ͍���ł���A�����͕������̎咣�ʂ�ł������ƍl����ׂ��ł��낤�B |

���ς̔w�i�ɂ͊O����j���߂���Η��H

�@�����̕ςƑΒ��N�O���Ƃ̊֘A�ɂ��āA�{���ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��i106�y�[�W�j�B

| �@������u�����̕ρv��A����ɂÂ��u�剻���V�v�ƁA�Β��N�O���Ƃ̊֘A���l����_�l���A���Ă͑����������A����͑��`�I�ȗv���ł͂Ȃ��A��͂荑���ɂ����錠�͏W���̖͍��A�܂��剤�ʌp�����߂��鑈���A����ɂ͑h�䎁�����ɂ�����{�@�Ƒ����������A���̎�v�Ȍ_�@�ł������ƍl����ׂ��ł��낤(�q�{��G�w�h�䎁�Ñ㍋���̋��S�x)�B |

| �@�܂��`�������A�e���E�V�����ʊO�����哱���������ɉ����āA���炩�ɐV�����H�����u�����Ă�����C�l���\���\�����ɏo�Ƃ��Ă��Ă��łɐ����ɂ͂Ȃ��A����ɂ͓V�q���㌎(���邢�͔���)�ȍ~�A�a�ɓ|��A��C�l�̏o�ƈȌ�͐��ǂɎp�������Ă��Ȃ��B�ߍ]����́A�����F�Ƃ��̎��ܑ͂̌劯�A�����ău���C���̖S���S�ϐl�݂̂ɂ���ĉ^�c����Ă����̂ł���B�ނ炪�}���ɐe���O��H���ւƌX���Ă������ƌ���l���́A�������˂Ă�����̂ƌ����悤�B |

�@�u�Β��N�O���Ƃ̊֘A���l����_�l�v�ł́A���V�������u�}�i�I�ȍF���剤�̉��v�v�i�e���h�j�Ɓu��R���́v���钆��Z�i�e�S�ϔh�j�̑Η��ƕ]�����邻���ł��i �O�����_�Ƃ��Ă̓�g�ƒ}���j�B

�@���̘_�l���Q�l�ɁA7���I�㔼�̘`�������̑Β��N�O����j�̐��ڂ��܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

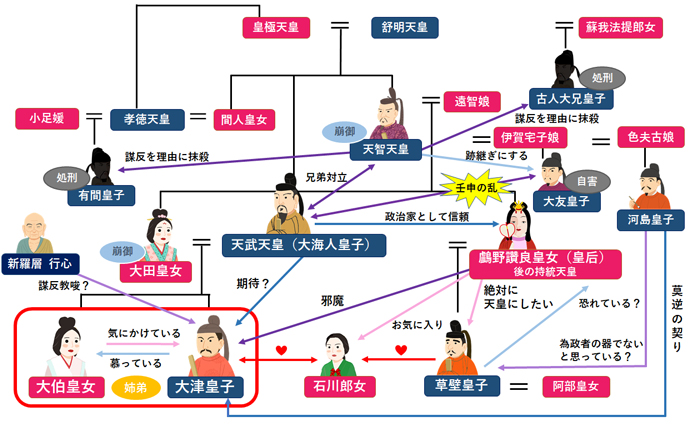

| �c�Ɂi642�`645�j | �h��@�Ɓ��e�S�� |

| �F���i645�`654�j | �F���E�h��ΐ얃�C���e���E�V�� ����Z�E�Ė����e�S�� |

| �Ė��i655�`661�j | �e�S�� |

| �V�q�i661�`671�j | �S�ϖŖS���e���H |

�@����A�y�c�q�Ƒh��ΐ얃�C����d�҂ł������Ƃ���ƁA�F���i�y�c�q�j�𒆐S�Ƃ�����V�������A�剻�N�Ԃɒ�������̋A���҂��d�p���C�V���Ƃ̐ϋɓI�������݁A�V���g���������Ă��邱�Ƃ�A�S�ςւ̌��g���Ȃ����Ƃ��e�Ղɐ����ł��܂��B

�@���̂悤�ɗ�������ƁA�����̕ς́A�y�c�q�𒆐S�Ƃ���e���E�V���h�ƁA����Z�����钆�S�Ƃ���e�S�ϔh���A�h��@�Ƃ�|�����߂Ɏ��g�N�[�f�^�[�������Ƃ������ƂɂȂ�܂��B

�@�F���v��A�c�ɂ��Ė��Ƃ��ďd�N���A�e�S�ϘH����˂��i�݁A�S�ϖŖS��A�S�ϕ����x���̂��ߋ�B�֏o�������u���Ŏ����A�Ղ��p��������Z�������]�ő�s���A�e�S�ϘH���͍��܂��܂��B

�@��㏈���Ƃ��āA���E�V���Ƃ̊W�C�����K�v�ƂȂ�܂����A���ƐV���Ƃ̐푈���n�܂�A�ǂ���ɕt�����̑I���𔗂��邱�ƂɂȂ�܂��B�V�q���a�ƂȂ�A�ߍ]�������哱������F�c�q�́A���ɕ���ƌR�����������^���܂����A��C�l�c�q���p�\�̗��ŋߍ]������|���A�V���V�c�Ƃ��đ��ʂ��܂��B���ƐV���Ƃ̐푈��676�N�܂ő����܂������A�V���������R���I�Ɋ֗^���邱�Ƃ͂Ȃ������悤�ł��B

�V�c�̂Б������ʂ���͈̂ٗ�

�@�`���̑ΊO����Ɗ֘A���āA�����̕ς��߂��錠�͍\�����ǂ̂悤�ɂȂ��Ă����̂��������䂩���Ƃ���ł��B�y�c�q�⒆��Z�̊W����n�}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�H�̎R�`�o��̕���i2020�N11���j�j�B

�@����Z�i�V�q�j�͘����V�c�̑��q�ł����A�ٕ�Z��ɌÐl��Z�����܂����B�Ðl��Z�̕�͑h��n�q�̖��̑h��@��Y���ŁA�o�b�N�ɑh��@�Ƃ��t���Ă��܂�������A�����V�c�̗L�͌��ł����B

�@����A���̌n�}�i�R�쁕��{ICT���C�u�����j�������悤�ɁA�y�c�q�i�F���j�́A�q�B�V�c�̑��̊��~���̎q�ɉ߂��܂���B�p�̈ȍ~�́A�V�c�̎q�i�c�q�A�c���j���ٕ�Z��Ԃŏ��ԂɈʂ��p�����銵�K�ɂȂ��Ă����悤�ł��B����Z��ł͔N���҂���Z�ƌĂ�p�����i��F�߂��Ă����悤�ł��B�܂��A�c���c�q�i�����j�ƎR�w��Z���́A�Ƃ��ɕq�B�V�c�̑��ŁA�c�ʂ𑈂��A���ǁA�c���c�q�����ʂ��Ă��܂�����A�V�c�̑��ɂ��p�����i��F�߂��Ă����悤�ł��B�������A�y�c�q�̂悤�ɓV�c�̂Б������ʂ���͈̂ٗ�ł��B�Ȃ��A�������V�c�̑��ł��A�c���͍c�q�ƌĂ�A�R�w�͉��ƌĂ�Ă��܂��B

��ԓ��������̂͌y�c�q

�@���{���I�ɂ��A�����̕ό�A�c�ɂ͒���Z�ɏ��ʂ��悤�Ƃ������A ����Z�͌y�c�q�𐄂��A�y�c�q�͌Ðl��Z�𐄂��A�Ðl��Z�͌Ŏ����o�Ƃ������߁A�y�c�q�����ʂ�����A���ʂ������ƂɂȂ��Ă��܂��B�����āA�Ðl��Z�́A�d���𗝗R�ɁA�قǂȂ����ď��Y����Ă��܂��B���ǁA��ԓ��������̂͌y�c�q�Ƃ������ƂɂȂ�܂��B���̈Ӗ��ł́A�y�c�q�Ƒh��ΐ얃�C���A�����̕ς̎�d�҂ł�����������ɂ��\���̐����͂�����܂��B

���F�����͂����h�ɋz���H

�@�Ðl��Z�u�d���v�����̏����ɂ��āA���̂悤�Ȍ���������܂��i�O�����_�Ƃ��Ă̓�g�ƒ}���j�B�R�̔h���́A9����11����2�x�������Ƃ������Ƃł����A9���̔h������2�����ԁA�Ðl��Z�͖����ł���ꂽ�Ƃ������Ƃł��傤���B

�L�ڂ́C�O�̖{���ƎO�́u���{�v�̈ٓ`����\�������B�{���́C��т��ĉ��V���{�̒��S�͒���Z�ł���C�ނ�ӔC�҂Ƃ��Ă��̎����ɑΏ����Ă���Ƃ��������Ԃ�ɂȂ��Ă���B���̓_�́C�w���{���I�x�̕Ҏ[�ԓx�Ƃ��Ă͗�������邪�C�قȂ�`���Ƃ��č��E��b�ɖ��������Ƃ���_���d������C���Ή����čl����K�v������B����ɑ傫�ȑ���́C�����̌������{���̂悤��9���Ȃ̂��C�ٓ`�̂悤��11���Ȃ̂��Ƃ����_�ł���B��e�����w�E����悤�ɁC�@�Ɍ�����d�c�ɎQ�������l���̂����ɁC�Ȍ�����Ă���l�X�������邱�Ƃ́C��x�͐���������C����ɂ�蓊�~�����ƍl����̂����R�ł���B�܂�9����11���ɈقȂ�l�X���L�ڂ���Ă��邱�Ƃ��d������C��x�̐����R�h�����������ƍl������B�]���āC�����炭�����̌o�߂́C

�@�u����v�����g���}�b���́C��ɖ����������ɂ����c��\����^�����Ă���B����ɕ����p��A�Ŏq�͌�ɗL�ԍc�q�̕�͎w���҂Ƃ��ċL�ڂ���C�p�s�`���c���ẤC�S�ϔh���R�̏��Ƃ��Č����C�`���������C����賌ܔN�̌����g�����ɔC������Ă���B�Ƃ�킯�C�����p��A�Ŏq��p�s�`���c���Â͐Ė����ȍ~�����J���ꂸ�ɍs�����Ă��邱�Ƃ��d������Β���Z�n�̐l�ނƂȂ������Ƃ��m�F�����B�`���������C�̌����g�����C�������͍��݂̑Ë��I�l���ƍl����Β���Z�n�Ƃ��Ă��x��͂Ȃ��B�Ðl��Z�̖��ł���`�P������ɓV�q�̍c�@�Ƃ��Ȃ��Ă��邱�Ƃ���������Ȃ�C����Z���C����Z�h�ƍF���h�̑Η���O��ɁC�h�䎁�̌n���������Ðl�c�q�n�̔��F�����͂��z�������ƍl���邱�Ƃ��ł���B���̌�11���ɔh�����ꂽ���{���]�{�b�͍���b���{�����C�̓����ł���C�����������C�͍����A�q���C�Ɠ���l�ŁC�E��b�h��ΐ얃�C�̐����ɂ������ÎE�ɎQ�������o�܂��l����ƁC�F���h�ɂ�������R�h�����z�肳���B �@�ȏ�ɂ��C�ł��邾���h��{�@���I���͂̎�̉����w������F���n���͂ɑ��āC����Z�͂ł��邾������Ⓤ�~�𑣂��āC�h�䎁�̌n���������Ðl�c�q�n�̔��F�����͂����h�ɋz���������̂ƈʒu�t������B |

| �{�� | �ٓ` |

| �X���P���Ɏg�҂������ɔh�����āA�������߂܂����B | ����{�ɂ��ƁA�U������X���܂łɎg�҂��l���̍��ɔh�����āA�����Ȏ�ނ̕�����W�߂����܂����B |

| �X���R���B�Ðl�c�q�͑h��c���b��x�E�����p��A�Ŏq�E�g���}�b���E�`���������C�E�p�s�`���c���ÂƁA�d�����܂����B | ����{�ɂ��ƁA�Ðl���q�ƌ����܂��B����{�ɂ��ƁA�Ðl��Z�ƌ����܂��B���̍c�q�͋g��R�ɓ���܂����B���̂��߁A�g�쑾�q�Ƃ������܂��B

���͔V�P屢�ƌ����܂��B |

| �X���P�Q���B�g���}�b���͒���Z�Ɏ��Č����܂����B

�u�g��̌Ðl�c�q�͑h��c���b��x�����Ɩd�����悤�Ƃ��Ă��܂��B���߂͂��̓k�ɉ����܂����v ����Z�͂����ɓp�c�p���ÁE����{�m���g���āA������𗦂��āA�Ðl��s�c�q�����𐪓������܂����B |

����{�ɂ��ƁA�g���}�b���͈��{��b�Ƒh���b�Ƃɐ\���グ�Č����܂����B

�u���߂́A�g��c�q���d������k�ɉ����܂����B���A���܂��v �ƌ������ƌ����܂��B�@ ����{�ɂ��ƂP�P���R�O���B����Z�͈��{���\�{�b�E�������q���C�̓�l���g���āA���S�O�l�𗦂��āA�Ðl��Z���U�߂āA�Ðl��Z�Ǝq���a��E���܂����B���̔��͎��E���Ď��ƌ����܂��B ����{�ɂ��ƁA�P�P���ɋg���Z���͖d�����悤�Ƃ��܂����B���̎������o���ĎE���ꂽ�ƌ����܂��B |

�c�ɂ͋����I�ɑވʂ�����ꂽ�H

�@�����̕ς̌�A�Ȃ����c�ɂ͑ވʂ��A�y�c�q�i�F���j�ɏ��ʂ��A�F���̎���A�Ė��Ƃ����d�N���Ă��܂��B���O�ވʂ��d�N�́A����߂Ĉٗ�ł��B����ɂ��ẮA���̂悤�ɁA�c�ɂ͋����I�ɑވʂ�����ꂽ�Ƃ����������܂��i�O�����_�Ƃ��Ă̓�g�ƒ}���j�B�u�V�����R�̏����Ƃ��ď�����p�������������Ƃ���v�Ƃ����̂͐V���̎�݂ɕt�������̖����ȗv���Ƃ����ׂ��ł����āA����ȁu���Ɍ}�����邽�ߍc�ɂ̋����ވʂ�I���v����Ƃ����̂́A�����㍘���Ǝv���܂��B

| �@�ߔN�C�L�͉����Ă����F���V�c�����v�̒��S�Ɉʒu�Â���c�_�ɏ]���Ȃ�C���V���ɂ�����O�𐭍�̑Η����́C���V�̒��S����F���V�c�ƁC�c�Ɂi�Ė��j�E����Z�c�q�Ƃ̊Ԃɑ��݂����B�����āC�c�ɂ̐��O���ʂ͊O����j�̑Η��ɂ��C�����ȑވʂł������\�����w�E�ł���B��̓I�ɂ́C643�N�ɓ��́u�����N�C�̈������C��ȏ@���C�厧���v�Ƃ�����Ă����Ă���i�w�V�����x�����`�j�B����͑�����ɂ����ĐV�����R�̏����Ƃ��ď�����p�������������Ƃ���Ƃ̒�Ăł������B�c�ɏ����i����`���ɂƂ��Ă��C����������Ă͑Ί݂̉Ύ��ł͍ς܂Ȃ����ł���B�V���ł�647�N�Ɂu�����s�\�P���v���咣�������̔p�ʂ��v�悵��毗�܂̗����������Ă���B�`�����̎x�z�w�ɂ����Ă��C���ɂ�鍂��퉓���i645�N�j�C�S�ϗ́u�C�߁v�̐V���ւ̕ԊҖ��߁i649�N�j�C�`���ւ̐V���������߁i654�N�j�ɘA�����Ă����ΊO�I�Ȉ��́C����э����̕S�ϐڋ߂Ƃ������Ԃɑ��āC���ɋ�����u���C�Ԗ����ȗ��̑h�䎁�H�����p�����C�S�ςƐe���ȊW���ێ����Ă������Ƃ���Ɨ��h�ƁC���卑���Ɍ}������e���E�V���h�̘H���Η������݂����B�����炭�C���V�̒��S����F���͏�������F���Ȃ����Ɍ}�����邽�ߍc�ɂ̋����ވʂ�I�����C�j��Ƃ��đ��ʂ���B����ɑ��ĕs�{�ӂ̂܂ܑވʂ�����ꂽ�c�Ɂi�Ė��j�ƒ���Z�́C���ɑ��Ă͓Ɨ��I�ȗ���C�V���ɑ��Ă͑卑�I���ꂩ�甒���]�̐킢�ɘA������]���̐e�S�ϘH�����d���������̂ƍl������B |

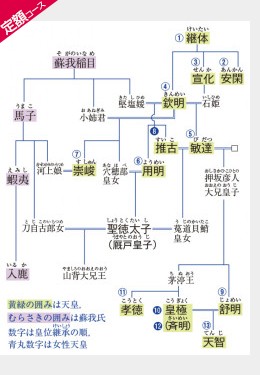

�@���V�c�̐��N�A���ʔN�A�ވʔN�́A�����悻���̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i �V���V�c�̔N����|���V�c�̔N���j�B100���钷���̑����m���ȑO�̓V�c�͎��݂��^���܂����A�p�̈ȍ~�́A�m���Ɏ��݂����ƍl���ėǂ��Ǝv���܂��B

�@�������A���N�ɂ��Ă͕K���������炩�ł͂���܂���B�����O��Ƃ��āA�p�̂��犺���܂ł̗��V�c�̑��ʎ��̔N��A�ވʎ��̔N��A�݈ʊ��Ԃ��܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B�Ñ�ɂ����Ă͐��U�����������ł�����A���ʂ������Ă͑ވʔN��͖v�N��Əd�Ȃ�܂��B

�@40�߂��Ă���̑��ʂ������A30��ł̑��ʂ͏����ł��B�p�\�̗��Ŗłڂ��ꂽ��F�c�q�i�O���j�ȑO�ɂ́A20��ł̑��ʂ͂���܂���A20���������̒���Z�����ʂ���̂ɂ́A��͂薳�����������悤�ł��B��F�Ŏ������̂͏����V�c�ł��B�c�ɂ͏��ʌ�A�Ė��Ƃ��ďd�N���A�F���͏��ʌ�A�̓��Ƃ��ďd�N���Ă��܂��B

| ���� | �ވ� | ���� | ||

| 26 | �p�� | 57 | 82 | 25 |

| 27 | ���� | 65 | 70 | 5 |

| 28 | �鉻 | 68 | 73 | 5 |

| 29 | �Ԗ� | 30 | 63 | 33 |

| 30 | �q�B | 34 | 48 | 14 |

| 31 | �p�� | 38 | 41 | 3 |

| 32 | ���s | 66 | 72 | 6 |

| 33 | ���� | 38 | 75 | 37 |

| 34 | ���� | 36 | 49 | 13 |

| 35 | �c�� | 48 | ����52 | 4 |

| 36 | �F�� | 49 | 59 | 10 |

| 37 | �Ė� | �d�N61 | 68 | 7 |

| 38 | �V�q | 42 | 46 | 4 |

| 39 | �O�� | 23 | ���E25 | 2 |

| 40 | �V�� | 42 | 56 | 14 |

| 41 | ���� | 45 | ����53 | 8 |

| 42 | ���� | 14 | 25 | 11 |

| 43 | ���� | 46 | ����55 | 9 |

| 44 | ���� | 35 | ����45 | 10 |

| 45 | ���� | 23 | ����49 | 26 |

| 46 | �F�� | 31 | ����41 | 10 |

| 47 | �~�m | 26 | �p��33 | 7 |

| 48 | �̓� | �d�N46 | 53 | 7 |

| 49 | ���m | 59 | 73 | 12 |

| 50 | ���� | 44 | 70 | 26 |

�c�ɂƍF���͏��ʌ�ɕ���

�@�����V�c�Ő��O�ɏ��ʂ��Ȃ������̂́A���Â݂̂ł��B

�@�����͏��N�̕����ʂ����邽�ߏ��ʂ��A�����ƌ����́A���������l���邽�߂܂ł̌q���Ƃ��āA���ʂƏ��ʂ��s�������̂Ǝv���܂��B

�@�c�ɂƍF���͏��ʂ�����ɕ������Ă��܂�����A���ʂ͕K�������{�ʂł͂Ȃ��������̂Ɛ�������܂��B

�@�c�ɂ̑��ʂ���ވʁA�Ė��Ƃ��Ă̏d�N�O��̌o�܂��܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��B

| 628 | ���ÓV�c�v�A��p���A�c���c�q�ƎR�w��Z���������܂��B�c���c�q��30��q�B�̑��ŁA�R�w��Z����31��p���̑��ł��B�h��n�q�����s�V�c���ÎE�����Ղ��p�������ẤA75�܂Ő����A�݈ʂ�37�N�ɋy�т܂����B���̊ԁA�L�͌�p���ł������X�ˉ��͐�ɑ��E���A���̐��オ������p�҂ƂȂ�܂��� |

| 629 | �c���c�q���A�h��ڈ̎x���āA�����V�c�Ƃ��đ��ʂ��܂��B���{���I�ɂ��i�����V�c�i�\�O�j�����������Ƃ��̎q�������̎��j�A�R�w��Z�����x�����Ă��������������i�h��ڈ̏f���j�́A�ڈ̕��ɂ���či�E����Ă��܂�����A���͂Ō��������������̂Ǝv���܂� |

| 641 | �����V�c�v�A���{���I�ɂ��i�����V�c�i��\�܁j���ʎ��o��ǂ܂���E�S�ϋ{�ŕ����j�A16�̓��{�J�ʍc�q�i����Z�j��������ǂ�ł��܂��B���{�Ƃ͍c���q�̂��Ƃł�����A����Z�����̓V�c�ɂȂ�͂��ł��� |

| 642 | �c�ɓV�c���ʁB���{���I�ɂ́A�Ȃ��c�ɂ����ʂ����̂��ɂ��ẮA�܂����������͂���܂���B�c�ɂ͕q�B�̂Б��ł�����A�p���̑��̎R�w��Z���Ƃ��Ă͏��Ԃ��z���ꂽ���ƂɂȂ�܂��B�������A�N��I�ɂ͂��قǂ̍��͂Ȃ����̂Ǝv���܂� |

| 643 | ���{���I�ɂ��A�h������́A��{���i�R�w��Z���j����p���A�Ðl��Z��V�c�ɂ��悤�Ƃ����Ƃ���܂��i�c�ɓV�c�i�\�l�j�ڈ͎���������ɁE�c�ꂪ�����|���A�̖��E�Ðl��Z��V�c�ɉ���j�B�����͕��𑗂�R�w��Z�����P�킹�邪��������P�ށi�c�ɓV�c�i�\�܁j���������b�Ɠy�t�O�k�A�͔����{���P�������j�A���̌�ӂ����ѕ�͂��ꂽ�R�w��Z���͎��E���܂��i�c�ɓV�c�i�\�Z�j�R�w��Z���̎��E�E�]�L�̗{�I�j�B�c�ɂ����ʂ��Ă���͂��Ȃ̂ɁA�R�w��Z���ƌÐl��Z�����ʂ��߂����đΗ����Ă����悤�ŁA�R�w��Z�������E�ɒǂ����܂�Ă��܂��B�Ȃ�Ƃ��s���Șb�ł��B�܂��A��{�������q�`��荋L�ɂ��A�y�c�q�i��̍F���j�������̕��ɉ�����Ă����Ƃ������Ƃł� |

| 645 | �����̕ρF����Z�c�q�ƒ��b�������h��������E�Q�A�h��ڈ����E���A�h��@�Ƃ͖ŖS���܂��B�����āA�Ȃ����c�ɂ����ʂ��A��̍F���V�c�����ʂ��܂��B���̌�A�Ðl��Z�c�q���d������Ă��Ƃ��ď��Y����܂��B�܂��A�F���́A�s������g�����L��Ɉڂ��܂��i �ޗǁE���s��������Ȃ��I �Ñ���ɂ�������g�����������ł����H #�����j�����كR���{����j |

| 649 | ����b�̈��������C�����v�A�E��b�̑h��q�R�c�ΐ얃�C������Z�ÎE�v��̌��^��������ꎩ�E�A���{���I�ł͖����̍߂Ƃ������ƂɂȂ��Ă��܂��i�F���V�c�i�\�l�j�h������̉B���E�h�䑢�Q�ƌ����j |

| 653 | ����Z���F���̓��ӂȂ��A�c�ɏ�c�A�Ԑl�c�@�ȉ������S���l�𗦂��A��đ�a�E�ɋ��萭���͕��� |

| 654 | �F�����a�����܂����A�c���q�������Ƃ�������Z���Ղ��p�����ƂȂ��A�Ȃ����c�ɂ��������A655�N�ɐĖ��V�c�Ƃ��ďd�N���܂� |

| 658 | �F���̈⎙��18�̗L�ԍc�q���d������Ă��Ƃ��ď��Y����� |

| 661 | �Ė��v�A�Ȃ�������Z�͑��ʂ����A�V�c�͈Ȍ�7�N�Ԃ���ʂƂȂ�܂� |

| 667 | �̉��{�{����ߍ]�̑�Ë{�ɑJ�s |

| 668 | ����Z���V�q�V�c�Ƃ��đ��� |

| 671 | �V�q�v |

| ���E���ꂽ�l�� | ���E�����l�� | ���R | |

| 592 | ���s�V�c | �����̑h��n�q | �n�q���E�����Ƃ������� |

| 629 | ���������� | �����̑h��ڈ� | ���͓��� |

| 643 | �R�w��Z�� | ���Ƃ��̑h����� | ���͓��� |

| 645 | �h������E�ڈ� | ����Z | ���͓��� |

| 645 | �Ðl��Z | �ٕ�Z��̒���Z | �d������Ă� |

| 649 | �h��q�R�c�ΐ얃�C | ����Z | ����Z�ÎE�v��̌��^ |

| 653 | �F�� | ����Z | ���͓����A�����I���E |

| 658 | �L�ԍc�q | ���Ƃ��̒���Z | �d������Ă� |

| 672 | ��F�c�q | �����̑�C�l | ���͓��� |

�����������A�R�w��Z�E���Ă��܂��B�h��n�q�́A���s�V�c���E�Q���Ă��܂�����A�t���Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���{���I�ɂ������s����ɔn�q���E�����Ƃ����ƂȂ��Ă��܂��i���s�V�c�i�\�Z�j�����A���̒�������a��悤�ɁA�����i�����Ă���l���a�낤�j�B

�@���Öv��A�R�w��Z�Ɠc���c�q�i��̘����j����p�𑈂��܂��B���҂̊W�͎��̌n�}�i�剤(�V�c)�ƁE�h�䎁�W�n�}(�w�R��@�ڐ����{�j�}�^�x33��) �j�̂悤�ɂȂ��Ă��܂��B�R�w��Z�͑h��̌��������Ă��܂����A�c���c�q�͑h��̌��ł͂���܂���B�ɂ�������炸�A�ڈ͓c���c�q���x�����A�R�w��Z���x�����鋫���������i�ڈ̂����j�E���Ă��܂��B

�@�����̖v��A642�N�ɍc�ɂ����ʂ��܂����A���̗��N��643�N�ɂ͎R�w��Z���h������ɍU�ߖłڂ���܂��B������645�N�ɉ����̕ςőh������E�ڈΐe�q������Z��ɍU�ߖłڂ���A�c�ɂ͓��������݈̍�4�N�ŏ��ʂ��܂��B

�@���̌�́A����Z���ÎE���̎���ƂȂ�A���G�����X�ɒǂ��l�ߖ��E���čs���܂��B�F���ɂ��ẮA�\�͓I��i�ɂ���Ė��E�����킯�ł͂���܂��A����Z���c�ɏ�c�A�Ԑl�c�@�A�킽���A������v�E�S���������A��Ă� �`�͕̔Ӎs�{�ֈړ����A�F����������g�{�Ɏc���ꂽ�Ƃ����̂ł�����A���̃N�[�f�^�[�ł������Ǝv���܂��B���ۂ̗͊W���ǂ��Ȃ��Ă����̂��͕�����܂��A�����͓�g�Ɣɕ������ƂɂȂ�܂��B�قǂȂ����čF�����a���������߁A���̕���͉�������܂����B

�_���c�@�ȗ��A�V���͓��{�̑����������H

�@���ƐV���̐푈�ɂ��ẮA�V�������͊֗^���Ȃ������悤�ł����A�ޗǎ���ɓ����Ă��A���{�͒��N�����ւ̐ϋɓI�֗^�̈Ӑ}�͎������Ă����悤�ł��B

�@�V������4�N�i752�N�j�ɗ��������V���g�̐V�����q�E���ח��i�������j�̑t���ƁA����ɓ������F���V�c�̏ق͎��̂悤�Ȃ��̂����������ł��i191�`192�y�[�W�A�M�����͋�����������Ȃ������̂łЂ炪�Ȃɂ��Ă��܂��j�B

| �@���ח��͘Z���ɁA�V������(�i����)�̑t����t�サ���B�u�V�����͉���(�_���c�@)����͂��߂āA���X�₦���A�M��������טA�˂č���(���{)�Ɏd������Ă����B���A�������e�痈�����Č䒲���v�i���悤�Ɨ~���邪�A������傪���Ȃ��ƍ������₦�����B�����ʼn��q�ח������킷�v�Ƃ������̂ł���(�w�����{�I�x)�B �@�ق�Ƃ��ɐV���g������Ȃ��Ƃ��������̂��͋^��̎c��Ƃ���ł��邪�A���邢�͊O���V���̔����ɁA�w�����{�I�x���_���c�@�`���������āA����ɕ������{�������̂ł��낤���B �@����ɑ��A�F���V�c�͂����_�߂Ȃ�����A���̂悤�ȏقœ�����(�w�����{�I�x)�B

�@������ق�Ƃ��ɂ���Ȃ��Ƃ�v�������̂��Ƌ^���Ă��܂���(����̍������Ăю̂Ăɂ�����Ƃ���)�A�������g�̗�����\���̑t��́A�V�����ɂƂ��Ă͂Ƃ��Ă��e�F�ł�����̂ł͂Ȃ������B |

�@���{���I�ɂ��_���c�@�`��=�O�ؐ����i�c�I860�N�A����200�N�j�́A�ږ�āi�`248�N�j�̎�������O�̘b�Ƃ������ƂɂȂ�܂����A���̂���̘`������D�c��g�D���A�V���A�S�ρA���������S��������Ƃ������Ƃ́A���悻�L�蓾�Ȃ����ƂŁA�����̗��j���ɂ����̂悤�ȋL�ڂ͂���܂���B�������A�ޗǎ���̍F���V�c�͂������j�I�����ƔF�����Ă����悤�ł��B

�����]�̔s����A�_���̏������A�d�˓h��H

�@�_���c�@�`���̐����ߒ��ɂ��āA���̂悤�Ȉӌ�������܂��i���{�Ñ�̒��N�ςƎO�ؐ����`�� �꒩�v�E�G���E������j�B

| �@�w���{���I�x�̐_���c�@���b�̐����ߒ��ɂ��ẮA�������̕ێ�����o��杂��܂܂Ȃ������I���e�̓`����7���I�̘����E�c�ɒ��̎����ɋ{��`���ɑg�ݍ��܂�A�Z�g�_���ւ���Î玁�̓`���⍁�ŋ{�̉��N杂Ƃ��ē`���V�������̕����������Ȃ���A�_���c�@�̃��f���Ƃ��Đ��ÁE�Ė��E����(�L��c��)�̎O����̎j���f�����ď��X�Ɍ`������A�ŏI�I�ɋL�I�Ҏ[�҂̎�ł���ɏ��F�E���삪�������Ċ��������Ƃ���Ă���B���̍��i���ł܂��Ă���V���E�������O��̎����̑ΐV���W�͎��̂悤�Ȃ��̂������B �@�`�����́A5���I������6���I�������ɉ��돔���̘A���̂������̓쉺�ɑR����ړI�Ř`�����ƌ��т����߂ɓS�����Ȃǂ�L���ȏ����Œ����Ƃ����ߋ��̎��������ƂɁA532�N�ɐV���ɕ������ꂽ�����(������)�̍v�[�����u�C�ߒ��v�Ƃ��Ę`�����ɐU�������悤�V���ɗv�����A�S�ςƌ���Œ��N�̑Η��W�ɉ����������ɗ��p�����B�������A642�N�̕S�ςɂ�鋌����n����̂Ɏn�܂铂�����������N�����̑Η��E�R������������Ȃ��A�����̕ςŒ���Z�𒆐S�Ƃ���V���������������`�͂���ɉ������̂�����āu�C�ߒ��v��p�~���A�S�ρE�V���Ƃ̓������O����I�������B655�N�ɍ����ƕS�ς������ɐV���k�����U������ƁA�V�����x�����铂���`�ɉ��R��v������������ɉ������A657�N�ɂ��̎ߖ��̒����V���Ɉ˗����Ă���B�������V���͂�������ۂ��A���E�V���Ƃ̊W�͕���Ă����B�������O��H�����j�]���đI�����������Ă����Ȃ��A660�N�ɕS�ς����E�V���A���R�ɖłڂ����ƁA�S�ς̈⏫�S�����M����S�ϕ����̂��߂̋~���ƁA���Ƃ��ė��`���Ă������q�]�L���̋A�җv���������炳���B�`�����͕S�ρE�����Ƃ̌R�������ɓ��ݐ�A�L���ɐD���������Ę`�b�Ƃ��������ŕS�ω��ɍ������A�S�ς��Ƃ��ĕ������邱�ƂŒ��N�����ւ̉e���͂��ێ�������j�Ɋ��H�������������A663�N�̔����]�̐킢�œ��R�ɉ�œI�Ȕs�k���i����B���N�����i�o�̖]�݂͐₽��A�������ŖS����Ȃ��A���̐i�U�ɔ��������h�Ր�Ԑ����~�����B���������̊�@�I�́A�V�������������ڎw����670�N���瓂�ƌ���Ԃɓ��������Ƃʼn������ꂽ�B���ƐV���̐푈��676�N�Ɉ����s��{��ɓ��ɓP������܂ő����B���̊ԁA���͘`���������j��]�����āA671�N�ɂ͑ΐV���o����`�ɗv������B�V���������ŖS�ɓ�����668�N����`�ւ̌��g���ĊJ���A8���I�����܂łقږ��N�̂悤�Ɍ��g�𑱂��Ă���B���ɐV���͓��Ƃ̐푈���s�̂��߂ɘ`�ɑ��ď]���I�Ȏp�����Ƃ��āu�i���v���A���������676�N�Ȍ��4�x�́u�����v(�����)���s�����B�`�͂��͂₱�̑Η��ɌR��������铹�����Ȃ��������A�V���̐ϋɓI�ȑΓ��O���͔����]�̔s��Ƃ����O�𐭍�̒v���I���s�����j�Z�ɂ��A�������ĐV�����u���v�Ƃ��Đb�]�E���v������u�卑�v�Ƃ����ӎ����яオ�点�邱�ƂɂȂ����B �@���̂悤�ɐV���ɑ���D�z�ӎ������܂�Ă���Ȃ��ŁA�_���c�@���V�_�n�_�̋����ɂ���Ă�����̂��Ɂu�����v����V�����~�������A�V�����͎���u�����v�Ƃ��āu���\�D�V���v����{�ɍv�����Ƃ���A�����E�S�ς��i���u���ׁv�E�u�����Ɓv�Ƃ��Ē��v���₳�Ȃ��Ɛ������Ƃ����_���I�̎O�ؐ����`�����`������Ă����̂ł���B�ŏI�I�ɘa��5(712)�N�Ɂu�Î��L�x���A�{�V4(720)�N�Ɂu���{���I�v����コ��Ċ������݂�O�ؐ����`���͈Ȍ�̒�����ōL����e����A�w�������x��(751�N)�Ɂu�_�@���v�A�u�o���W�v��20�̓V����1(757)�N�̑̏o��Ɂu�O�ؒ��@�v���A�蕗�A�v�A�Ύ��p��v�ȂǂƂ݂��A�R�㉯�ǂ��}�O��(�_�T5[728]�`�V��3[731]�N�A�w���t�W�x��5)�̂Ƃ��A�}�y�S�ɓ`���V�������ɂ܂�鑧�����������̒����̓`�����ØV���畷���Ă����a�̂ɉr��ł���B�܂��S�ω����ꑰ�́u�ߏьÉ��Aꡕ琹���A�n�ًM���A�����_���c�@�ې��V�N��v�Ƃ����A�w���{���I�x�_��49�N���ɂ���S�ς̒��v������b����e���Ă���B |

�@�����]�̔s��Ɛ_���c�@�`���ɂ́A���̂悤�ȗގ��������܂��B�Ė��������͉����r��ɋ�B�ŋ}�����A����Z�Ɛ_�������̌�������p���܂��B�������A����Z�͔s�ނ��܂����A�_���͑叟���܂��B�����]�̔s����A�����悤�Ȍo�܂����ǂ����_���̏������A�d�˓h�肵�������ɂ��悤�Ƃ����悤�ɂ��v���܂��B

| 661�N | �Ė��̎� | ����Z���o���A663�N�s�� |

| 200�N | �����̎� | �_�����O�ؐ����@ |

�@���̓_�́A���{���I���������̎���ƊW���Ă���̂�������܂���B���{���I�̕Ҏ[�́A�V���i673-686�j�̎���Ɏn�܂�܂����A���̌�A�����i690-697�j�A�����i697-707�j�A�����i707-715�j���o�āA720�N�A�����i715-724�j�̂Ƃ��Ɋ������Ă��܂��B���̊Ԃ̌n�}�͎��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�����c�@�i�O�j�����V�c�̑��ʂƒ����������̎n�܂�b���{�̗��j�j�B

�@�V���v��A��߂������������͎̂����I�ɂ͎����ł����A�ޗǑJ�s���s��ꂽ�̂͌����̂Ƃ��ł��B�j�����p�������������Ƃ�����������Ƃ����\�}�ɂȂ��Ă��܂��B

�s�䓙�v��A������������

�@�����i645�`702�j�́A673�N�A�V�����ʂƂƂ��ɍc�@�ƂȂ�܂��B686�N�̓V���v��͎��琭���ɓw�߁A689�N�A���q�̑��ǂ������������߁A��690�N���瑦�ʂ��܂��B697�N�A15�̑��̕����ɏ��ʂ��A��c�Ƃ��Č㌩���A702�N�������܂��B707�N�A������24�ő������܂��B

�@���̌�A�����̕�̌����i�݈�707-715�j�Ǝo�̌����i�݈�715-724�j���o�āA�N�ƂȂ��������i701�`756�j�����ʂ��܂��B

�@���̊ԁA�����̎����������Ă����͓̂����s�䓙�i659�`720�j�ł��i��̊�����j�A�s�䓙�i�R�����j - �ޗnj��j�B

�@720�N�ɕs�䓙���S���Ȃ�A���̌�͒��������c�e���͂̑�\�҂Ƃ��Ď���������܂��B�������́A���̌n�}�i�������̕��j�̂悤�ɁA�V�q�ƓV���̑��ŁA�����̌��ł͂���܂���B

�@ �h���i���j�����ł́A�u�����V�c����e�ł��铡���{�q�Ɂu��v�l�i�����ӂɂ�j�v�̏̍���^���悤�Ƃ���ƁA������������������~�߂����v���Ƃ������Ƃł��i�����l�Z��Ƃ́H�ޗǎ���O���Ɍ�����U�����4�l�̂ɂ��ĊȒP�ɉ�� | �ޗǂ܂����邫���i�I�s�j�B

�@�u�f�r�̉��� �����V�c�i���R���s�j�j�v�i75�`77�y�[�W�j�ɂ��ƁA�V�c�̍Ȃ̖��̂́A�����߁i��������傤�j�ɂ��A���̂悤�ɒ�߂��Ă����Ƃ������Ƃł��B

| �V�c�������@ | �v��@ | |

| �c�@�@ | �c���@ | �c���@�@ |

| �܁@ | 2���A4�i�ȏ�̍c���̂ނ��� | �c���܁@ |

| �v�l�@ | 3���A3�ʈȏ�̋M���̂ނ��� | �c���v�l |

| �l(�Ђ�) | 4���A5�ʈȏ�̋M���̂ނ��� | |

�@�c���v�l�ƌĂԂׂ��Ƃ�����A��v�l�ƌĂԂ̂͊i�����ƂȂ��Ă��܂��܂��B�������Ȃ����̂悤�Ȓ����o�����̂��A�����ɋꂵ�ނƂ���ł��B����P�������͊���Ԃ��ꂽ�`�ɂȂ�܂����A���̂��Ƃ��������̕ςɂȂ������Ƃ�����A�t���݂̂悤�ȋC�����܂��B

�@�u�f�r�̉��� �����V�c�i���R���s�j�j�v�i75�`77�y�[�W�j�ł́A���̒����o������̂Ɨ��R�ɂ��āA����2�����Љ�Ă��܂��B�@

| �@ | ��́@ | ���R�@ |

| ���R���s�j�� | �����V�c | �c���łȂ���Ɂu�c�v�̏̍���Ν��ߎ��̎�ɂȂ邩��@ |

| �q�{��G�� | ������ | �������ƍc���������ɋ�ʂ��邽�� |

�@�ނ���A�����V�c�������߂̋K���m��Ȃ��Ē����o���A�������Ɍ����߂̋K��̑��݂��w�E����A����ĂĒ���P��ƍl����̂����R�Ȋ��������܂��B

| 720 | �ō����͎҂������s�䓙������ |

| 721 | ������������������ |

| 724 | �h���i���j�����F�����V�c�i�݈�724-749�j����e�ł��铡���{�q�Ɂu��v�l�i�����ӂɂ�j�v�̏̍���^���悤�Ƃ������A������������������~�߂����� |

����4�Z�킪�A�������E�H

�@727�N�A�����V�c�ƈ��h�Q�i��̌����c�@�j�̊ԂɊ�����܂ꗧ���q����܂������A��728�N�Ɏ������A�����{�L�����Ƃ̊Ԃɂ����ρi�������j�e�������܂�܂��B���̂��ƂɊ�@�������������4�Z�킪�A�������@����āA����ɑ��锽�Δh�̒��S�ƂȂ肻���Ȓ������E�����̂��������̕ςł���Ƃ����̂���ʓI�ȗ����ł��i�������̕��j�B

�@�V�q���犺���܂ł̓V�c�Ƃ̌n�}�͎��̂Ƃ���ł��i�u�j�㏉�v���q�����̃v���b�V���[�@�����c�@�ƍF���i�̓��j�V�c�j�B

| 727 | �����V�c�ƈ��h�Q�i��̌����c�@�j�̊ԂɊ�����܂ꗧ���q���ꂽ���A��728�N�Ɏ����@ |

| 729 | �������̕ρF�d���̋^�����������Ƃ��āA�������̈�Ƃ������l�Z���ɂ��łڂ���� ���h�Q���c�@�ƂȂ�B�c���ȊO���珉�߂Ă̍c�@ |

�ΐV���A�����H���Ƌ��d�H��

�@��������łڂ��A�������@�ɐ������A����4�Z�킪�����̎���������܂����A���̂��납��V���Ƃ̊W���M�N�V���N���n�߂܂��B

�@668�N�ɍ�����łڂ�����A���ƐV���͑Η�����悤�ɂȂ�A670�N�ɌR���Փ˂��n�܂�܂��B676�N�ɐV�������R�����ނ��܂����A���̌�����Ƃْ̋��W�͑����܂��B���̂��߁A�V���͘`���Ƃ̊W���ێ�����K�v������A�`���ɒ��v���s���Ƃ����`�Ԃ�����܂��B

�@�������A���̌�A�V���Ɠ��Ƃ̊W�͉��P���A735�N�ɂ͓����璩�N�����̗̗L��F�߂��܂��B�����Ȃ�ƁA�V���͓��{�ɒ��v���邱�Ƃ͕K�v�ł͂Ȃ��Ȃ�܂��B�������A���{�͏]���̈ێ����悤�Ƃ��܂��B�����āA736�N�̌��V���g���A�V�����u���v�������Ή������Ƃ��āA737�N�ɐV�������_����������悤�ɂȂ�܂��i�V�������v��ɂ�����R���͓����̓����j�B

�@����A�V�����̎j���ɂ́A���v�W�������L�q����������Ȃ����Ƃ���A���{�̒��؎v�z���V���Ƃ̊ԂŎ��ۂɋ@�\���Ă������ɂ��Ă͋^��������ӌ�������܂��i���{���ߍ��Ƃ̒��؎v�z : �ޗǎ���̑ΐV���ӎ��̓W�J�𒆐S���j�B����ɁA�V�����̎j���ɂ́A722�N��731�N�ɁA�V�������{�̐N�U�ɑ��Ĕ��������Ƃ����L�q�����邻���ł��B�@

�@736�N�Ɍ��V���g���A�V�����u���v�������Ή��������Ƃɂ��āA737�N�̓����ŋ��c�����Ƃ���A���g�ɂ���Ă��̐^�ӂ�₤�����H���Ɓu�����v�������悤�Ƃ̋��d�H�������������̂́A���ǁA�ɐ��a�{�⍁�ŋ{�ɁA���i����������j�A������ɂƂǂ܂����Ƃ������Ƃł��B

�@���̂悤�ȏɂ��āA��L�_���ł͎��̂悤�ɏq�ׂĂ��܂��B

| �@���́A�V�������łȈӎv�\���������ē��{�̒��؎v�z�����₵���Ƃ��������ɒ��ʂ��A���ߊ��l���Ȃ����ׂ������Ă����̂ł͂Ȃ����ƍl����B�Ɠ����ɁA���ƈӎ��Ƃ��Ă͂܂��Ɋ�@�ł��������A�R���͂ɂ���ĐN�������Ƃ������i�ł͂Ȃ������̂ł��낤�B����āA���狒�菊�Ƃ���_���c�@�`���̕���ł��鍁�ŋ{���̏��Ђւ̕�葼�Ȃ����Ȃ������̂ł���A�܂����ꂾ���ɐ؎��ł������Ƃ�����B |

�F����c�����͓����ɑł������d�N

�@����4�Z�킪�S���Ȃ�����A�������哱�����̂͋k���Z�ł��B���̌n�}�i��I�� ���n�E�Ñ� ��2�� ���ߍ��Ƃ̌`�� 3 ���鋞�̎��� 2�j�������悤�ɁA�k���Z�͌����q�ٕ̈��Z��ł����A�������̌��͈����Ă��܂���B

�@�k���Z�͋g���^���ƌ��т��d�p���܂��B�g���^���ƌ��т́A717�N�A�������w���Ƃ��ē��ɓn��A735�N�ɋA�����Ă��܂��B�������w�g�Ɉ��{�����C�����܂����A�A�������Ȃ킸���Ŗv���Ă��܂��B

�@�g���^���ƌ��т̏d�p�ɕs���������������L�k����B�ŋ���������A��������܂��B�������A�����c���@�̐M�C���傫���������������C�����͂������n�߂����Ƃ������āA�g���^���ƌ��т͍��J����܂��B���̌�A�k���Z�̈��ށA�k�ޗǖ��C�̔����������o�āA���������C�̎������m�����܂��B�������A�����c���@�v�A���������C�̐��͂͌��ނ��A�F����c�Ƃ̌��͓����ɗƂȂ�A��������Ă�����s���A���Y����܂��B���͓����ɑł��������F����c�́A���̌�A�̓��V�c�Ƃ��āA�d�N���܂��B

| 737 | �V�������_ �����l�Z�킪���X�ƓV�R���Ŏ��� |

| 738 | �k���Z������������A�g���^���ƌ��т��d�p |

| 740 | �����L�k�̗��A�g���^���ƌ��т��������Ƃ�v�����A��B�ŋ������邪�A���������@ |

| 749 | �����V�c����F���V�c�֏��ʁA�����c���@�̐M�C���傫���������������C�����͂������n�߂� |

| 756 | �s�h�������ŋk���Z�����ށA������c�v�A��757�N�k���Z�v�@ |

| 757 | �k�ޗǖ��C�̕ρA���Z�̎q�ޗǖ��C�����������C�̑œ|���͂��邪�A�����͖��R�ɒ������ꂽ�@ |

| 758 | �F���V�c����~�m�V�c�֏��ʁ@ |

| 759 | �V�������v��@ |

| 760 | �����c���@�v�A�ȍ~�A���������C�̐��͂͌��ށ@ |

| 764 | ���������C�̗� |

4���l�̓����v��

�@���������C�́A759�N����V�������̏������n�߂܂��B�v��͎��̂悤�ɐi�s���܂��i�V�������v��ɂ�����R���͓����̓����Q�Ɓj�B

| 758 | ���݊C�g�̏���c�炪�A���ň��j�̗��i755�`763�j���������Ă��邱�Ƃ�B�������A����757�N�ɒ�����D�Ă��� |

| 759 | �s�R���̍쐬���߁A���ŕ_�ɕA�D�̌������� |

| 760 | ���@�̋��� |

| 761 | �V����̋��K�A�ߓx�g�̔C�� |

| 762 | �ȉ����̐���A���ŕ_�ɕ� |

| 763 | ��C���ߓx�g�̒�~ |

| 764 | ���C���ߓx�g�̒�~�A���C���ߓx�g�̒�~ |

�@�����̓��A�W�A�e���̐��͔͈͎͂��̂悤�ɂȂ��Ă��܂��i�݊C|���E�̗��j�܂����j�B���{�Ɵ݊C�͗F�D�W�ɂ���܂����B�H�B���痌�z�ɂ����Ĕ������͂��x�z���Ă��܂�����A���{���V�����U�߂Ă��A�����V�����x������͓̂���Ƃ������������藧�����܂��B

�@�V�������̏�����759�N�Ɏn�܂�܂����A�܂��A�s�R���̍쐬�ƑD�̌������������A���ŕ_�ւ̕��Ȃ���܂��B�s�R���̍쐬�ɂ́A�g���^�����֗^���Ă����悤�ł����A��̓I���e�͓`����Ă��Ȃ������ł��B�D�̌����ɂ�3�N������̂ŁA�o�����\�ƂȂ�̂�762�N�ƌ����Ă����悤�ł��B�Ȃ��A���ŕ_�̏v�H��724�N�������ł��i���ŋ{�̂��Ɓb�v�w�̋{�A���ŋ{�j�B

�@�w�����{�I�x�V����5�N(761)11�����я��̋L������A�����v��̊T�v���܂Ƃ߂�Ǝ��̂悤�ɂȂ�܂��i�V�������v��ɂ�����R���͓����̓����j�B�����́A�D394�ǁA�R�c���m40700�l�A�q��202�l�A����17360�l�ƂȂ�܂��B�������A760�N�Ɍ����c���@�ɖS���Ȃ�A�ȍ~�A���������C�̐��͂͌��ނ��A�F����c�h������������A763�N�ɂ͌v��͒�~����܂��B764�N�A���������C�͕��͖I�N�Ɏ��s�����Y����܂��B

��������̓��{�O���͐ϋɓI�Ǘ���`

�@��������̓��{�̊O���p���ɂ��āA�{���ł͎��̂悤�ɐ������Ă��܂��i209�y�[�W�j�B

| �@���I�Ȏg�߂̉������r�₦������A���{���{�͑�������u�A���v�V���l��A�V���C���A�܂��Y�����ւ̑Ή��������Ȃ킴������Ȃ������B�]���A�l�����Ă����悤�ȁA��������̓��{�̊O���p�����u�މd�I�Ǘ���`�v�u���ȕ����I�E�r�O�I�v�z�v�ƍ��ƍ����ُk���j�Ƃ���̂ƂȂ����u�������j�v�ƂƂ炦�錩��(�X���ȁw���v�f�Ղ̌����x)�́A���݂ł͂قڍ�������Ă���B �@��������̓��{�O�����A���������ē����f�ՁA�A���V���l������A�Y���҂̑��҂������Ȃ��Ă����ƍl����ׂ��ł���(�Ώ�p��u�Ñ㍑�ƂƑΊO�W�v)�B�\���I�O���ɂ́A�k���A�W�A�̓��������{�����ɔg�y����A�܂��͓��{�����ł��V�����͂Ɛ��ӂ̔����{���͂��A�g�������������������錻�������݂��邱�Ƃ̔F�����A�������{�Ɏ�����Ă���A���{�̊O������ъO���Ɠ����E�����������A�ٖ����Ԑ푈�ւ̊댯���̔F���Ƃ̌���������悤�Ƃ������ʁA�u�ϋɓI�Ǘ���`�v�Ƃ��Ăѓ���悤�ȊO����j��I������(�Ώ�p��u���{�Ñ��Z���I�̊O���v)�B�����ɂ́A�C�O�̕����Ɋ������܂�Ȃ��悤�ɂ����O�ȊO���p����ǂݎ��ׂ��ł��낤(�n粐��u�����M���̑ΊO�ӎ��ƈٍ�������v)�B |