| 読書ノート / 近現代史 |

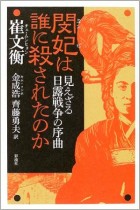

| 閔妃は誰に殺されたのか:見えざる日露戦争の序曲 | ||

|

編・著者 | 崔文衡(チェムンヒョン)/著 |

| 出版社 | 彩流社 | |

| 出版年月 | 2004/2/28 | |

| ページ数 | 261 | |

| 判型 | 四六判 | |

| 税別定価 | 2500円 | |

「日本の皆さんへ」という序文で、著者は本書の狙いを次のように説明しています(3~4ページ)。

| 問題は日本政府による関連史料の徹底した隠滅歪曲によって、その加害事実が正しく知らされてこなかったことにある。閔(ミン)王后の殺害についても、「大院君首謀説」「浪人たちによる偶発的殺人事件」などとして創作された論説だけが、今日までも広まっているのが実情である。この事件が日本政府とは徹頭徹尾無関係だという話である。しかし、以後日本の学者誰しもこれは違うと否定しなかったし、結局これが日本の学界の定説であるかのようになってしまった。最近まで日本で広く読まれている角田房子氏の『閔妃(ミンビ)闇殺』(新潮社)もこの範躊を超えていない。当初は事件の真実を暴こうとする筆致で書かれているが、結論はやはり「どれほど自由に想像の翼を広げても、陸奥宗光が、また伊藤博文が、閔妃暗殺を企てたとは考えられない」ということになっている。陸奥外相という日本政府当局者が、故郷の後輩である岡本柳之助という加担者の報告を受けてから初めて事実を知るようになったというのが、その理由であった。 しかし、問題は陸奥が日本政府当局者でなかったことにある。当時の陸奥は、名義上の外相であっただけで、すべての職務を文相西園寺公望に引き渡し、療養中の重症肺病患者であった。朝鮮問題に関する限り、専決断行権を付与された日本政府当局者はまさに、井上馨であった。彼は早くから外相を歴任した現職内相であり、「元老」、そして、日本第一の朝鮮通であった。そんな井上が一介の局長級にしか過ぎない駐韓(朝鮮)公使を買って出て、朝鮮に対する専決権を委任されたのである。伊藤博文の補佐役であった渡辺洪基が言及したように、後任の三浦梧楼は「井上の政策を実行した下手人に過ぎなかった」のである。 |

①については、「日本の定説」の代表として、角田房子「閔妃闇殺」(新潮社)を激しく攻撃しています。「閔妃闇殺」は、日本では新潮社から、1988年に出版され、本書注によれば、その年に朝鮮日報社から韓国語訳が出版されていますから、韓国でも注目を集めたものと思われます。

なお、本書は、2001年10月に韓国で出版され、2003年11月に日本語訳が出版されています。

確かに、日本の出版物では、木村幹「高宗・閔妃:然らば致し方なし」は、「大院君首謀説」「浪人たちによる偶発的殺人事件」を示唆していますが、保守的立場の秦郁彦「旧日本陸海軍の生態学 - 組織・戦闘・事件」も、そのような見方は取らず、三浦梧楼単独犯行説を唱えています。角田房子「閔妃闇殺」は、三浦梧楼首謀説を採りつつ、陸奥宗光や伊藤博文が積極的に関与した証拠はないものの、事件を予想しながら、黙認、傍観していた可能性はあると見ています。では、どうして、そのような立場の角田房子「閔妃闇殺」が激しく攻撃されるのでしょうか。

著者は、第3章で、「角田房子本の歴史歪曲と問題点」という1節を設け(154~159ページ)、角田房子「閔妃闇殺」を厳しく批判しています。

批判の内容は次のようなものです(155~156ページ)。

| にもかかわらず、角田は陸奥が当時外相の名義を維持していたとしてただちに日本政府当局者と等式化した。そして、陸奥と王后殺害に直接加担した岡本柳之助との緊密な親近関係を説明し、「前者が後者から閔妃殺害に対し何らかの報告を受けたことは間違いない」としている。岡本は陸奥が朝鮮に派遣した「私設公使」格であった分、当然そうであった。二人は故郷の先輩後輩の間であっただけでなく、岡本は青年時代から陸奥の眼に入り彼の推薦で大尉の階級で軍に入隊し、岡本の朝鮮での活動も陸奥の勧誘による面が大きかった。 したがって、角田の言葉の通りであれば、日本政府当局者は朝鮮にいた岡本から王后殺害に関する情報を受け、これを聞いて初めて事件の顛末を知り得たことになる。日本政府は事件と無関係であるということを間接的論法で立証しようとしている。朝鮮の一般読者はもちろん、一部知識人たちまでもこれに眩惑させられたという感がある。 「日本近現代史の隠蔽歪曲部分を一般読者に正確に示そうと……、いわば、わが国読者にも大きな利益があると考え」翻訳することになったという韓国語版訳者の弁がこれを傍証している。訳者さえも「閔王后暗殺決行隊の主要人物岡本柳之助と当時の外相陸奥宗光との関係を明かし、日本の国家犯罪である可能性を提示したのは、従来のわが学界の閔王后暗殺=日本国家犯罪説に寄与したと見ることができる」と評しているのが実情だ。 しかし角田は結論部分で、「どれほど自由に想像の翼を広げても、陸奥宗光が、また伊藤博文が、閔妃暗殺を企てたと考えられない。閔妃暗殺事件と日本政府との間に直接の関係はない――という私の結論は変らない」と念を押している。真実にそっぽを向き、「小説」を書いた日本女性に、わが国の読者たちはもちろん、知識人たちまでもかなり篭絡された感じは否めない。 |

一方、角田房子「閔妃闇殺」(新潮文庫)では、事件を知った政府要人の反応を次のように推測しています(430~431ページ)。まず、井上馨首謀説については、「証拠の裏づけがない」「想像の域を出ない」と切り捨てています。そして、「政府が直接関係していたとは考えられない」とするものの、政府要人たちの多くは、知らせを聞いて「ついにやったか」と思い、一部は「これで日本の勢力も挽回できるだろう」と歓迎したかもしれないとしています。ただ、「事がこれほどまずく運んだ」ことに、驚愕、狼狽したとしています。

| 三浦梧楼が駐韓公使として赴任するとき、すでに閔妃暗殺計画を抱いていたことは、彼の手記からも明らかである。この決意は、「日本政府が対韓方針を明示しないのなら、自分で自由にやるのほかはない」という彼の心境から生まれ、固まったものなのか。またはその底に”国家の意志”。政府の秘密指令”があったのか――。 「あった」とする説は多い。その主なものを挙げると、まず井上馨の線である。井上が一時帰国してからソウルに戻った後の王夫妻に対する態度急変を理由として、日本政府と彼との間に「閔妃暗殺の密謀」が成立していたとし、井上はその地ならしをしたところで、後任に三浦梧楼を推薦し、公使となった三浦がそれを実行した――という説。 次に、三浦のような強い性格の軍人が、政府に要請した対韓政策の決定も示されないまま、おとなしく赴任するはずはない。閔妃暗殺を含む。政策の決定”を示されたか、または。あうん”の呼吸でそれを了解して渡韓した、とする説。 いずれも《そうかも知れない》とは思えるのだが、証拠と呼べるだけの裏づけはない。要するに「想像の域を出ない」と言うほかはないだろう。 資料に基づく限り、閔妃暗殺は三浦梧楼の犯罪である。当時の公使には軍の指揮権もあり、機密費もたっぷり持っていた。政府と裏でつながっていなくても、独力で閔妃を暗殺することは可能であった。今の私には、当時の日本の政治的状況と日清戦争直後の国力、軍事力から判断して、政府が閔妃暗殺に直接関係していたとは考えられない。 それでは、閔妃暗殺事件の発生は、政府要人たちにとって。”寝耳に水”の驚きであったのか――。そうとも思えない。かなり多くの人が、《ついにやったか》という思いでこの知らせを聞いたのではないだろうか。閔妃暗殺は早くから在留邦人の間で語られていたことで、それは”壮士””浪人”などと呼ばれた人々だけでなく、朝鮮政府顧問官の一部でも、またごく一般の民間人――与謝野鉄幹たちまでが語り合っていたことである。そして、それは日本にも伝わっていた。 事件を知った政府要人の一部には、《これで朝鮮における日本の勢力も挽回できるだろう》と、三浦と同じように考えた人もいたかもしれない。しかしそうした人々も、十月九日午前四時東京着の三浦の電報で、暗殺現場の目撃者があり、ロシア、アメリカ両国公使が三浦を詰問した事実を知って、今度こそ心の底から驚愕したであろう。ある程度事件を予測していた人々も、事がこれほどまずく運ぶとは思ってもいなかったはずである。 暗殺は人知れず行われ、事件後に多少のごたごたが起こっても、朝鮮側に責任を負わせて、日本側は無傷ですませると、三浦の当初の計画に近い想像は、日本側にもあっただろう。日本はそれに類することを何度か試みて、成功している。ところが事実を知ってみれば、そんな生やさしいことではない。《これは大変なことになるかも知れない》と日本側が狼狽したのは、この時からではなかったか――。 |

| 岡本柳之助からの通報で、陸奥は事件発生前に三浦の”決意”を知っていた、という想像を私は捨てきれないのだが、さらに、三浦の”決意”を知っても陸奥は何もしなかったのではないかという想像がそれに続く。もし陸奥が三浦の”計画”を知り、中止させねばならぬと思えば、たやすく出来たはずである。だが彼は”傍観の立場”をとり続けていたのではなかったか。 そうとすれば、黙視か、黙認か、黙許か、いずれにせよ閔妃が暗殺されると知りながら、放置していたことにほかならない。”三国干渉”の後、日本の勢力は急速に後退し、かわってロシアが力を得てゆく朝鮮の現状を、陸奥はどのような心境で眺めていたことか。その中心が閔妃であることも、国王高宗は閔妃の意のままであることも、彼はよく知っていた。《閔妃を除くことも、局面打開の一つの方法であろう》という思いが、病魔に冒された陸奥の胸をかすめることはなかったか――。 陸奥のような世界的視野を持つ政治家が、事件の影響を軽視し、しかも殺人という行為を是認するはずはないと、私は何度も自分の想像をうち消した。それでもなお私がこの想像を捨てきれないのは、「大津事件」の陸奥を思い浮かべるからである。 |

| さらに角田は読者の視線を自分が主張する方向に導くため力の限り文才を弄した。 「岡本柳之助からの通報で、陸奥は事件発生前に三浦の”決意”を知っていた、という想像を私は捨てきれないのだが、さらに、三浦の”決意”を知っても陸奥は何もしなかったのではないかという想像がそれに続く。もし陸奥が三浦の”計画”を知り、中止させねばならぬと思えば、たやすく出来たはずである。だが彼は”傍観の立場”をとり続けていたのではなかったか。 そうとすれば、黙視か、黙認か、黙許か、いずれにせよ閔妃が暗殺されると知りながら、放置していたことにほかならない」[前掲『閔妃暗殺』三五一頁」 角田はまるで想像力を総動員し自分が日本政府の事件関連を根気強く解析するがごとき印象を読者に植え付けている。陸奥が岡本の報告を受ける前にも三浦の殺意を知っていたかも知れないこと、もし陸奥が心に決めればその計画を容易に遮ることはできたこと、しかし陸奥は傍観していたこと等々だ。 さらに彼女は、黙視・黙認・黙許など絢爛たる筆致を駆使し陸奥が傍観した可能性を強調している。読者の視線を陸奥の傍観に固着させるため言語の相乗効果まで狙っている。陸奥傍観の可能性はあるが殺害の主導はないと強調するためのものだ。傍観は主導ではないからだ。彼の傍観も当時日本が処した時代状況に推してあり得たことと弁明までしている。陸奥を日本政府当局者に等式化したのは、すなわち彼女の才知ある文才である。 |

②「専決断行権を付与された日本政府当局者、井上馨こそが事件の首謀者である」というテーマについて、著者は次のように述べています(8ページ)。

| しかし、閔王后殺害に関する今までの韓国学界の研究は大部分が論証に終わっただけで、日本人個人の次元ではなく、日本政府の事件関連について、事実究明によって徹底的に実証したことはほとんどない。実証的な研究といっても、事件後日本側から出された大院君・訓練隊首謀説を否定する程度のものであった。したがってその成果は、三浦梧楼[当時の朝鮮駐在日本公使]が首謀したことを立証するに留まるだけで、日本政府の事件関連部分を明確にすることはできなかった。関連資料の隠滅と歪曲によって、これは事実上不可能だったという方が妥当かもしれない。 そこで、私は日本が極秘にした資料が現われるのを待つことなく、見方を変えて当時の駐韓外交使節が自国に送った事件報告書など、欧米の資料に関心を向けることにした。そこで、これらの欧米資料のなかに詳しく指摘されている思いもよらない重要な事実を発見した。閔王后殺害の首謀者は通説化された駐韓公使三浦梧楼ではなく、彼の前任者である井上馨だったという事実がまさにそれである。井上こそ三浦とは違って当時の日本第一の朝鮮通であり、早くして内・外相を歴任した「元老」であった。 したがって自然と私の関心は、井上がどのような過程を踏んで事件を首謀したか、また彼の首謀がどのように日本政府の首謀と等式化されるかを立証するという問題に集中した。この立証こそが閔王后殺害に日本政府が介在した事実を明らかにする鍵であるからだ。 |

本書は、19世紀後半の朝鮮半島をめぐる国際関係史といえるものであって、国際情勢の分析について多くの示唆に富む分析を含んでいます。たとえば、三国干渉後の日本政府の姿勢の変化について次のように指摘しています(130~133ページ)。

| しかし、当時の日本としてはロシアと直接対決する事態だけはまず避けるしかなかった。どうしても間接的方法を使うしかなかったのが日本の事情であった。日本は韓半島で展開する日露の対決構図のなかでまず王后とロシアとの連鎖を切断する方針を選んだ。そして、その方法は日本が低姿勢を見せた六月四日付け閣議直後から井上により模索された。 すでに言及したようにこの閣議決定は、三国の威圧に押され朝鮮内政に対する直接干渉と高圧的利権要求を暫定的に中断するということであった。しかし、朝鮮の内政改革と利権要求を全面放棄したことではもちろんなかった。ここでは伊藤が陸奥の「日英連合案」を否定することによって、ロシアとの協議の道を開いておいたのである。これはロシアと直接衝突は避けるという原則だった。したがって朝鮮問題は今や、閔王后対策を主とするという意味になる。それゆえ、井上はこの問題を協議するため、六月七日にソウルを出て、六月二〇日に横浜に到着し、七月一四日まで東京に滞留した(朝鮮帰任は七月一九日)。すなわち彼は二四日間(六月二〇日~七月一四日)東京に留まり政府当局と対策を協議したのである。ところで、われわれの注目を引くのは彼の二四日間の東京滞留が、以前言及したように日本が弱勢から強硬姿勢に突然変化した四五日(六月四日~七月一九日)の間に成された事実だ。 これは日本政府が弱勢から強硬姿勢へ変身するのに、彼が何らかの重大な役割を果たしたのだろうという推測を可能にする。三国に対する日本の強硬姿勢への変身(七月一九日)と井上の帰任(七月一九日、仁川到着)はもちろんのこと、三浦を駐韓公使に内定した日付(七月二二日)がすべてこの頃のことであったからだ。この四五日間に井上が二四日間も東京に滞留した事実は決して偶然なことではなかった。 まず井上は、六月四日の閣議以後自国の孤立状態を憂慮し、閔王后を寄贈金で懐柔する「文治」的方略を一貫してとった。七月二日に彼は内閣に朝鮮に対する財政援助と要求緩和を内容とする意見書(将来の対韓方針)を提起した。閣議の速やかな決定を要求した井上の対韓方針は、すなわち、寄贈金という餌で閔王后の「引露拒日策」を遮断するというものであった。 しかし、この方略は伊藤や陸奥の考えとは差があった。この間最新情報に接し得なかった井上とは異なり、彼らはすでに国際環境が三国干渉当時とは違って自国に有利になりつつある事実を感知していたからだ。さらに井上の方略は、世論の呼応も受けることができず、事実上実行不可能であった。 したがって、「誰よりも日本国内の事情に精通していた彼は、自身の七月二日の提案が受け入れられるだろうと信じたのではなかった。彼はこれを口実にして、自分が公使職を辞任するのに必要な名分を整え、それから対韓方策を変えようとしたのである」。それゆえ、井上が七月二日に提起した「文治」的対韓方略とは、事実上初めから虚偽であったと言うしかない。 ところが、まさにこの段階で日本は局面を打開できる国際環境の好転を迎えたのである。日本政府は七月五日に「三国連合はまだ埋葬されてはいないものの、すでに死体に過ぎない」という駐独公使青木の報告を受けた。これは対韓政策の一大転換を可能にするものであった。 |

一方、日本政府は、5月10日に勧告を受諾し、6月4日には朝鮮への不干渉を閣議決定します。しかし、三国の結束はさほど強固なものではなく、ロシアとドイツの対立が次第に明らかとなります。日本政府は、遼東半島からの撤兵条件についての交渉を引き延ばしつつ、反転攻勢の機会を伺うことになります。

特命全権公使として、朝鮮内政改革を強引に推し進めて来た井上馨は、三国干渉後の対応を協議するため、6月20日から7月14日まで一時帰国します。この間、井上馨は、7月2日に、清から獲得する賠償金の一部(2%ほど)を朝鮮政府に寄贈する懐柔策を内閣に提示します。さらに、7月11日ころ、後任の特命全権公使として三浦梧楼を推薦します(井上馨の更迭は決まっていたようです)。著者は、この間の事情を次のように説明しています(134ページ)。

| ここで井上は、三国間の不和で自国に有利になった国際情勢と自身に対する国内の批判的世論により、懐柔という「文治」的方略では朝鮮問題の解決は難しいということを政府に認知させ始めた。七月二日になっても彼は自身の進退を明らかにしないまま、意図的に後任を選定する場合には王后との交際に慣れた者を任命せねばならないとした。 ところが、彼は突然態度を変え、自身とは政治的性向が全く違う「武断」的イメージの三浦を推薦した。この推薦こそ日本政府をして問題を「武断」的方法で解決するよう誘導した井上の決断であった。そして井上と同調するこの政策決定は、大体七月五日頃から七月一九日までになされたといえる。 特に七月一一日に井上の七月二日提案に条件が付けられ、七月一四日に井上が帰任のため日本を出発し、七月一七日に三浦が内諾した公使職就任を覆した点などがこれを傍証している。三国公使の干渉原則に対する日本政府の七月一九日付けの強硬な答弁は、再度これを確認するものであった。 |

しかし、井上馨は、朝鮮政府への寄贈を実現するように最後まで要求し続けています。また、井上馨の「武断」的本心を示す根拠として、著者が挙げているのは、井上馨が三浦梧楼を推薦したということだけです。しかも、7月11日ころ、推薦したという極めてあいまいな説明です。このような事実関係は、日本の史料から確認するほかなく、「欧米資料のなかに詳しく指摘されている思いもよらない重要な事実」により証明することは極めて困難なように思われます。

つまり、後任に三浦梧楼を推薦したという不確かな事実だけを足がかりに、後は、状況証拠と推測を積み重ねて、井上馨首謀説を導き出しているように感じられます。

| 2016/1/29 |