| 読書ノート / 近現代史 |

| 2016/2/3 |

| 閔妃暗殺:朝鮮王朝末期の国母(新潮文庫) | ||

|

編・著者 | 角田房子/著 |

| 出版社 | 新潮社 | |

| 出版年月 | 1993/7/25 | |

| ページ数 | 466 | |

| 判型 | 文庫 | |

| 税別定価 | 629円 | |

2010年に没したノンフィクション作家が閔妃(明成皇后)殺害の真相を探っています。この作品は、1988年1月、新潮社から出版され、1993年に文庫となり、2010年現在で19刷を重ねるロングセラーとなっています。

文庫本の解説(458ページ)によると、解説が書かれた1993年時点で、高校日本史教科書20冊のうち、この事件を扱っていたものは4冊以下だったそうです。

また、崔文衡「閔妃は誰に殺されたのか:見えざる日露戦争の序曲」(2004年)の訳者あとがき(221〜224ページ)によると、琉球大学の学生142人にアンケートを取ったところ、「全く知らない」84人、「聞いたことはあるが、事件の詳細については分からない」42人、「よく知っている」14人、無回答2人だったそうです。「よく知っている」と答えた14人のうち9人は、閔妃殺害に関する特殊講義を事前に受講していたということです。沖縄県の高校で使われている日本史の教科書13冊のうち、閔妃殺害を扱っていたのは6冊に過ぎず、しかもそのほとんどが欄外の記載だったということですから、上記アンケートで6割が「全く知らない」と答えたのも無理はないのかもしれません。

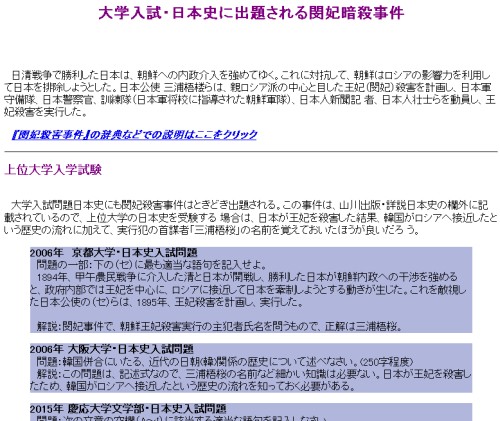

ただし、最近では大学入試でも、この事件が出題されるようにはなっているようです(大学入試・日本史に出題される閔妃暗殺事件)。ただ、三浦梧桜の名前を書かせるのは、やや細か過ぎる感じもします。

いずれにしても、本書が出版された1988年ごろは、一部の研究者以外の、ほとんどの日本人は、王妃殺害の事実も知らなかったものと思われます。そんな頃に、日本のノンフィクション作家が、この事件を取り上げ、35万部以上のロングセラーとなり(角田房子3部作−韓日関係100年を読む)、日本で出版されたその年に韓国語訳が出版されたことは、日本のみならず韓国においても、日韓現代史への理解を高めるのに多大な影響を及ぼしたものと思われます。韓国でも、閔妃(明成皇后)が見直されるようになったのは、この20年ほどのことだそうです(知っていますか明成(ミョンソン)皇后)、KNTV ドラマ 明成皇后)。

本書は、崔文衡「閔妃は誰に殺されたのか:見えざる日露戦争の序曲」によって、「真実にそっぽを向き、「小説」を書いた日本女性に、わが国の読者たちはもちろん、知識人たちまでもかなり篭絡された感じは否めない」と激しく攻撃されています。それを受けてか、アマゾンの批判的レビューでも「小説」と攻撃されています。崔文衡「閔妃は誰に殺されたのか:見えざる日露戦争の序曲」は、本書が「陸奥宗光や伊藤博文など政府首脳が殺害に直接関与したという確証は見つからなかった」としていることを批判しているので、矛先は逆方向ですが、韓国歴史家と日本のネット右翼に奇妙な共闘が成立しているようです。

本書は、ノンフィクション作品であり、歴史書ではありません。ただ、歴史小説かというとそうも言えない気もします。小説=フィクション=虚構、とするならば、司馬遼太郎作品は、(考証の甘さに批判もありますが)歴史事実に基づいていますから、ノンフィクションとも言えそうですが、やはり、歴史小説だと思います。司馬作品の特徴は、歴史を題材に、独自の文明論・歴史像を展開していることにあり、むしろそちらの方に力点を置いているように感じられるからです。

その点、本書は、王妃殺害の真相を探ることに主眼があるから、小説ではなくノンフィクション作品だと思うのです。しかし、歴史書とは言えなと思います。それは、想像による心理描写を行っているからです。

たとえば、閔妃が王宮に入ったばかりで、孤独で無力だった時代を、次のように描写しています(75ページ)。

| 閔妃は王妃の誇りにかけて、王の夜の訪れのないことなど全く気にかけていない態度をとり続けた。無用と知りながら、彼女は夜化粧を怠ったことはない。もしそれをやめれば、宮女たちは王妃の悲しみをかいま見た思いで、あわれみや同情をよせるであろう。それは侮りに通じる、と閔妃には思われた。彼女は娘時代から、孤児という境遇に同情を示されることさえ嫌いだった。 宮女たちが退出した後、閔妃は化粧したばかりの顔を鏡に向けて自分に話しかける。人に心を開くことのない彼女の相談相手は、自分以外にはない。王宮とは闘争の世界だ、と見きわめている閔妃は、夜ごとの鏡の前の自問自答で、その闘争に勝ちぬく手段を検討する。こうして彼女は勉学に励む決意をかためた――と私には想像される。 |

一方、歴史事実については、極力、想像を排しているように思われます。たとえば、事件と日本政府の関係について、次のように述べています(430ページ)。

| 三浦梧楼が駐韓公使として赴任するとき、すでに閔妃暗殺計画を抱いていたことは、彼の手記からも明らかである。この決意は、「日本政府が対韓方針を明示しないのなら、自分で自由にやるのほかはない」という彼の心境から生まれ、固まったものなのか。またはその底に”国家の意志”。政府の秘密指令”があったのか――。 「あった」とする説は多い。その主なものを挙げると、まず井上馨の線である。井上が一時帰国してからソウルに戻った後の王夫妻に対する態度急変を理由として、日本政府と彼との間に「閔妃暗殺の密謀」が成立していたとし、井上はその地ならしをしたところで、後任に三浦梧楼を推薦し、公使となった三浦がそれを実行した――という説。 次に、三浦のような強い性格の軍人が、政府に要請した対韓政策の決定も示されないまま、おとなしく赴任するはずはない。閔妃暗殺を含む。政策の決定”を示されたか、または。あうん”の呼吸でそれを了解して渡韓した、とする説。 いずれも《そうかも知れない》とは思えるのだが、証拠と呼べるだけの裏づけはない。要するに「想像の域を出ない」と言うほかはないだろう。 資料に基づく限り、閔妃暗殺は三浦梧楼の犯罪である。当時の公使には軍の指揮権もあり、機密費もたっぷり持っていた。政府と裏でつながっていなくても、独力で閔妃を暗殺することは可能であった。今の私には、当時の日本の政治的状況と日清戦争直後の国力、軍事力から判断して、政府が閔妃暗殺に直接関係していたとは考えられない。 |