| 読書ノート / 近現代史 |

| 2016/2/13 |

| 日露戦争と大韓帝国:日露開戦の「定説」をくつがえす | ||

|

編・著者 | 金文子/著 |

| 出版社 | 高文研 | |

| 出版年月 | 2014/10/15 | |

| ページ数 | 480 | |

| 判型 | 四六判 | |

| 税別定価 | 4800円 | |

本書は、同じ著者の「朝鮮王妃殺害と日本人:誰が仕組んで、誰が実行したのか」の続編ともいえます。著者は、本書の狙いについて次のように説明しています(471ページ)。

|

五年前に、『朝鮮王妃殺害と日本人』(高文研、二〇〇九年二月)を上梓しました。 |

もっとも、1895年時点で、韓国の完全支配、さらに満州への勢力拡大の意図や、それに伴いロシアとの武力衝突が不可避なものとなるとの予測があれば、電信線確保は重要な意味を持つことになります。

①日露戦争は日本がロシアに仕掛け、②仁川、旅順奇襲や日本海海戦で電信線が重要な役割を果たしたことを証明するのはその傍証となります。それが「朝鮮王妃殺害と日本人」の続編としての本書の狙いであるように思われます。

王妃殺害以降の流れを年表にまとめると次のようになります。

| 1895/10/8 | 王妃殺害 |

| 1896/2/11 | 露館播遷(ろかんはせん):高宗が王宮(景福宮)を抜け出し、ロシア公使館に保護を求める。親日派の閣僚を罷免し、新たな内閣を組織 |

| 1896/6 | 山形・ロバノフ協定 日本はソウル以北の電信線の占有を放棄、ロシアの電信架設権を認める 日本は、釜山-ソウル間に架設した電信線の占有を維持、電信線守備のための憲兵200名、ソウルに2中隊、釜山と元山に各1中隊を派遣 |

| 1897/2/20 | 高宗がロシア公使館を出て、慶運宮(現在の徳寿宮)に移る。宮内の静観軒裏側にはロシア公園に通じていた狭く長い秘密地下通路が今も残っているそうです |

| 1897/10/12 | 高宗が大韓帝国皇帝に即位 |

| 1898/3 | ロシアが旅順、大連を25年租借 |

| 1898/4 | 西・ローゼン協定:満韓交換論に一歩近づく ロシアは韓国における日本の投資を妨害しない 日本は満州がロシアの勢力圏であることを暗に認める |

| 1900 | 義和団事件 |

| 1902/1 | 日英同盟の締結 |

| 1902/4 | ロシアと清は満州還付条約を締結するが、ロシアは満州から撤兵せず |

| 1903/8 | 日露交渉始まる |

| 1904/1/21 | 高宗が中立宣言を世界に向け発表。 |

1896年2月11日、高宗は(二度にわたり日本軍に蹂躙された)景福宮を脱出し、ロシア公使館に保護を求め、そこを拠点に巻き返しを図ります。そして、親日派の閣僚を罷免し、新内閣を組織し、反日の姿勢を明確にします。王妃殺害という強硬手段は、日本にとって、裏目と出たことになります。

しかし、ロシアは日本と全面対決してまで朝鮮王朝に肩入れするつもりはなかったようで、1896年6月、山形・ロバノフ協定で日本と手打ちを図ります。ソウル以北については、ロシアの電信架設権を認める代わり、釜山-ソウル間では、日本に電信線の保持を認め、限定的ながら部隊の派遣も認めました。

その後、1897年2月20日、高宗がロシア公使館を出て、慶運宮に移り、10月12日、国号を大韓帝国とします。一方、日本とロシアは、1898年4月、西・ローゼン協定を結び、満韓交換の姿勢がさらに鮮明となります。

しかし、1900年の義和団事件を契機に、ロシアが満州に派兵、事件後も撤兵しなかったため、日本との間に緊張が高まります。

日露交渉から開戦までの動きについて、著者は次のように述べています(33~34ページ)。「もっぱらロシアの南下政策が過大に宣伝され」たことが、日露戦争=祖国防衛戦争という主張につながったものと思われます。

|

日露開戦の前年、一九〇三年の八月から開始された日露交渉とは、「満州還付条約」で決められたロシア軍の第二期撤兵期限(同年四月)をロシアが守らなかったことを「奇貨」として、日露協定を見直し、日本が韓国においてロシアから受けている制約を撤廃し、韓国における日本の完全な自由権をロシアに認めさせようとしたものである。 |

本書の記述にしたがって、日露交渉から開戦までの動きを年表にまとめると次のようになります。

| 1903/8 | 日露交渉始まる。両国とも強気の姿勢で、交渉は平行線。シベリア鉄道が完成すれば、不利になると日本は認識 |

| 1904/1/6 | ロシアが譲歩の姿勢を見せる。 |

| 1/12 | 内閣元老会議は早期開戦で意志統一。御前会議で天皇は「尚お一度催促して見よ」と慎重姿勢。しかし、それ以降、軍部は1月末開戦へ向け準備を進める |

| 1/16 | 海軍大臣と逓信大臣が、海外電報取締に関する協定を結ぶ |

| 1/29 | 日本の要求を呑んだ回答書が、ロシア政府から2月2日に旅順の極東総督に送られ、数日中にも日本政府に届くかもしれない、という報告が、栗野駐露公使から日本外務省に届く |

| 1/30 | 午前9時、政府首脳会議で、伊藤博文が「一刀両断の決を為さざるを得ざる(しなければならない)」と述べる |

| 1/31 | 海軍大臣が海軍幹部に「最後の訓示」 |

| 2/3 | 午前、内閣元老会議が開戦を議決 午後3~4時半、御前会議の開催を奏請 午後7時、「旅順艦隊が出港、行方不明」の電報届く |

| 2/3~4 | ロシアの回答書が、旅順の極東総督と駐日ロシア公使に電送される。極東総督は5日に電文を駐日ロシア公使に転送。いずれの電文も、7日午前7時に駐日ロシア公使に届く(著者は、譲歩案を示されると開戦の口実がなくなるため、日本がこの回答書を検閲し抑留したと推測) |

| 2/4 | 御前会議で、海軍大臣が、「行方不明」の旅順艦隊の出動目的は佐世保、対馬襲撃などにあるとの予測を説明(実際は洋上訓練などが目的と見ていた)、天皇は旅順艦隊撃破を許可、軍事行動開始のゴーサインとなる 夕刻の陸海軍合同会議で、陸軍への動員令発令を解除、海外との通信規制などを決定。海軍大臣が1月16日の協定に基づき、2月5日正午から8日正午まで72時間の海外発送電報の停止を依頼。 |

| 2/5 | 陸軍に動員令発令、韓国北部と満州からロシアに通じる電信線は、日本の軍事諜報員により切断される。正午から8日正午まで、日本のロシア公館は、海外への送信ができなくなり、通信社の電信も検閲を受ける |

| 2/6 | 午前9時、連合艦隊が続々と佐世保を出港 午後4時、日本政府が、駐日ロシア公使に最後通牒を通告 |

一方、ロシアは直前まで妥協の道を探っていたようで、戦争する意志はなかったようです。ロシアのラムスドルフ外務大臣は、2月2日にも譲歩案を示せそうだと、栗野中露公使に伝えています。実際、2月4日までには回答書を旅順の極東総督と駐日ロシア公使に電送されています。ただし、電文が駐日ロシア公使に届いたのは7日午前7時だったということです。著者は、日本政府が電文を検閲し、7日まで留め置いたと見ています。

ロシアとしては、妥協案を示したにもかかわらず、いきなり最後通牒を通告され面食らったものと思われます。さらに、電信線を遮断されたことにより、旅順艦隊や仁川の軍艦は、最後通牒通告という状況が把握できないまま、突然日本艦隊の奇襲を受けたようです。

当時、駐露公使であった栗野慎一郎は、次のように再三にわたり、「ロシアに戦意はなかった」と発言しているとのことです(127~128ページ)。

|

『伊藤博文秘録』は、一月三〇日付伊藤の手書、同日付小村の栗野あて電報に続き、さらに「子爵栗野慎一郎氏談」を載せている。栗野は次のように語った。

栗野は、このほか、ラムスドルフが日本との関係を円満に進めるために、日本人の友人を多く持つローゼンを再び駐日公使に起用した話をし、ラムスドルフが「此辺の事まで心配して居た」とか、「此人は非常な君子人だった」とか語っている。 栗野についてはまた、ロシアから召還されて帰国した後、郷里の福岡で有志の歓迎会に出席したとき、「ロシアには戦意はなかった」と発言して物議をかもしたことが『小村外交史』三五九頁に書かれている。それから二十数年後、伊藤の手書に解説を求められたときも、再び「私の見た処では、露国としては日本と事を構へようなどとは毫頭考へて居らなかったらしい」と発言したのである。栗野慎一郎の胸中には、結果的に自分がラムスドルフを騙していたことについて、呵責の念が去来していたのではないだろうか。 |

本書では、基本史料として、「極秘明治三十七八年海戦史」と「日露戦役参加者史談会記録」に依拠しています。 著者は、「極秘明治三十七八年海戦史」について次のように説明しています(148ページ)。

|

海軍軍令部は日露戦争終結直後の一九〇五年一二月から一九一一年三月にかけ、およそ五年余の年月を費やして、全一二部一五〇冊に及ぶ膨大な『極秘明治三十七八年海戦史』(以下『極秘海戦史』と略)を編纂した。同書は、日本においては防衛省防衛研究所図書館史料室が所蔵する千代田史料中に、ほぼ完全な形で一組のみ保存されている。 |

つまり、東郷ターンやT字戦法などはなかったようであり、バルチック艦隊の航路もちゃんと把握されており「東郷さんは神のような英和」によって予測したのではなかったようです。

「日露戦役参加者史談会記録」については、著者は次のように説明しています(154~155ページ)。

|

一九三五(昭和一〇)年には、日露戦争三〇周年を記念して、新聞社が各種の企画を組み、またその記録が単行本として出版された。 |

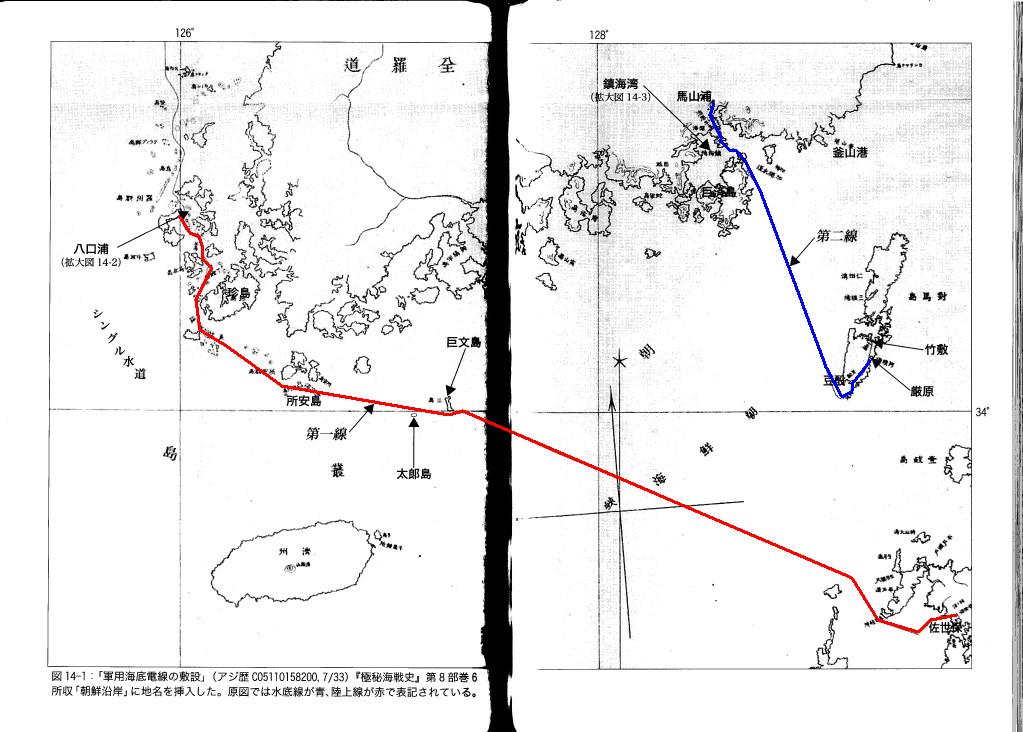

本書によると、日本海軍は開戦直前に、対馬と佐世保から韓国南岸に、(赤と青で示した)2本の海底電線を次の図(242~243ページ、クリックで拡大)のように敷設しています。

佐世保-八口浦(パルグポ)の第一線は、1904年1月11日、佐世保から敷設を始め、1月15日に作業を完了しています。2月6日に佐世保を出港した連合艦隊(第一艦隊、第二艦隊)は、7日に八口浦に集合し、海底電線により軍令部から最新情報を受け取り、旅順と仁川への奇襲に出撃します。

厳原(いずはら)-馬山浦(マサンポ)の第二線は、第三艦隊の鎮海(チネ)湾占領と並行して敷設されます。第三艦隊は、5日朝、呉を出港し、6日、鎮海湾と馬山電信局を占領、ロシア船舶を捕獲します。著者は、これをもって日露戦争が始まったとしています。

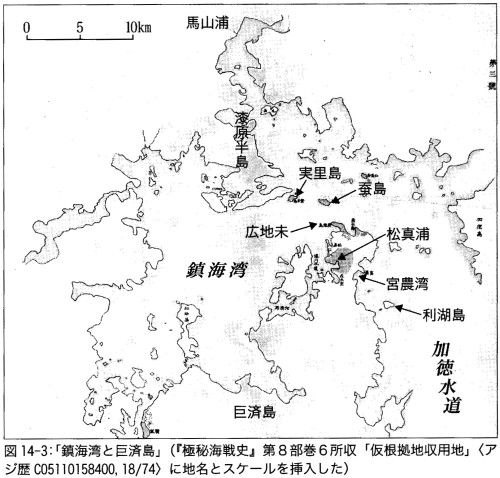

鎮海湾(下図、257ページ)は、釜山西方にあり、広い湾内は、湖水のように静穏で、水深が深く、大型戦艦も入ることができ、入り口は事実上、北東の1箇所しかなく、防衛にも適しています。日本海軍は、ここを根拠地とすることを計画しており、後に、松真浦は連合艦隊旗艦「三笠」の専用泊地となります。

海底電線の敷設は、6日朝、対馬から始まり、10日朝には完了しています。これで、「三笠」は電信で東京とつながることになります。

日本海海戦に至る経緯と、海戦の真相を著者は次のように説明しています(332~334ページ)。〈注1〉は、大江志乃夫「バルチック艦隊 (中公新書)」(196ページ)で、〈注2〉は、ロストーノフ「ソ連から見た日露戦争」(336ページ)で、〈注3〉は、外山三郎「日露海戦新史」(223ページ)です。

|

一九〇五(明治三八)年五月二七日から二八日にかけて、日本では「日本海海戦」と呼ばれ、ロシアでは「ツシマ海戦」と呼ばれる日露両艦隊の一大海戦があり、日本の連合艦隊によってロシアの第二、第三太平洋艦隊(バルチック艦隊)が壊滅させられた。 |

また、2000年3月29日放送の「その時歴史が動いた 運命の一瞬、東郷ターン ~日本海海戦の真実~」では、東郷ターンの成功が勝利に結びついたとしています。

これらの「定説」を覆すのが、本書の狙いであったと思われます。

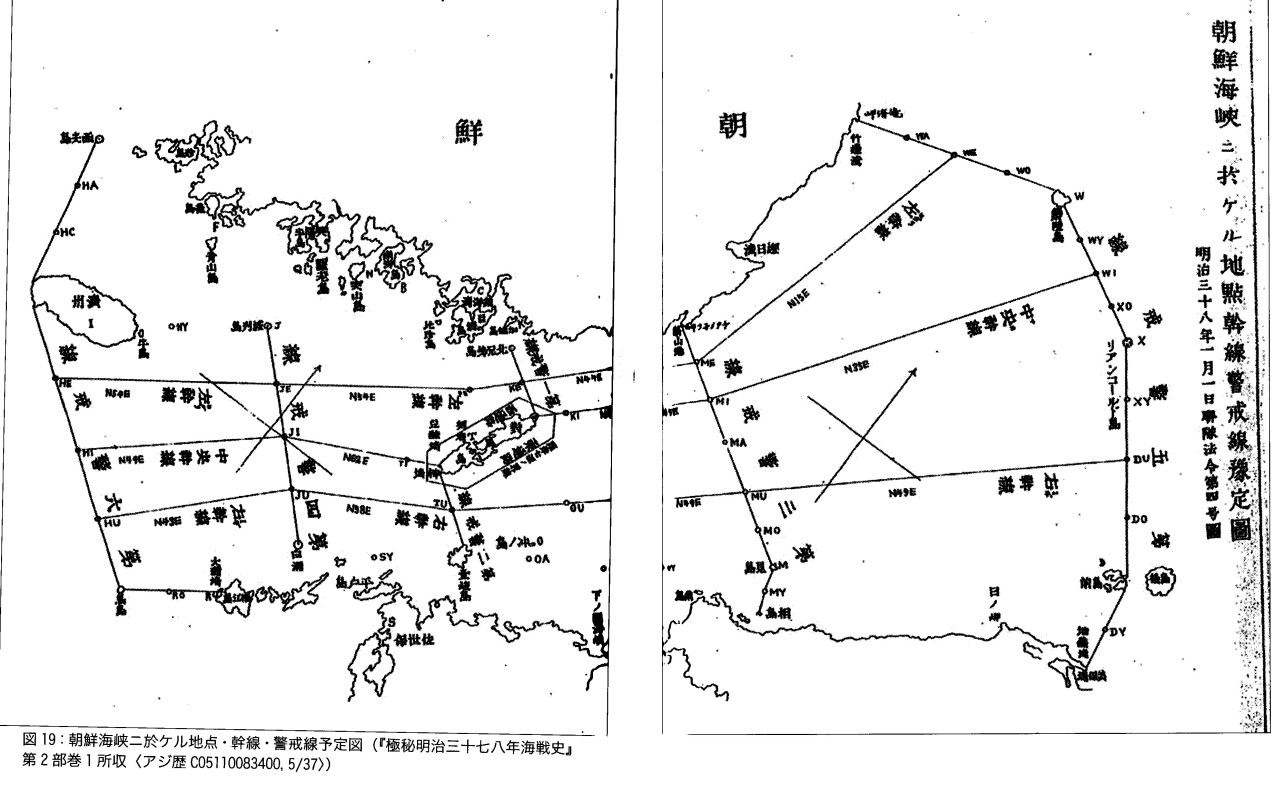

「バルチック艦隊が朝鮮海峡を通過するしかない」という前提で決定された「朝鮮海峡の哨戒計画」とは次のようなものです(382~383ページ、クリックで拡大)。第二太平洋艦隊(バルチック艦隊)がバルト海のリバウ軍港を出港した1904年10月中旬から1ヶ月半、旅順要塞が降伏した1905年1月1日付けで作成、10日から実施されました。朝鮮海峡に海底電線をめぐらし、艦船の無線通信と組み合わせて、バルチック艦隊の動きを監視しようという計画です。

海軍首脳は、朝鮮海峡がバルチック艦隊との決戦場となると考えていたでしょうが、バルチック艦隊が太平洋を迂回し、津軽海峡経由でウラジオストックを目指す可能性も全く否定することもできなかったと思われます。

2000年3月29日放送の「その時歴史が動いた 運命の一瞬、東郷ターン ~日本海海戦の真実~」では、「極秘明治三十七八年海戦史」の記述をもとに、津軽海峡に向かうべきか直前まで迷う東郷平八郎の姿を描いています。

東郷ターンについては、2005年1月26日放送の「その時歴史が動いた 日露戦争100年 日本海海戦 ~参謀 秋山真之・知られざる苦闘~」では、当初の作戦が失敗した様子を描いています。

結局、机上の作戦はうまく行かなかったものの、①バルチック艦隊は、装備の点検、試運転、乗員の訓練等、すべてが不十分であり、②七ヶ月、三万キロの航海で極度に疲弊、③日本海軍の海底電線と無線通信の監視網により動きが完全に読まれていたこと、が日本海海戦の勝敗を決したようです。

本書では、リヤンコ島(リヤンコールト、竹島)の戦略的価値に注目しています。

現在の竹島は江戸時代には松島と呼ばれ、鬱陵島が竹島と呼ばれていました。ところが、明治になって、松島と竹島という呼び名がそっくり入れ替わってしまうという珍事が起こります。その経緯を次のように説明しています(337~339ページ)。

|

その後、日本において、竹島、松島の名前が入れ替わってしまう。 さて、リヤンコ島は、狭い水道(海峡)をはさんで東西にふたつの岩礁が向き合う形の石の島であり、吹き荒ぶ海風にさらされて樹木も生えず、飲料水もほとんどなく、人の住める島ではない。ただ、水道の両側にわずかばかりの平坦の礫地があり、そこに舟を引き揚げて小屋掛けをすれば、持ち込んだ水と食料で暮らしながら、アシカ猟やアワビ漁を行うことができた。 |

| 架空の島 | 鬱陵島 | 竹島・独島 | |

| 江戸時代の日本 | 竹島 | 松島 | |

| 李氏朝鮮 | 鬱陵島 | 独島 | |

| シーボルト | アルゴノート (竹島) |

ダジュレー (松島) |

|

| 1883・海軍水路局 | 鬱陵島 (一名松島) |

リヤンコールト (リヤンコ島) |

|

| 1905/1/28・閣議 | 松島 | 竹島 |

そして、日本海海戦を目前に控えた1905年1月28日、リヤンコ島を日本領とする閣議決定がなされます。その際、島名を日本風の竹島と名付けます。江戸時代は松島と呼ばれていたのだから、そのように名付ければ良さそうですが、その名前はすでに鬱陵島に使われているので、安直に竹島と名付けたようです。これで、島名の入れ替わりが完了します。

リヤンコ島は、バルチック艦隊の監視網の最終ラインにあり、ウラジオ艦隊の監視網の入り口にもなりますから、当時は戦略上重要な意味があったものと思われます。

しかし、当時の日本海軍は、日韓議定書を根拠に、韓国の領土を自由に使えたのですから、あえて日本領に編入する必要もなかったようにも思えます。この点について、著者は次のように推測しています(390~392ページ)。

|

「日本海海戦」は、無線電信と有線電信を組み合わせ、朝鮮海峡の戦略的封鎖網を構築した日本海軍のハイテク勝利であったことを述べた。そして、この戦略的封鎖網構築の過程で、鬱陵島とその付属の島、リヤンコ島がにわかにクローズアップされてきたことも紹介した。 |