| 読書ノート / 近現代史 |

| 東学農民戦争と日本:もう一つの日清戦争 | ||

|

編・著者 | 中塚明・井上勝生・朴孟洙/著 |

| 出版社 | 高文研 | |

| 出版年月 | 2013/6/20 | |

| ページ数 | 190 | |

| 判型 | 四六判 | |

| 税別定価 | 1400円 | |

日韓の学者3氏、中塚明・奈良女子大名誉教授、井上勝生(かつお)・北大名誉教授、朴孟洙(パクメンス)・円光大教授による東学農民戦争の概説書です。

中塚教授は、戦前生まれで近代日朝関係史が専門です。井上教授は終戦の年の生まれで、幕末・維新史が専門ですが、この20年程、東学農民戦争の研究に踏み込んでいます。朴教授は戦後世代で、フィールドワークを主体に30年にわたって東学農民革命の研究を続けています。

執筆の分担は次のようになっています。中塚教授が総論的に日清戦争と東学農民戦争の関係を説明し、井上教授が本論として東学農民戦争の実態を解説し、朴教授が付論的に韓国における東学農民戦争の評価を解説しています。

| はじめに……………中塚 明 Ⅰ 日清戦争をめぐる歴史の記憶………………中塚 明 Ⅱ 東学農民戦争はどうして起こったのか………中塚 明 Ⅲ 日本軍最初のジェノサイド作戦………………井上 勝生 Ⅳ 東学農民戦争の歴史をあるく…………………中塚 明 Ⅴ 東学農民革命と現代韓国……………………朴孟洙 |

| この「大規模な農民反乱」は、その当時から「東学党の乱」と呼ばれてきました。第二次世界大戦後には、この一八九四年の干支(えと)が甲午(こうご=きのえうま)の年であったことから「甲午農民戦争」と呼ばれることもありました。 「東学党」という「党」などはありませんから、この言い方は正しくありません。しかし、「東学」の地方組織と深く結びついて起こったことから、あたかも「東学党」というものがあったかのようにいわれたのでしょう。 「東学党の乱」、特に「乱」という呼び方は、この農民の大衆的な決起を、「許しがたい、ふとどきだ」と思った当時の朝鮮王朝政府や地方役人から見た呼び方です。また、いったんは静まったのに、日本軍が朝鮮の王宮を占領した暴挙への怒りから、秋になってふたたびより大規模に、より広い地域で日本軍と真っ正面から戦うようになると、日本政府や日本軍は、抗日の朝鮮人民を、ことごとく「東学党」という組織によって立つ「乱民」とあしざまに言い、その皆殺し作戦を正当化したのです。 そしてそのとき農民たちがよりどころとした「東学」についても、これは低俗な民間の迷信的な信仰にもとづくものとの見方が世間にひろめられました。 |

|

それでは、現在の韓国で東学(思想)と東学農民革命はどのような位置を占め、どのような評価を受けているのでしょうか。これを正確に理解することが、韓国の近現代史の特徴、あるいは現代の韓国人が経験してきた歴史の流れを知る鍵になるともいえます。 |

「Ⅰ 日清戦争をめぐる歴史の記憶」では、日清戦争開戦の実情をまとめています。ここでは、東條英教(日清戦争当時の大本営参謀、東條英機の父)「征清用兵隔壁聴談」から、軍中枢が本音で語った開戦秘話を次のように(22~23ページ)紹介(現代文に意訳)しています。この「隔壁聴談」の現代語訳は、泉章四郎「東條英教『日本の戦争論』を読む」(文藝春秋企画出版部) に収められています。訳者によると、この本は東條英機が1896年5月以降、参謀本部戦史編纂部長時代に著したものだそうです(東條英利「東條的世界最古の国へようこそ」も参照)。

|

……日本軍がソウルから南進して清国軍と交戦することになると、大鳥圭介公使は外交官としての職責上心配なことがあった。それは日本軍が清国兵と衝突するのに適当な口実を得ることであった。 |

いったんは放棄していた「清国からの独立問題」というのは、「清韓宗属」問題を開戦の理由とする案が「そのようなことは大昔からのことだ」として、閣議で伊藤博文総理らに反対されたことを指しています。なお、王宮占領案も閣議で反対されていたようです。現地部隊の独断専行はこのころから始まっていたのかも知れません。

「Ⅱ 東学農民戦争はどうして起こったのか」では、東学の歴史を解説しています。その内容を年表にまとめると次のようになります。

| 1824 | 慶州の没落両班として崔済愚(チェジェウ)生まれる |

| 1860 | 崔済愚が東学の思想を伝え始める |

| 1864 | 崔済愚が逮捕・処刑され、東学は非合法化される。2代目指導者は崔時亨 |

| 1876 | 日朝修好条規を結び朝鮮が開国し、国内経済が混乱。1880年代後半から、東学は、慶尚道・江原道から、忠清道、全羅道へ広がる |

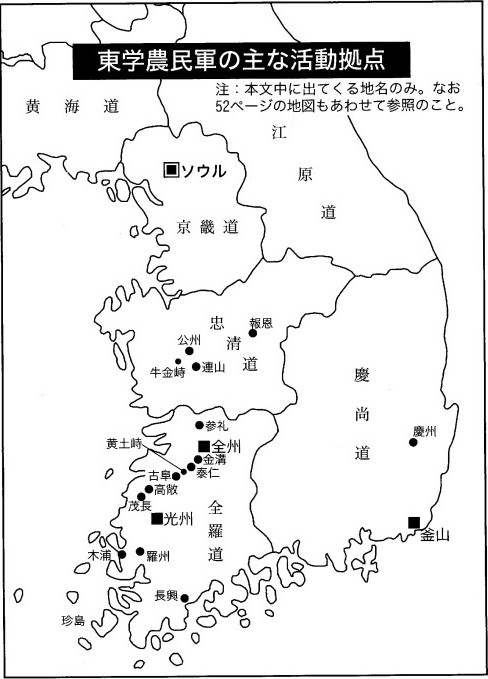

| 1893/3 | ソウル・王宮前で40余名が東学の公認を訴え 総本部のある忠清道・報恩で2~3万人の大集会を開く 全羅道の金溝でも、数千~1万人が集会、全琫準(チョンポンジュン)が表舞台に登場 |

| 1894/2 | 全琫準らが全羅道・古阜で武装蜂起 |

| 1894/5/10 | 農民軍が黄土峙(ファントゼ)で最初の大勝利 |

| 1894/5/31 | 農民軍が全羅道の首府・全州を占領 |

| 清と日本が介入の動き | |

| 1894/6/10 | 農民軍が悪政改革27カ条を出し全州を撤退し(全州和約、11日に撤退したという説もあるようです)、第1次農民戦争が終了。以降、農民軍はそれぞれの故郷に帰り弊政改革に着手する |

| 1894/7/23 | 日本軍が朝鮮王宮占領。8月になってその事実を知った東学農民軍は地方の改革を取りやめ、武装蜂起の準備を進める。また、各地で抗日闘争が始まる |

| 1894/10/12 | 全琫準ら南接(南部)指導部が「起包(蜂起)」を宣言 |

| 1894/10/16 | 北接教主・崔時亨が「起包」を宣言 |

全州和約成立の経緯については、次のように述べています(45~46ページ)。

| このとき東学農民軍の鎮圧を口実に、清国と日本が朝鮮に出兵してきます。 一方、王朝政府軍の反撃をうけて、東学農民軍は全州を占領し続けることは困難になってきました。 こうした内外の緊迫した情勢の中で、東学農民軍は、悪政改革の二七ヵ条を政府軍側に出し、全州を明け渡します。 |

全州を維持することすら困難な状況であることが分かり漸進的な穏健路線に転換したということのようです。国王李氏の本貫・全州李氏の発祥の地である

全州を占領されたため、あわてて清に援軍を依頼したことが、農民軍の譲歩を引き出すことに役立った面もあるでしょうが、それが日本に出兵の口実を与えたのですから、やはり結果的には戦術を誤ったといえそうです。

東学思想の特徴については、36~38ページに、かなり詳細な説明があります。その内容を十分理解できたわけではありませんが、平等主義、福祉主義、民族主義に加え、「教えを真心から信じるようになれば病もなおる」といった、幻想的な宗教的側面も併せ持っていたように思われます。

「Ⅲ 日本軍最初のジェノサイド作戦」では、第2次農民戦争の経緯を詳細に解説しています。年表にまとめると次のようになります。

| 1894/7/23 | 日本軍が朝鮮王宮占領。8月になってその事実を知った東学農民軍は地方の改革を取りやめ、武装蜂起の準備を進める。また、各地で抗日闘争が始まる |

| 1894/10/12 | 全琫準ら南接(南部)指導部が「起包(蜂起)」を宣言 |

| 1894/10/16 | 北接教主・崔時亨が「起包」を宣言 |

| 1894/10/23 | 日本軍第1軍の鴨緑江渡河作戦始まる |

| 1894/10/25 | 日本軍第1軍の第5師団司令部も鴨緑江を渡河 忠清道東学農民軍が兵站部を狙って一斉蜂起 |

| 1894/10/27 | 川上操六兵站総監が「悉く殺戮」を命令 |

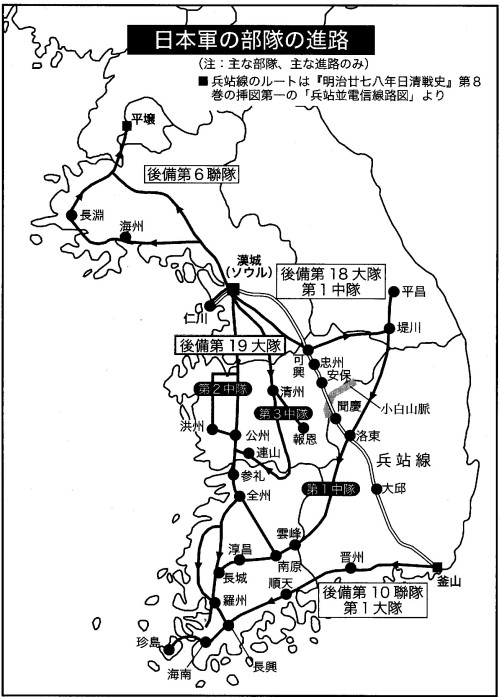

| 1894/10/28 | 大本営が、ソウル守備隊3個中隊(後備第18大隊)と東学農民軍討伐専任の3個中隊(後備第19大隊)の派遣を決定。(1個中隊の兵力は220人程度) |

| 1894/11/12 | 3個中隊(後備第19大隊)がソウル近郊から3方面に南下、東学農民軍を全羅道西南部に追い込み殲滅する作戦を開始(12/9終了予定)、さらに後備第18大隊第1中隊と後備第10連隊第1大隊、軍艦2隻も応援に加わる。朝鮮全体で討伐作戦に動員された日本兵は4000人程度と見られる |

| 1894/11/20~22 | 北接農民軍と南接農民軍が合流、第2中隊との間で、東学農民戦争最大の激戦(第1次戦)が公州南方の牛金峙(ウグムチ)で行われる |

| 1894/12/4~7 | 第2次戦が行われ、東学農民軍が敗退。竹槍と火縄銃の農民軍と、訓練されたライフル銃の近代歩兵隊では、200名に1名で対抗できるほどの著しい戦力差があった |

| 1895/1/4 | 後備第19大隊の3個中隊が全羅道の羅州府にそろい、殲滅作戦本部を設置。以後、殲滅命令相次ぐ |

| 1895/2/11 | 南大隊長が本部を引き払って帰途につく |

1894年10月になって、日本軍の主力が鴨緑江を渡り、清国領に侵入すると、北接農民軍が忠清道の安保、忠州、可興の各兵站部を狙って一斉に蜂起します。日本軍の主力部隊が清国領に侵攻した隙をついて、兵站線という弱点を標的として攻撃を仕掛けたわけです。これに対し、川上操六兵站総監が「東学党を悉く殺戮すべし」との命令を発します。また、大本営が、ソウル守備隊3個中隊(後備第18大隊)と東学農民軍討伐専任の3個中隊(後備第19大隊)の派遣を決定します。1個中隊の兵力は220人程度ですから、殲滅作戦を担当した後備第19大隊は660人程度の規模だったことになります。

後備第19大隊の3個中隊は、11月12日、3方面から南下し、東学農民軍を全羅道西南部に追い込み殲滅する作戦を開始します。さらに、ソウル守備の後備第18大隊のうち第1中隊が東学農民軍の北上に備え、後備第10連隊第1大隊も釜山から全羅南道に進軍し農民軍包囲に協力し、軍艦2隻も作戦を支援しています。最近の研究では、作戦に参加した日本軍は4000人に及ぶことが分かってきたそうです(99ページ)。

東学農民戦争最大の激戦地・牛金峙(ウグムチ)では、第1次(1894/11/20~22)、第2次(1894/11/20~22)の2度の激戦が行われました。農民軍の分断作戦が成功し、戦闘に参加できた日本軍は第2中隊のみで、特に第1次戦では、さらにその半分の100人程度の兵力だったそうです。それで、2万人にも及ぶ農民軍を撃退できたのですから、200名に1名で対抗できるほどの著しい戦力差があったことになります。

著者は、このように農民軍を殲滅するような処罰法は、当時の朝鮮の社会通念とは異質のものであったと、次のように述べています(66~67ページ)。

| 朝鮮の農民を、日本軍がことごとく殺戮するような対処は、朝鮮の主権を大きく侵害していました。第一に、朝鮮は日本の交戦国ではなかったのです。朝鮮の農民は、朝鮮政府の主権のもとにありました。またかりに朝鮮が交戦国であったとしても、敵国の捕虜は、将校であっても、国際法の捕虜取り扱いの慣行によって、殺害されることはないのです。日本は、日清戦争で、文明国であることを宣伝するために、国際法学者・有賀長雄を軍に招いていました。しかし東学農民軍に対しては、日本政府と軍は、国際法を意に介することはなかったのです。 一方、朝鮮政府は、民乱に蜂起した農民を「ことごとく殺戮」するような対処はしていませんでした。朝鮮政府の東学農民のような民乱に対する処罰については、韓国の朴廣成(パンカンソン)さんや金洋植(キムヤンシク)さんらによって実証的に研究されています。その実証研究を見ますと、朝鮮の民乱処罰法は、数千名の民乱であっても、死罪になるのは首謀者一、二名であって、幹部の指導者たちは、流罪でした。日本では、朝鮮の民乱処罰は、王朝政府が過酷な対処をしていたように誤解されていますが、その処罰は日本の百姓一揆に対する処罰とだいたい同じなのでした。逆に、日本の一揆処罰の現場では、一揆記録を読むと分かるように、獄死者がたいへんに多かったのでした。 また日本の歴史研究者の間には、朝鮮王朝政府が日本より未開で、苛酷な農民支配をしていた、という誤解が広く行きわたっているようです。しかし朝鮮では、民乱に非道を指弾された地方官は、かならず処罰されたことに注意する必要があると思います。その処罰の程度も、民乱の幹部と同じ重さである流罪が通例でした。ただし金洋植さんによれば、処罰された地方官は、復活する場合が多々あったということです。それにしても、日本では、百姓一揆に指弾された地方官に対する追究自体がまれであったのですから、比較の次元が違っています。しかも金洋植さんの研究によれば、一九世紀後半には、朝鮮王朝の民乱処罰は緩和されたものになり、日清戦争に近づくとますます緩和されて、民乱での死罪はほとんどなくなっていました。東学農民軍を「ことごとく殺戮するべし」という川上操六命令は、朝鮮の社会通念からは、まったく異質な処罰法だったのです。 |

一方、そういう地獄絵図は、よく読めば、次の一例のように、地方新聞などに掲載されていたのでした。『宇和島新聞』は、日清戦争中にだけ刊行された自由党系の新聞ですが、たとえば先に紹介した洪州の戦いに参加した軍人の手紙が掲載されていました。第二中隊に配属された宇和島の一等軍曹が兄に出した手紙でした。次のように記されていました。

殺到する東学農民軍を、「四百メートル」まで引きつけてライフル銃で狙撃するのは、日本軍の常用の戦法だったのです。弾丸三千百余発を発射した一等軍曹は、「百発百中、実に愉快を覚えたり」と記しています。続けて、東学農民軍を「烏合の土民」と呼んでいました。自国日本が強兵であることを騎り、朝鮮民族の尊厳を無視した、無惨な手紙としか言いようがありません。そして実は、地方新聞に掲載された軍人の手紙には、こういう言説があちこちに見られるのです。 私は、はじめのうちはこれらの表現を日本人のどうしようもない無惨で蔑視に満ちた言葉として、市民への報告会などで話していました。しかし、何回か、報告会で話し、また文章にしているうちに、気づくことがありました。 それは、これらの手紙が、一等軍曹という下士官や将校など、若手の職業軍人によって記されているという点です。他の地方新聞の記事も読み直しましたが、東学農民軍に対する殲滅戦で、「百発百中、愉快」というような威勢のいい手紙を書いているのは、こうした下士官や将校でした。日清戦争という日本の初めての本格的対外戦争で、彼らは初めて「大陸」へ「出征」したのでした。そしてそこで小隊を指揮して奮戦したと故郷へ知らせていたのでした。 兵士は、ライフル銃を携えていました。徴兵令状で集められた農民たちが兵士でした。下士官や将校は、この兵士たちを、現場で自分の意のままに動かすことができたのでした。ライフル銃と徴兵制に支えられて、職業軍人たちは、比較的確実に、軍人には大切な名誉と出世を手にする機会を得たわけでした。「実に愉快を覚えたり」というのは、半ば以上、本音だったと思います。 |

| 私は、四国四県を後備兵の記録を探して歩きましたが、最近、これまで知られていた部隊の陣中日誌以外に、兵士個人の陣中日誌に出会いました。 その一つは、徳島県の後備兵士の陣中日誌でした。後備第十九大隊第一中隊の兵士の陣中日誌で日清戦争から帰還した数年後、日誌を巻物に清書したものでした。子孫のお宅に、伝えられてきた十分にあることに驚きました。 陣中日誌には、夜に召集令状を受け取り、翌早朝の出発、松山市の後備第十九大隊部隊への集合、下関彦島守備隊への配置、「東学党征討」大隊としての渡韓、そして忠清道と全羅道での東学農民軍殲滅戦の様相、これらが具体的に克明に記されていました。この兵士は、後備第十九大隊第一中隊第二小隊第二分隊に配属されました。 殲滅作戦終盤の記録の一部ですが、紹介しましょう。羅州平野の南部海岸、長興の戦いは、一八九五年一月八日から一〇日まで三日間でした。東学農民軍は、山腹を登って、山上に陣取る日本軍に迫りました。山の上から見ると、「敵軍、あたかも積雪の如く、鯨波(げいは=ときの声)、大地も振動す」。これに対し、兵士が所属した第二分隊と第一分隊が合同して実施した殲滅作戦について、次のように叙述しています。

日本軍の陣営で、捕虜を拷問の後、焼殺(焼き殺す)した事例の一例です。 次に、一八九五年一月三一日、海南での殲滅の一部を、原文のまま紹介しましょう。

抗日に立ち上がった捕虜を銃剣で、号令一下、突き殺すという日中全面戦争で多発した事例は、この日清戦争の際にすでに始まっていたのです。「見物せし韓人」たちが居て、「驚愕最も甚し」かったと兵士は書いています。凄惨極まる場面、解説は不要でしょう。 また後備第十九大隊の本部が置かれた羅州での処刑について、次のように記しています。

右の羅州城南門近くの日本軍の処刑場跡は、現地を訪ねると、羅州初等学校のグランドになっていて、小学生たちがサッカーに興じていました。羅州城門は、現在、西門が史跡として復元されています(本書一五三ページ写真)。先に見た南小四郎大隊長が井上公使へ出した「討伐の結果」報告では、羅州の処刑は、二三〇名でしたが、この討伐部隊兵士の陣中日誌では、六八〇名と三倍以上になっています。 この他、「獲(とら)え縛(ばく)してこれを銃殺」、「大いに拷問」、「悉(ことごと)く銃殺」、「民家悉く焼き打ち」、「焼殺せり」、「拷問の上、銃殺し、死体は焼き払えり」などなどが記されています。 捕らえて拷問し、焼殺・銃殺し、銃剣で刺し殺し、民家をことごとく焼き払ったと、日本軍の虐殺による地獄絵図が証言されています。私は、この一兵士の、地獄を見据えるような、突き放したとも言える克明な証言に、後世の私たちへの訴えを強く感じました。 |

| 次いで、処刑された人数について、大隊長は、次のように報告しています。「海南付近 二五〇人、康津付近 三二〇人、長興付近 三〇〇人、羅州付近 二三〇人」と。そして、その他、咸平県、務安県、霊巌県、光州府、綾州府、潭陽県、淳昌県、雲峰県、長城県、霊光、茂長でも、三〇人から五〇人くらいの「残賊」を処刑した、と南天隊長は報じて、東学農民軍は「もはや再興の患いなきものの如し」と記していたのです。 東学農民戦争での東学農民全体の犠牲者について、この南大隊長の一連の報告などから、日本の東学農民戦争の第一線の研究者である趙景達さんは、『異端の民衆反乱』(岩波書店)で「ごく粗い概算」を試みています。趙景達さんによれば、死者全体を概算すると、三万人は優に越えていたのは確実であり、負傷後の死者などを考えれば、五万人に迫るという概数が示されています。負傷者は、死者の一〇倍程度と見れば、死傷者、三〇万~四〇万人という朝鮮でよく知られた史書『東学史』であげられている数字は、根拠があると趙景達さんは述べています。 この、戦死者、三万人から五万人という員数は、驚くべきものです。 日清戦争での、戦死者について、原田敬一さんは、最近の著書『日清戦争』(吉川弘文館)で、戦死者は、「日本人約二万名、清国人約三万名、朝鮮人(東学農民戦争の戦死者)約三万名以上」、と、朝鮮人の犠牲者がもっとも多かったと述べています。この朝鮮人「三万名以上」という数字も、趙景達さんなどの試算によったものです。このように、日清戦争で、最多の戦死者を出しだのは、実は、日本でも清国でもなく、朝鮮でした。 |

| 2015/11/29 |